Am 3. März 2024 wurde das Schweizer Volk dazu aufgerufen, über die Volksinitiative «Für ein besseres Leben im Alter» abzustimmen, die eine 13. AHV-Rente für Rentnerinnen und Rentner forderte. Die Annahme dieser Initiative mit 58,3 % der Stimmenden schrieb Geschichte, da erst zum zweiten Mal eine Initiative aus gewerkschaftlichen Kreisen auf Bundesebene erfolgreich war. Die “utilitaristische” Dimension der Abstimmung wurde in den Analysen nach dem Urnengang ausführlich hervorgehoben. In diesem Beitrag gehen wir der Frage nach, inwieweit die individuellen Entscheidungen zu dieser Vorlage auch von moralischen Überlegungen beeinflusst wurden.

Einleitung

Die ersten Analysen, die nach der Abstimmung vom 3. März durchgeführt wurden, konnten den Eindruck erwecken, dass die Erklärung des Abstimmverhaltens zur die 13. AHV-Rente eine ausgemachte Sache war. So ergab eine Tamedia-Umfrage, dass die Unterstützung für die Initiative bei Rentnerinnen und Rentnern sowie bei Personen mit geringem Einkommen viel stärker ausgeprägt war als bei jungen und wohlhabenderen Stimmenden. Diese generationenbezogenen und “sozioökonomischen” Gegensätze zwischen den Befürwortenden und der Gegnerschaft der Initiative scheinen also Ausdruck politischer Präferenzen zu sein, die von den persönlichen Interessen der Wähler geleitet wurden.

Angesichts dieser Ergebnisse scheint die utilitaristische Dimension des Stimmentscheids unumstritten zu sein. Zahlreiche Studien haben jedoch gezeigt, dass die Bürgerinnen und Bürger ihre Entscheidungen auch auf der Grundlage von Vorstellungen treffen, was für die Gesellschaft wünschenswert ist und somit von Vorstellungen, die über ihre eigenen Interessen hinausgehen. Diese moralische Dimension der Stimmabgabe kann sich auf bekannte Einflussfaktoren wie politische Ideologie und Werte beziehen. Doch auch andere moralische Konzeptionen, die in der Politikwissenschaft noch nicht so häufig verwendet wurden, ermöglichen es, allgemeinere Vorstellungen von Gerechtigkeit und dem Funktionieren der Gesellschaft zu erfassen. Vor diesem Hintergrund wertet unser Beitrag Daten des Forschungsprojekts Direkte Demokratie in der Schweiz im 21. Jahrhundert (DDS21; siehe Box 1) aus und zeigt, dass es bei der Abstimmung über die 13. AHV-Rente auch um moralische Überlegungen ging.

Seit 2023 setzt sich das vom Schweizerischen Nationalfonds (SNF) finanzierte Forschungsprojekt Direkte Demokratie Schweiz im 21. Jahrhundert (DDS21) zum Ziel, die Gründe der Beteiligung und der Stimmungsentscheide der Schweizer Bürgerinnen und Bürger nach jeder eidgenössischen Volksabstimmung zu untersuchen. Unter der Leitung des Zentrums für Demokratie Aarau (ZDA), das der Universität Zürich angegliedert ist, vereint DDS21 Mitglieder der acht universitären politikwissenschaftlichen Institute der Schweiz sowie des Liechtenstein-Instituts.

Die in diesem Artikel verwendeten Daten stammen aus dem Langfristpanel von DDS21 (N=4748) und wurden von FORS erhoben. Diese Längsschnittuntersuchung umfasst bisher drei Wellen zu den Volksabstimmungen von Juni 2023 und März 2024 sowie zu den eidgenössischen Wahlen im Oktober 2023. Die Analysen wurden anhand ungewichteter Daten durchgeführt.

Der Effekt von moralischen Einstellungen

Am 3. März ging es laut dem Initiativkomitee darum, den pensionierten Personen angesichts steigender Lebenshaltungskosten auf gerechte Weise das zurückzuzahlen, wofür sie ihre Beiträge eingezahlt hatten. Während der Kampagne wurden die Themen Armut, Solidarität und soziale Verantwortung den Überlegungen zur individuellen Verantwortung und zum Fortbestand des Systems gegenübergestellt. So scheinen neben den materiellen Herausforderungen auch Fragen der Gerechtigkeit, Gleichheit und Fairness bei dieser Abstimmung eine grosse Rolle gespielt zu haben. Um die moralische Dimension der Abstimmung zu untersuchen, greifen wir auf einige theoretische Ansätze zurück, die erläutern, wie Individuen eine grundlegende Erklärung für die soziale Ordnung entwickeln, in der soziale Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten teils gerechtfertigt, teils verurteilt werden.

Einerseits beruhen die Haltungen der “Systemrechtfertigung” (Jost, 2020) und der “Glaube an eine gerechte Welt” – im Allgemeinen (Lerner, 1980) oder für sich selbst (Dalbert, 1999) – auf einem Festhalten am Status quo und der Vorstellung, dass das Gesellschaftssystem grundsätzlich und von Natur aus gerecht ist, sodass jede Person das erhält, was sie verdient. Diese rechtfertigenden Einstellungen könnten somit das Schuldgefühl angesichts von Ungerechtigkeiten verringern und eine Ablehnung der Initiative zur 13. Rente motivieren. Zum anderen interessieren wir uns für die Art und Weise, wie gewöhnliche Individuen Armut erklären, wobei wir zwischen vier “Kausalattributionen” unterscheiden: Pech, Faulheit, soziales Schicksal (“Armut ist in der Entwicklung der modernen Welt unvermeidlich”) und soziale Ungerechtigkeiten (van Oorschot & Halman, 2000). Diese Erklärungen sind nach ihrer Zuschreibungsebene (individuell oder sozial) und ihrem Grad an Handlungsfähigkeit (Verantwortung oder Schicksal) strukturiert. Sie scheinen relevant zu sein, um zu verstehen, wie die Frage der AHV-Renten von den Bürgerinnen und Bürgern im Hinblick auf Fragen der sozialen Unsicherheit und der individuellen Verantwortung bewertet wurde.

Gemäss den Daten der DDS21-Befragung (siehe Box 2) wird das soziale Umfeld tendenziell als gerechter für einen selbst wahrgenommen, als dies im Allgemeinen (und damit auch für andere) der Fall ist. Ausserdem neigen die Schweizer Bürger dazu, das bestehende System zu rechtfertigen und den Status quo eher zu verteidigen als ihn in Frage zu stellen. Unter den Erklärungen für Armut stösst jene auf breite Zustimmung, die die soziale Verantwortung betont (“viel Ungerechtigkeit in unserer Gesellschaft”) – im Gegensatz zur individuellen Verantwortung (“Faulheit, mangelnder Wille”).

Die ersten drei moralischen Einstellungen werden anhand von Skalen von 0 bis 10 gemessen, die jeweils aus Batterien von sechs Fragen konstruiert wurden. Die Reliabilität all dieser Skalen erweist sich als zufriedenstellend (Cronbachs α > 0.7). Dabei ergeben sich folgende deskriptive Statistiken: Rechtfertigung des Systems (M=5.8; SD=1.7), Glaube an eine gerechte Welt im Allgemeinen (M=3.6; SD=1.7), Glaube an eine gerechte Welt für sich selbst (M=6.4; SD=2.0). Die Armutszuschreibungen wurden anhand von vier Skalen gemessen, die von 0 (stimme überhaupt nicht zu) bis 10 (stimme voll und ganz zu) abgestuft sind. Es wurden folgende deskriptive Statistiken ermittelt: “Pech” (M=4.1; SD=2.8), “Faulheit” (M=3.1; SD=2.7), “Soziales Verhängnis” (M=4.8; SD=3.0) und “Soziale Ungerechtigkeiten” (M=6.1; SD=2.8).

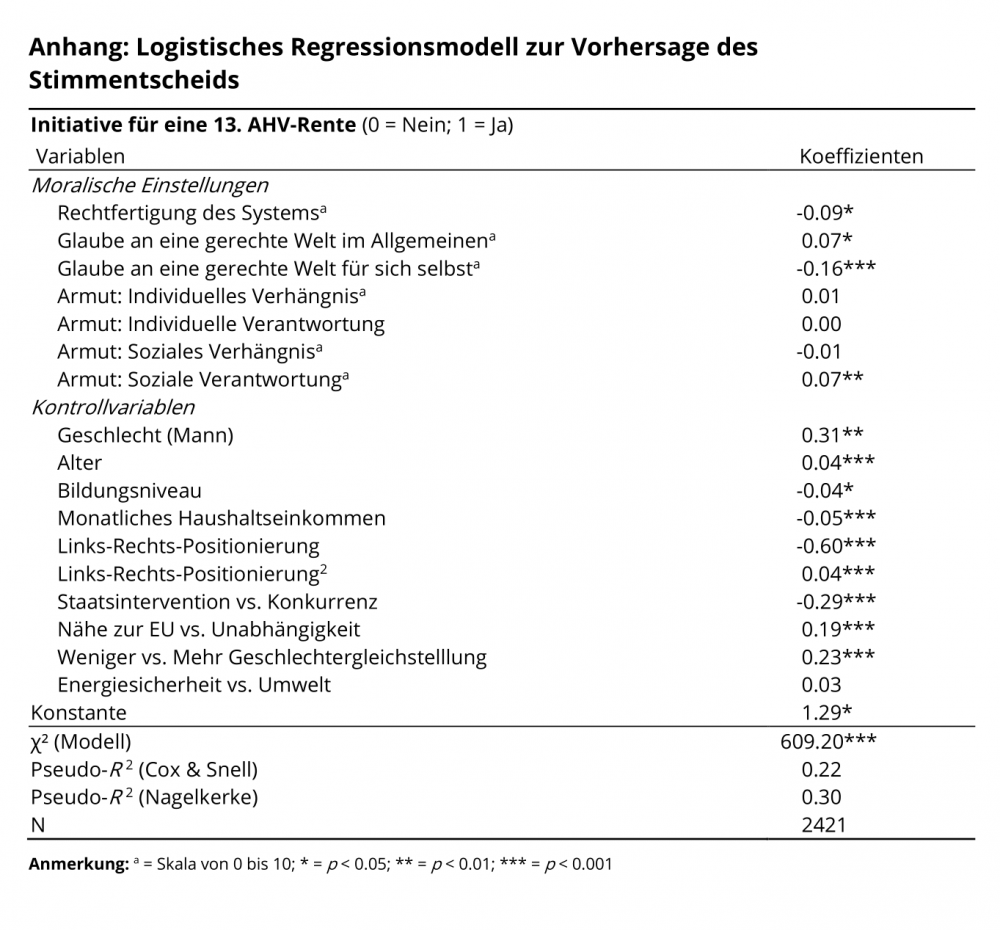

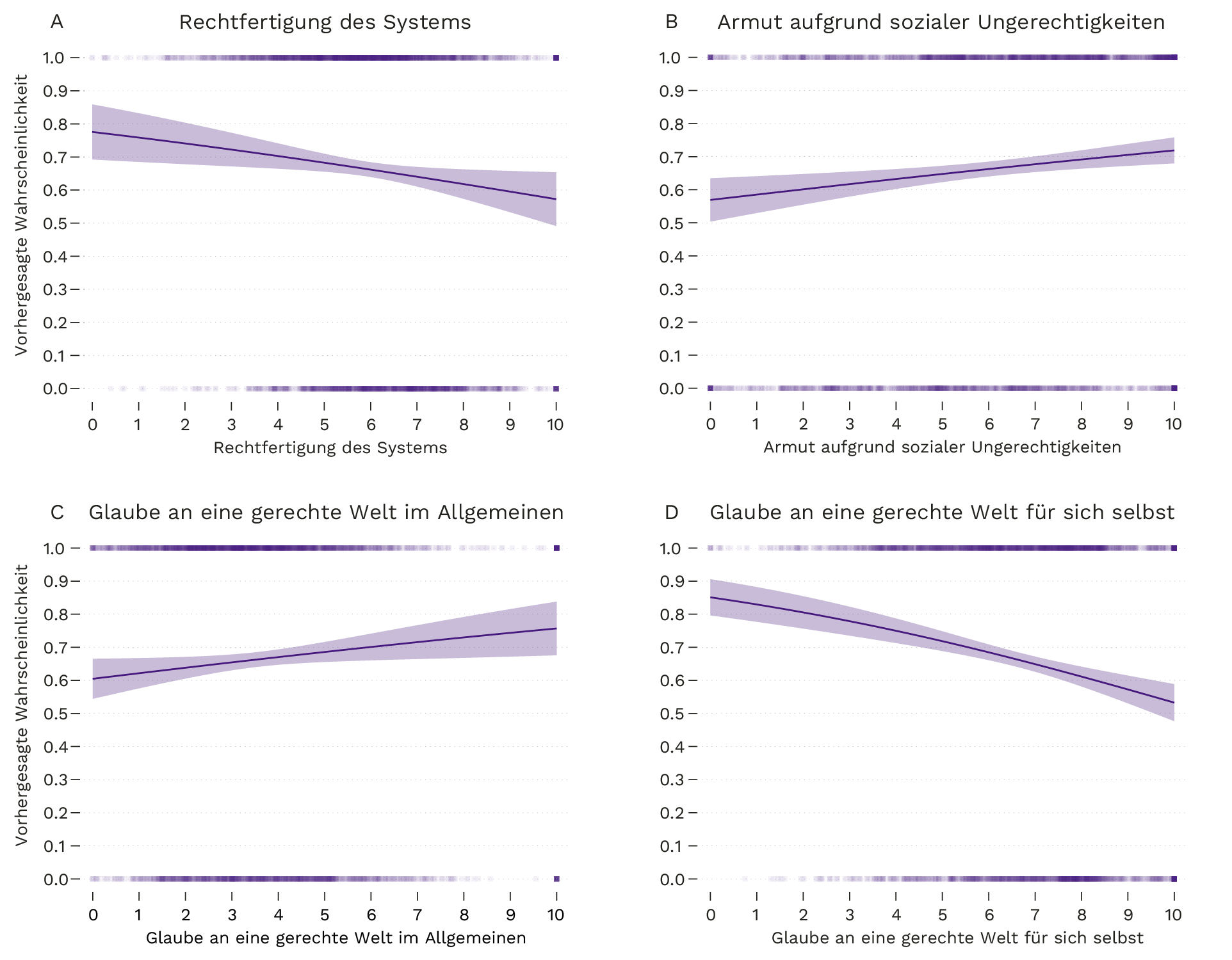

Wir haben den simultanen Einfluss aller moralischen Einstellungen auf die Stimmabgabe für eine Annahme der 13. AHV-Rente getestet – unter Kontrolle der relevantesten soziodemografischen und politischen Variablen (siehe das Regressionsmodell im Anhang). Die Abbildung 1 zeigt die vorhergesagten Wahrscheinlichkeiten des Stimmentscheids in Abhängigkeit der Einstellungen, deren Effekt sich als signifikant (p<.05) erwiesen hat. Zusammenfassend stellen wir fest, dass die Befürwortung der 13. AHV-Rente mit der Neigung der Individuen abnimmt, das bestehende System zu rechtfertigen (Abbildung 1A) sowie mit dem Glauben, dass die Welt für sie selbst gerecht ist (Abbildung 1D). Im Gegensatz dazu steigt die Akzeptanz der Initiative mit dem Glauben, dass die Welt im Allgemeinen gerecht ist (Abbildung 1C). Dies bestätigt, dass diese beiden Wahrnehmungen der “natürlichen Gerechtigkeit” unabhängige Effekte ausüben (Dalbert, 1999).

Es ist jedoch zu beachten, dass auf bivariater Ebene beide Überzeugungen von einer gerechten Welt negativ mit der Akzeptanz der Initiative in Zusammenhang stehen. Die Effekte, die sich aus unserer multivariaten Analyse ergeben, legen daher nahe, dass das relative Niveau der beiden Überzeugungen entscheidend ist: Die Wahrscheinlichkeit, dass die Initiative angenommen wird, steigt in dem Masse, in dem die Stimmenden die Welt als gerechter für andere als für sich selbst wahrnehmen. Schliesslich begünstigt die Zuschreibung von Armut zu sozialen Ungerechtigkeiten die Befürwortung der 13. AHV-Rente (Abbildung 1B).

Abbildung 1. Vorhergesagte Wahrscheinlichkeiten, mit Ja zu stimmen (mit 95%-Konfidenzintervall) – Initiative für eine 13. AHV-Rente (N=2421)

Abbildung: Autoren · Formatierung: Alix d’Agostino, DeFacto · Daten: Direkte Demokratie Schweiz im 21. Jahrhundert (DDS21)

Fazit

Dieser Beitrag befasste sich mit der Abstimmung über die Initiative für eine 13. AHV-Rente, über die am 3. März 2024 abgestimmt wurde. Wir haben die Frage gestellt, ob die Schweizer Bürgerinnen und Bürger ihre Entscheidung aufgrund von moralischen Überlegungen getroffen haben – zusätzlich zu (oder anstelle von) ihren eigenen. Mithilfe einer DDS21-Befragung konnten wir diese Frage eingehender untersuchen. Dabei hat sich gezeigt, dass der Stimmentscheid zur 13. Rente von mehreren moralischen Einstellungen abhing – von den Wahrnehmungen, dass “die Welt gerecht” (oder ungerecht) ist, dass das bestehende System erhaltenswert ist (oder nicht) und dass Armut auf soziale Ungerechtigkeit zurückzuführen ist (oder nicht). In der Tendenz stimmten Personen, die einem auf Ungerechtigkeiten beruhenden “Interpretationsrahmen” (injustice frame) anhängen, der 13. Rente zu, im Gegensatz zu Personen, die von der Legitimität des sozialen Systems überzeugt sind (legitimacy frame).

Referenzen:

Dalbert, C. (1999). The world is more just for me than generally: About the personal belief in a just world scale’s validity. Social Justice Research, 12(2), 79-98. https://psycnet.apa.org/doi/10.1023/A:1022091609047

Jost, J. T. (2020). A Theory of System Justification. Harvard University Press. https://doi.org/10.4159/9780674247192

Lerner, M. J. (1980). The Belief in a Just World: A Fundamental Delusion. Springer https://doi.org/10.1007/978-1-4899-0448-5

van Oorschot, W., & Halman, L. (2000). Blame or fate, individual or social? An international comparison of popular explanations of poverty. European Societies, 2(1), 1-28. https://doi.org/10.1080/146166900360701

Bild: unsplash.com