Depuis peu, le montant des dépenses publicitaires politiques doit être rendu public avant les votations populaires grâce aux nouvelles règles de financement politique. Il est donc désormais possible de mesurer les dépenses publicitaires, mais aussi la domination d’un des deux camps (« pour » ou « contre ») dans les semaines précédant un scrutin. Mais comment les citoyen·ne·s perçoivent-elles/ils l’intensité des campagnes de votation ? En outre, cette perception correspond-elle au volume publicitaire mesurable ? Nous nous sommes posé ces questions dans le cadre du projet de recherche DDS21.

Très bonne évaluation de l’intensité globale de la campagne

Concrètement, nous avons demandé, suite aux deux derniers scrutins du 3 mars et du 9 juin 2024, à plus d’un millier de personnes leur perception de l’intensité des campagnes de votation pour les six objets soumis au vote (13e rente AVS, initiative sur les rentes, ainsi que l’initiative sur l’allègement des primes, la loi sur l’électricité, l’initiative pour un frein aux coûts et Stop à la vaccination obligatoire).[1]

Nous avons ensuite comparé les réponses des personnes interrogées avec deux indicateurs permettant d’estimer les intensités effectives des campagnes : il s’agit d’une part des dépenses publicitaires (comptes finaux) publiées par le Contrôle fédéral des finances (CDF) et d’autre part du volume d’annonces recensé par l’Année Politique Suisse depuis une dizaine d’années.[2]

Tableau 1: Dépenses publicitaires, volume des annonces et intensité estimée pour les six objets des votations du 3 mars et du 9 juin 2024

| Objet | Dépenses publicitaires (CDF ; en millions de francs) | Volume des annonces (APS) | Intensité estimée |

|---|---|---|---|

| 13e rente AVS | 6.940 | 207 | 3.30 |

| Initiative sur les rentes | 1.336 | 44 | 2.59 |

| Loi sur l’électricité | 5.973 | 283 | 3.04 |

| lnitiative pour un frein aux coûts | 3.344 | 62 | 2.69 |

| Initiative sur l’allègement des primes | 2.154 | 70 | 2.78 |

| Stop à la vaccination obligatoire | 0.099 | 2 | 2.36 |

| Moyenne* | 3.308 | 220 | 2.79 |

* Pour les dépenses publicitaires, la moyenne est établie à partir des cinq comptes finaux présentés jusqu’à présent ; le volume moyen d’annonces résulte de l’ensemble des 98 campagnes d’annonces analysées jusqu’à présent par l’APS entre 2013 et 2024 ; état : juin 2024) ; intensité estimée : valeur moyenne de l’intensité perçue (fortement inférieure à la moyenne = 1 à fortement supérieure à la moyenne = 5)

Sur la base des résultats présentés dans le tableau 1, l’on peut constater que les personnes interrogées ont dans l’ensemble une assez bonne perception de l’intensité des différentes campagnes. L’évaluation de l’intensité des campagnes juste avant les votations de mars et de juin est similaire à l’intensité mesurée. Dans les deux cas, les personnes interrogées estiment que les campagnes publicitaires les plus intenses sont celles qui présentent effectivement les budgets les plus importants ou le volume d’annonces le plus élevé (13e rente AVS ou loi sur l’électricité). Sur l’ensemble des deux dates de votations, le classement de l’intensité perçue des différentes campagnes correspond également à celui des indicateurs objectifs.

“Auto-victimisation” dans l’évaluation de l’intensité publicitaire des camps (“oui” et “non”)

On pourrait conclure de ce premier résultat que les citoyen·ne·s ont un assez bon sens quant à l’intensité des campagnes de votation. Une telle conclusion s’avère toutefois peu pertinente. En effet, en examinant de plus près les estimations de l’intensité des campagnes, nous nous sommes heurtés à un phénomène que nous appelons « effet d’auto-victimisation » (self-victimisation).

En effet, nous avons non seulement demandé aux personnes interrogées d’évaluer l’intensité globale des campagnes de votation, mais nous les avons également invitées à juger si, selon elles, la publicité de l’un des deux camps avait été plus intense.[3]

L’intensité de la publicité par camp peut également être déterminée sur la base des dépenses publicitaires rendues transparentes ainsi que des campagnes d’annonces et ensuite être confrontée aux évaluations des citoyen·ne·s.

Contrairement à l’évaluation de l’intensité globale des campagnes, les perceptions des personnes interrogées concernant l’orientation de la campagne concordent beaucoup moins avec les indicateurs objectifs. Cela s’explique par le fait qu’elles sont influencées par leur propre décision de vote. Concrètement, l’on constate de fortes différences d’appréciation selon la manière dont une personne interrogée a elle-même voté : les personnes ayant approuvé un objet estiment en général que le camp du non a eu recours à plus de publicité – et inversement. Seule la loi sur l’électricité constitue une exception (voir le tableau 2).

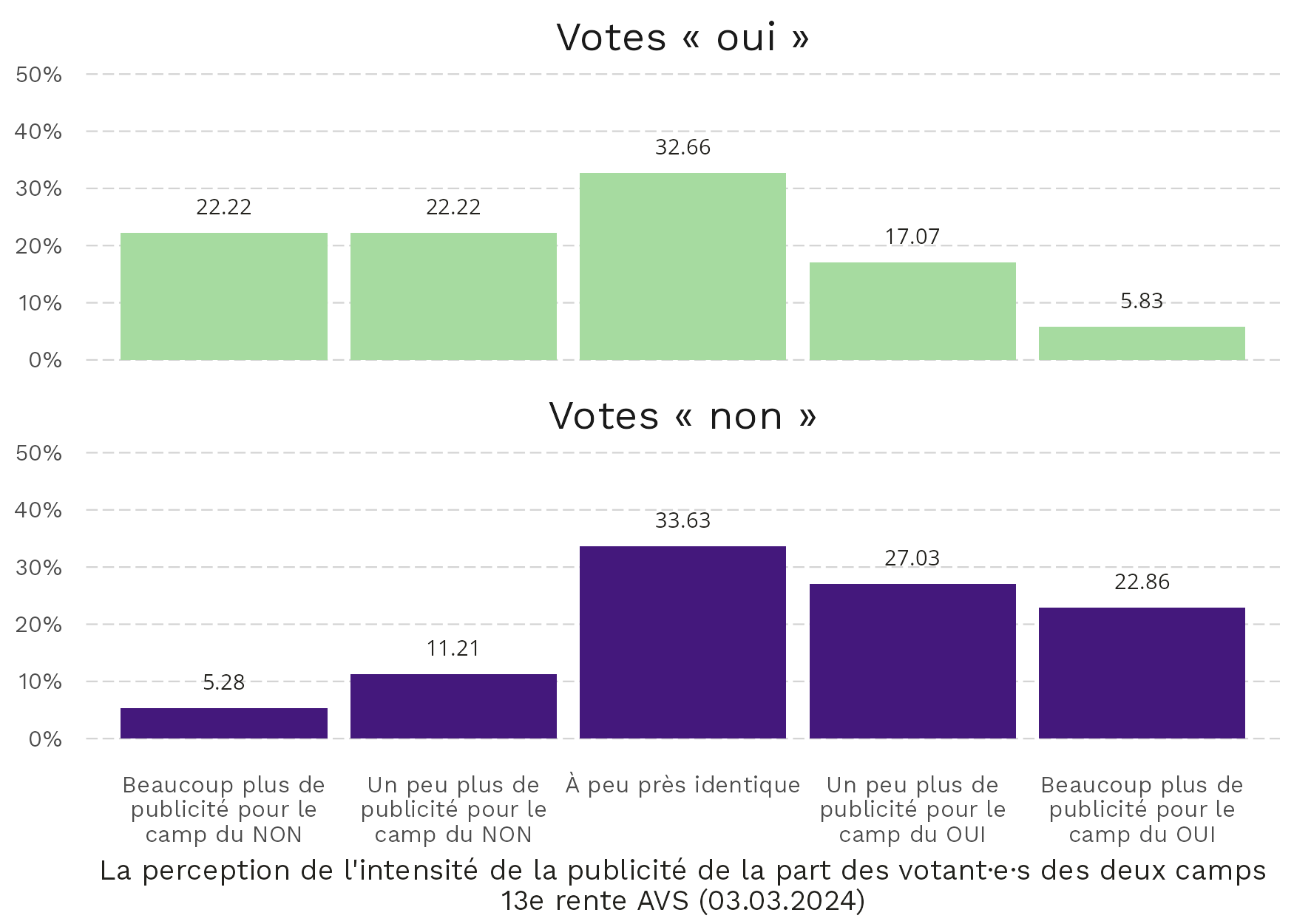

Si les personnes interrogées se montraient aussi compétentes dans l’évaluation des dépenses publicitaires par camp que dans l’évaluation de l’intensité globale des campagnes, elles devraient par exemple indiquer pour la 13e rente AVS (voir le graphique 1) que le camp du oui (2,982 millions de francs ; 36 annonces) a mené une campagne moins intensive que le camp du non (3,958 millions de francs ; 177 annonces ; voir tableau 2). Cela n’est toutefois le cas que pour les votant·e·s du oui qui, conformément à la répartition des dépenses et des annonces, sont majoritairement d’avis que le camp du non a dépensé plus que le camp du oui. En revanche, et contrairement à nos indicateurs d’intensité, les personnes interrogées ayant voté non estiment en moyenne assez clairement que le camp du oui a dépensé plus en publicité.

Graphique 1: La perception de l’intensité de la campagne sur la 13e rente AVS par camp selon les votant·e·s

Graphique : Alix d’Agostino, DeFacto · Source des données : DDS21

Comme le montre le tableau 2, ce schéma se retrouve pour cinq des six objets : indépendamment de l’importance des efforts de campagne financiers des deux camps, les votant·e·s du oui estiment que le camp du non a dépensé plus et, inversement, les votant·e·s du non estiment que le camp du oui a consacré plus de moyens financiers à la campagne de votation. En d’autres termes, ils/elles se considèrent comme des « victimes » des campagnes adverses.

Même pour ce qui est de l’initiative « Stop à la vaccination obligatoire », les votant·e·s du oui soupçonnent le camp du « non » d’avoir mené des activités publicitaires plus importantes, bien qu’aucun moyen financier n’ait été investi, tant selon le CDF que selon l’APS.

La loi sur l’électricité constitue la seule exception à cette « auto-victimisation ». Tant les votant·e·s du non que ceux du oui estiment en moyenne, et conformément aux indicateurs, que le camp du oui a eu recours à plus de publicité politique lors de la campagne que le camp du non. Il est intéressant de noter que les personnes ayant voté oui sont encore plus de cet avis que les opposant·e·s.

Tableau 2 : Dépenses publicitaires, volume des annonces et intensité estimée pour les six objets des votations du 3 mars et du 9 juin 2024 selon les camps

| Dépenses publicitaires (CDF ; en millions de francs) | Volume des annonces (APS) | Intensité estimée de la part des personnes interrogées ayant pris une décision de vote** | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Objet | Résultat | Camp du OUI | Camp du NON | Camp du OUI | Camp du NON | Camp du OUI | Camp du NON |

| 13e rente AVS | OUI | 2.982 | 3.958 | 36 | 171 | –0.38 | 0.51 |

| Initiative sur les rentes | NON | 1.220 | 0.116 | 38 | 6 | –0.33 | 0.07 |

| Loi sur l’électricité | OUI | 4.393 | 1.580 | 177 | 106 | 0.40 | 0.29 |

| lnitiative pour un frein aux coûts | NON | 0.319 | 3.025 | 2 | 60 | –0.36 | 0.01 |

| Initiative sur l’allègement des primes | NON | 1.096 | 1.058 | 4 | 66 | –0.44 | 0.27 |

| Stop à la vaccination obligatoire | NON | 0.099 | 0 | 2 | 0 | –0.30 | 0.18 |

| Moyenne* | 1.685 | 1.623 | 43.2 | 68.2 | –0.24 | 0.22 | |

Surligné en jaune : le camp ayant eu recours à plus de publicité.

* Pour les dépenses publicitaires, la moyenne est établie à partir des cinq comptes finaux présentés jusqu’à présent ; le volume moyen d’annonces résulte des deux campagnes d’annonces de mars et juin 2024 analysées par l’APS ;

** Intensité estimée : moyenne de l’intensité par camp (beaucoup plus de publicité pour le camp du non = -2 à beaucoup plus de publicité pour le camp du oui= 2). Des valeurs négatives signifient que le camp du non a été perçu comme ayant fait plus de publicité ; les valeurs positives signifient que les personnes interrogées ont perçu la campagne du oui comme plus intense (0 = les deux camps à peu près à égalité).

Discussion

Pourquoi les citoyen·ne·s évaluent-elles/ils de manière plutôt précise l’intensité des campagnes, mais adoptent une attitude de « victimisation » en fonction de leur propre décision de vote lorsqu’elles/ils estiment le volume de publicité du camp du oui et du camp du non ? Et pourquoi cette attitude ne s’est-elle pas manifestée dans le cas de la loi sur l’électricité ?

Nos analyses n’en sont qu’à leurs débuts, c’est pourquoi seules des réponses provisoires sont possibles. Au regard de la recherche psychologique, nous soupçonnons une sorte de biais « framing ». Dans l’ignorance des faits – les personnes interrogées ne disposaient évidemment pas des données du CDF et de l’APS – les individus prennent des décisions en fonction de leur état d’esprit. Se considérer soi-même comme une victime pourrait aller de pair avec la stratégie dite de « coping », c’est-à-dire la tentative d’éviter le stress. Les personnes ayant voté oui aux quatre initiatives rejetées (initiative sur les rentes, initiative sur le frein aux coûts, initiative sur l’allègement des primes, stop à la vaccination obligatoire), mais aussi les personnes ayant voté non à la 13e rente AVS et à la loi sur l’électricité, peuvent réduire le « stress » lié à la défaite en attribuant le résultat de la votation à la supériorité financière (supposée) du camp adverse. Cela pourrait également expliquer l’attribution de loin la plus nette de la part des votant·e·s opposé·e·s à la 13e rente AVS : lors de cette initiative populaire, ces personnes ont fait partie des perdant·e·s.

Les vainqueures, c’est-à-dire les personnes interrogées dont la décision de vote correspond au résultat de la votation, présentent également cet effet de « victimisation ». En effet, ces personnes pensent que le camp adverse a dépensé plus d’argent. Le « stress » de la défaite disparaît bien sûr dans ce cas de figure, mais la « victimisation » se manifeste probablement sous la forme d’un effet « outsider » : malgré la (prétendue) supériorité de la campagne du camp adverse, c’est finalement sa propre voix qui l’a emporté. La satisfaction qui s’ensuit est également un facteur de réduction du stress dans la logique du « coping ».

Le fait que cet effet « d’auto-victimisation » ne se manifeste pas dans le cas de la loi sur l’électricité pourrait s’expliquer par des raisons de fond et institutionnelles. L’objet le seul à ne pas porter sur une assurance sociale et n’est en outre pas une initiative, mais un référendum contre un projet des autorités. Peut-être que le fait que le camp du oui à un référendum appartienne à la majorité du parlement et du gouvernement, dont la perception est sans doute plus neutre, a réduit la nécessité d’avoir recours au « coping ». En revanche, si les opposant·e·s sont perçu·e·s par les personnes interrogées comme plutôt désagréables et motivés par des intérêts particuliers – ce qui devrait plutôt être le cas pour les initiatives populaires -, leur attention pourrait se focaliser davantage sur leur campagne, ce qui devrait rendre plus probable l’effet « d’auto-victimisation ».

Il est à retenir que même s’il semble évident que l’intensité des campagnes de votation est importante pour l’issue des décisions en démocratie directe, nous en savons étonnamment peu sur l’effet de la publicité politique sur les individus. Nos résultats suggèrent que les citoyen·ne·s ont certes un sens étonnamment précis de l’intensité des campagnes politiques en général, mais que ce sens les trompe lorsqu’il s’agit de distinguer le volume publicitaire du camp du oui ou du camp du non. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour trouver une explication à ce phénomène.

[1] La question était la suivante : « En comparaison avec l’intensité moyenne des publicités politiques lors d’une campagne sur un objet de votation en Suisse, la publicité politique sur [objet X] était-elle, selon vous, d’une intensité… » – largement inférieure à la moyenne ; inférieure à la moyenne ; moyenne ; supérieure à la moyenne ; largement supérieure à la moyenne.

[2] L’Année Politique Suisse recense depuis 2013 les annonces pour et contre les objets de votations fédérales publiées dans plus de 50 journaux durant les 8 semaines précédant un scrutin.

[3] La question était la suivante : « Selon vous, y a-t-il eu plus de publicité politique pour le camp du NON ou pour le camp du OUI lors de la campagne sur l’initiative sur la biodiversité, ou l’intensité de la publicité a été à peu près identique des deux côtés ? » – beaucoup plus de publicité pour le camp du NON ; un peu plus de publicité pour le camp du NON ; à peu près identique ; un peu plus de publicité pour le camp du OUI ; beaucoup plus de publicité pour le camp du OUI.

Image: flickr.com

Article édité par Robin Stähli