La digitalisation de l’information politique et des médias en général est un défi pour la formation des opinions politiques dans les démocraties établies. La distribution décentralisée de l’information pose la question de la capacité des citoyens et citoyennes à évaluer la véracité des informations auxquelles ils et elles sont soumises. La multiplication des moyens de communication digitaux et la réduction des coûts associé à ce phénomène rendent les individus plus susceptibles d’être exposés à des informations erronées – il s’agit là du phénomène de désinformation. Dans ce contexte, il est primordial que les citoyennes et citoyens soient capables d’évaluer la véracité de l’information et de corriger leurs a priori face à de nouvelles données.

Dans le cadre d’un projet National de Recherche sur la transformation digitale (PNR77) nous nous sommes intéressé·es au phénomène de désinformation. Dans un sondage post-électoral, nous avons mené une expérience pour évaluer dans quelle mesure les différents moyens de diffusion d’information peuvent corriger les mauvaises perceptions des individus sur la véracité d’une information. Dans un premier temps, nous avons demandé aux répondant·es d’évaluer la véracité de dix affirmations sur des sujets divers. Le Tableaux 1 présente ces dix affirmations.

Tableau 1. Liste des affirmations présentées aux répondant·e·s dans l’enquête

| N° de l’affirmation | Affirmation |

|---|---|

| 1 | En Suisse, le mois de septembre 2023 a été le plus chaud depuis le début des relevés. |

| 2 | Le système de santé suisse est l’un des plus chers au monde en termes de dépenses par habitant. |

| 3 | Il y a désormais 32 décès confirmés en Suisse à la suite d’une vaccination au Covid-19. |

| 4 | La charge fiscale pour une famille avec deux enfants et un revenu annuel de 200’000 CHF est d’environ 37% à Zurich. |

| 5 | En 2022, le nombre de délits violents graves n’a jamais été aussi élevé depuis l’introduction des statistiques en 2009. |

| 6 | En Suisse, environ un tiers de la population résidente n’a actuellement pas de passeport suisse. |

| 7 | Les traînées de condensation des avions sont plus nocives pour le climat que le CO2 émis par ces derniers. |

| 8 | En 2022, le cheptel bovin suisse comptait plus de 3 millions de têtes. |

| 9 | Les différences de revenus entre riches et pauvres ont fortement augmenté en Suisse au cours des dix dernières années. |

| 10 | Plus de 40% des réfugiés ukrainiens en Suisse ont désormais trouvé un travail rémunéré. |

Note : Les affirmations en vert sont correctes et celles en mauve sont faussées.

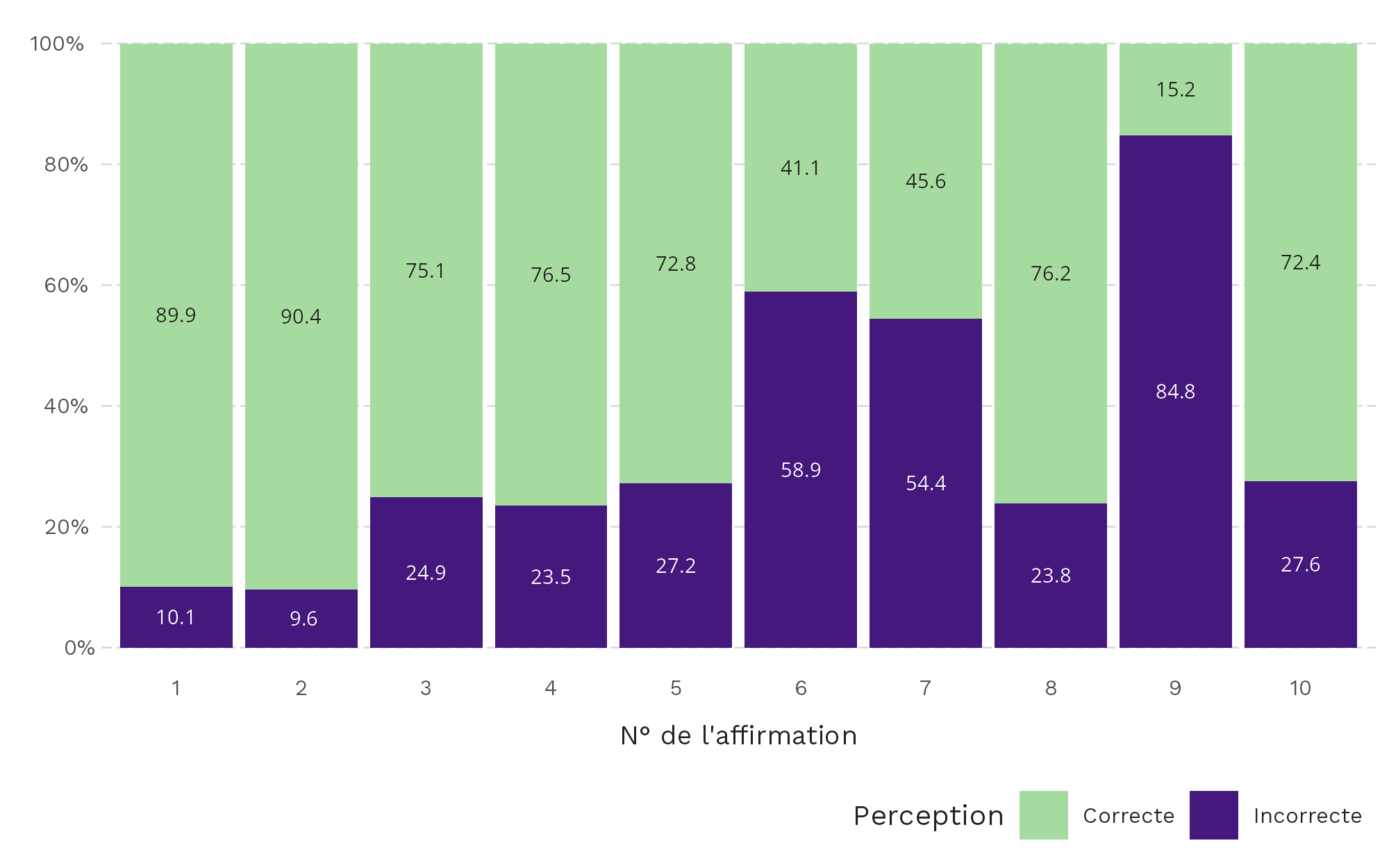

Chaque répondant·e a évalué la véracité de deux des huit premières affirmations, sélectionnées aléatoirement, ainsi que l’une des deux dernières affirmations. La Figure 1 présente le taux de mauvaise perception pour chaque affirmation.

Figure 1. Taux d’évaluations correctes et incorrectes pour les dix affirmations  Figure : Alix d’Agostino, DeFacto · Données : sondage réalisé

Figure : Alix d’Agostino, DeFacto · Données : sondage réalisé

La figure 1 montre que sur les 10 affirmations, seules trois d’entre elles ont été évaluées incorrectement par plus de la moitié des individus. De plus on voit que pour les affirmations 9 et 10, une proportion très différente des personnes interrogées ont évalué correctement ces deux fausses affirmations. Cette première analyse nous indique que, d’une manière générale, les Suisses sont relativement bien informé·es et qu‘il n’y a pas de désinformation massive dans la population. D’un autre côté, nous constatons que pour certaines déclarations, le taux de personnes mal informées est assez élevé. Les évaluations incorrectes concernent l’immigration, les inégalités économiques et la protection de l’environnement, des enjeux sur lesquels le débat partisan est important.

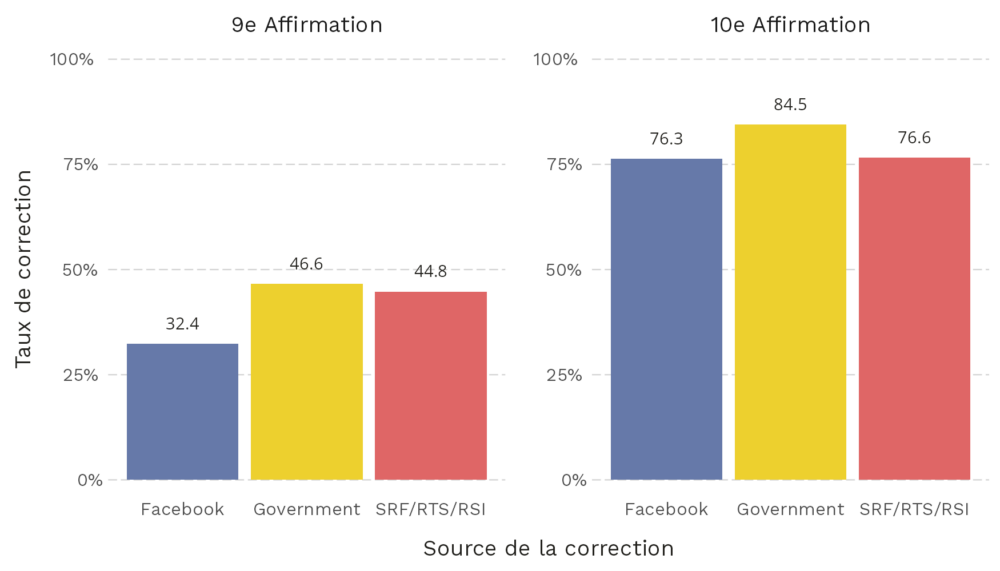

Dans la suite du sondage, nous avons soumis aléatoirement une proposition corrigée de l’une des deux dernières fausses affirmations aux individus ayant mal évalué la véracité de l’information présentée. La correction pouvait provenir de trois sources différentes – une story Facebook, de la RTS/SRF/RSI ou du gouvernement. Cela nous permet d’évaluer comment les différentes sources de vérification modifient les mauvaises perceptions de la véracité d’une information pour les individus. La Figure 2 présente la part de répondant·es ayant changé et corrigé leur mauvaise évaluation de l’information après avoir pris connaissance de la proposition corrigée selon la source d’information présentée.

Figure 2. Taux de correction de mauvaise perception d’information à la suite d’une correction par Facebook, le journal télévisé ou le gouvernement  Figure : Alix d’Agostino, DeFacto · Données : sondage réalisé

Figure : Alix d’Agostino, DeFacto · Données : sondage réalisé

La Figure 2 montre que les individus ont moins corrigé leur perception de la véracité de la neuvième affirmation présentée (gauche) que de la dixième (droite). En effet, on voit qu’une majorité des répondant·es n’ayant pas correctement évalué la véracité de l’affirmation concernant les inégalités de revenus ne corrige par sa position. En regardant l’effet des sources de plus près, on voit que, pour les deux informations, les informations provenant du gouvernement et de la SRF/RTS/RSI ont une plus grande capacité à corriger les mauvaises perceptions que la story Facebook. Cet effet est d’autant plus vrai pour l’affirmation qui est le plus mal évaluée après la correction. Cela montre que, généralement, l’information présentée par le gouvernement ou un média établi (SRF/RTS/RSI) est plus facilement acceptée que celle lue sur les réseaux sociaux, indiquant un plus grand degré de confiance accordé à ces institutions.

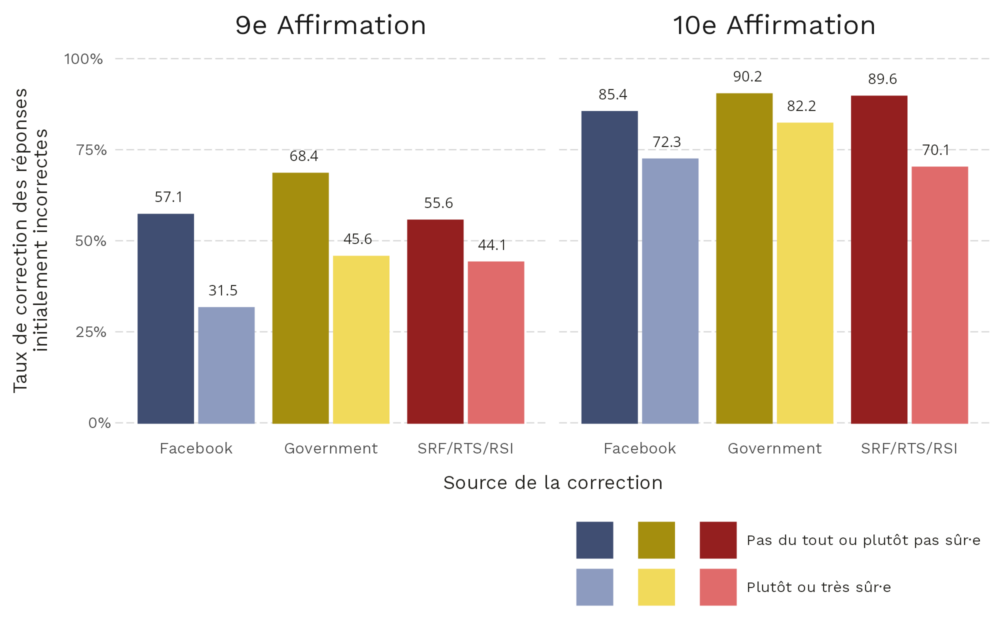

Cependant, tous les répondant·es n’ont pas la même certitude de leur évaluation. Il est intéressant de voir comment la proposition corrigée influence la correction des mauvaises perceptions pour les individus avec une haute et une basse certitude de leur évaluation. Pour voir comment la certitude de la première évaluation affecte sa potentielle correction, nous avons demandé aux répondant·es d’indiquer dans quelle mesure ils et elles étaient sûr·es de leur réponse sur la véracité de l’information avant de leur présenter la proposition corrigée. La figure 3 montre le taux de correction par source et niveau de certitude de la première évaluation.

Figure 3. Taux de correction selon le niveau de certitude de l’évaluation et la source de la correction  Figure : Alix d’Agostino, DeFacto · Données : sondage réalisé

Figure : Alix d’Agostino, DeFacto · Données : sondage réalisé

La Figure 3 montre d’une part que les personnes avec une certitude plus haute corrigent moins leur mauvaise perception de l’information et que les propositions corrigées soumises par le gouvernement convainquent plus que celles du journal télévisuel ainsi que de Facebook, d’autre part.

En conclusion, notre expérience montre que les individus sont, dans une certaine mesure, capable de corriger une mauvaise perception d’une information quand ils sont soumis à des information contraires. Les différentes sources de correction – gouvernement, SRF/RTS/RSI ou story Facebook – engendrent toutes une certaine correction. Cependant, on voit que les communications du gouvernement engendrent davantage de correction que les communications du téléjournal, qui engendrent elle-mêmes en général un peu plus de correction qu’une story Facebook. Mais alors, quelles conséquences pour la démocratie ? Dans un monde digitalisé, il est difficile de challenger certains moyens de communication directe, peu coûteux et extrêmement décentralisés. Pour permettre une meilleure évaluation de la véracité de l’information par les citoyennes et les citoyens, il semble que l’existence des médias établis réduit le risque de mauvaise perception de l’information – pour autant que celles qui sont véridiques soient présentées de manière compréhensible à leurs destinataires.

Image: Unsplash.com

Cet article a été édité par Robin Stähli, DeFacto.