Plattformarbeit: eine individuelle Antwort auf die gescheiterte Sozialpolitik?

Giuliano Bonoli, Juliana Chueri, Carlo Dimitri

19th March 2025

Einleitung

Über webbasierte Plattformen (z B. Uber, Upwork oder Deliveroo) erbrachte oder vermittelte Arbeit ermöglicht es Privatpersonen, online Dienstleistungen anzubieten. Dieses Phänomen hat sich in den einzelnen Ländern unterschiedlich schnell entwickelt. Eine überzeugende Erklärung für diese Unterschiede bezieht sich auf das Ausmass und die Allgegenwärtigkeit der technologischen Entwicklung sowie den Grad der Tertiärisierung der Wirtschaft eines Landes. Es wurde jedoch bereits darauf hingewiesen, dass Technologie und Wirtschaftsstruktur nicht die einzigen bestimmenden Faktoren der Ausbreitung der Plattformarbeit sind.

Im Allgemeinen zeichnet sich Plattformarbeit durch eine grosse Flexibilität aus. Diese mag teilweise durchaus gewollt sein, da die Arbeitnehmer:innen selbst entscheiden können, wann sie der Plattform ihre Arbeitskraft zur Verfügung stellen. Studien zum Thema deuten jedoch darauf hin, dass die Flexibilität häufig eher ein in Kauf genommenes notwendiges Übel ist und Menschen, die sich für Plattformarbeit entscheiden, in Wirklichkeit oft wenig Alternativen haben. Es handelt sich um eine niedrigschwellige Form von Arbeit, die aber in Sachen Einkommen, Arbeitsplatzsicherheit und Sozialschutz wenig zu bieten hat.

In unserer Studie untersuchen wir die Auswirkung sozial- und bildungspolitischer Massnahmen auf die Ausbreitung dieser Art der Arbeit.

Forschungsansatz

Unsere allgemeine Hypothese lautet, dass die Entscheidung für Plattformarbeit von der Verfügbarkeit von Alternativen abhängt und dass das Ausmass, in dem Einzelnen Alternativen zur Verfügung stehen, vom Erfolg der Sozial- und Bildungspolitik beim Erreichen dreier wichtiger Ziele bestimmt wird: 1) Schutz von Einzelnen und Familien vor Armut, 2) Vereinbarkeit von Berufs- und Familienleben für Eltern und 3) Erleichterung des Übergangs von der Ausbildung ins Erwerbsleben.

Wir prüfen unsere Hypothesen anhand einer Stichprobe aus 21 europäischen Ländern. Die wichtigste abhängige Variable haben wir aus zwei grossen Umfragen zur Plattformarbeit aus den Jahren 2018 und 2020 gewonnen (bekannt als COLLEEM II 2018 und ETUI IPWS 2020). Leider ist die Schweiz nicht in dieser Datenbasis enthalten. Es liegen vom Bundesamt für Statistik erhobene Daten zur Plattformarbeit in der Schweiz vor. Sie zeigen eine sehr geringe Verbreitung dieser Arbeitsform. Diese Daten sind jedoch nicht mit den von uns verwendeten vergleichbar.

Ergebnisse

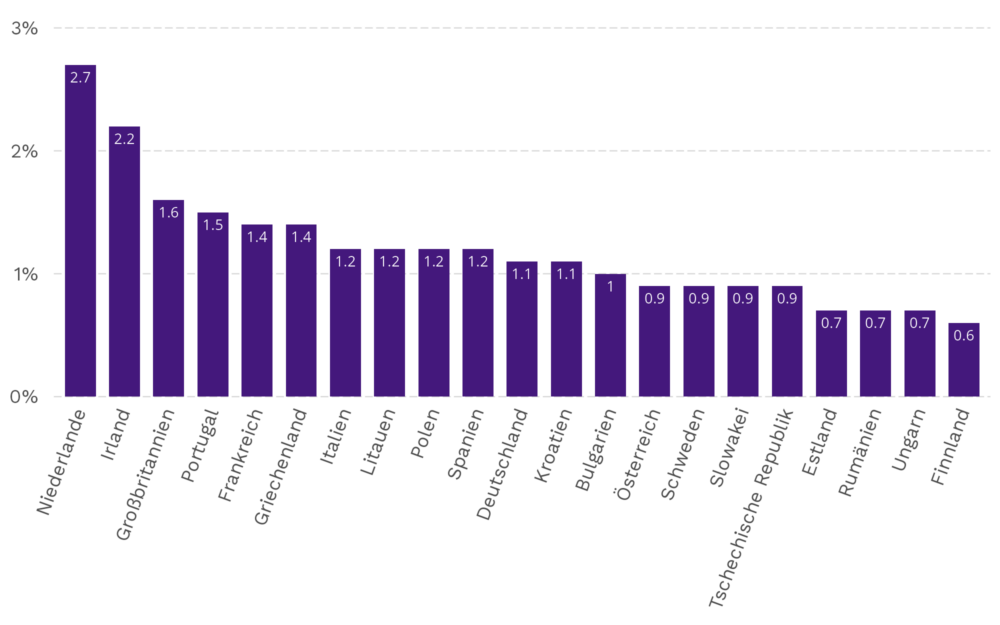

Eine deskriptive Analyse der Daten findet sich in Abbildung 1. Sie deutet darauf hin, dass Sozialschutzsysteme (oder andere damit verbundene Institutionen) eine Rolle bei der Erklärung der Unterschiede in der Prävalenz der Plattformarbeit zwischen verschiedenen Ländern spielen könnten. Am höchsten ist der Anteil der Plattformarbeit in liberalen Sozialstaaten (Vereinigtes Königreich, Irland). In den nordischen Ländern, in denen es den Sozialstaaten besser gelingt, die drei Funktionen, auf die wir uns in unserer Studie konzentrieren, zu erfüllen, ist die Prävalenz dieser Form von Arbeit am niedrigsten. Ost- und Südeuropa liegen irgendwo dazwischen, und die Länder Kontinentaleuropas weisen relativ niedrige Plattformarbeitsquoten auf, mit Ausnahme der Niederlande, wo die Quote am höchsten ist. Wir glauben, dass die Niederlande in dieser Analyse als Ausnahme gelten können, vor allem wegen der historischen Bedeutung von Teilzeitarbeit.

Abbildung 1. Prävalenz von Plattformarbeit in Europa (Anteil der erwerdstätigen Bevölkerung), nach Ländern

Abbildung: Alix d’Agostino, DeFacto

In einem zweiten Schritt versuchen wir, die Faktoren zu identifizieren, die transnationale Unterschiede in der Prävalenz der Plattformarbeit erklären können. Von den drei Hypothesen, die wir prüfen, ist die dritte diejenige, die am stärksten von den Daten gestützt wird. Die Prävalenz von Plattformarbeit ist in den Ländern am höchsten, in denen es eine starke Diskrepanz zwischen den Kompetenzen von jungen Menschen mit Hochschulabschluss und dem Bedarf des Arbeitsmarktes gibt.

Insgesamt legt unsere Studie nahe, dass Plattformarbeit nicht unbedingt freiwillig von Menschen gewählt wird, die Wert auf die Freiheit und Flexibilität legen, die ihnen diese Form von Arbeit bietet. Ganz im Gegenteil kann es sich auch um eine individuelle Antwort auf das Versagen wichtiger sozial- und bildungspolitischer Massnahmen handeln, insbesondere solcher, die darauf abzielen, den Übergang von der Ausbildung in den Beruf zu erleichtern.

Referenz

Bonoli, G., Chueri, J., & Dimitri, C. (forthcoming). What drives the expansion of platform work ? In G. Grote, R. Guzzo, R. Lalive, & H. Nalbantian (Eds.), Interdisciplinary Foundations for Organizational Science and Application: A Dialogue between Psychology and Economics. Oxford University Press.

Bild: unsplash.com

Bemerkung: dieser Beitrag stammt aus dem 9. IDHEAP Policy Brief. Er wurde von Robin Stähli, DeFacto, bearbeitet.