Direktdemokratische Verfahren werden häufig als Mittel zur Stärkung der Demokratie betrachtet, da sie den Einfluss politischer Entscheidungsträger begrenzen und Bürgerinnen und Bürger stärker einbeziehen. Doch warum unterstützen Wählerinnen und Wähler überhaupt die Einführung direktdemokratischer Instrumente? Dieser Frage widmen wir uns in unserer aktuellen Studie, die in der renommierten Fachzeitschrift „American Political Science Review“ veröffentlicht wurde.

Wir analysieren dabei den Volksentscheid von 1891 in der Schweiz zur Einführung der Volksinitiative auf Bundesebene. Anhand eines neuen Datensatzes, der ideologische Positionen von Wählerinnen und Wählern (bis zur Einführung des Frauenstimmrechts 1971 ausschliesslich Männer) und Parlamentsabgeordneten erfasst, zeigen wir, unter welchen Bedingungen die Wähler für die Einführung der Volksinitiative stimmten. Unsere Hauptthese lautet, dass Bürgerinnen und Bürger direktdemokratische Instrumente dann unterstützen, wenn sie sich durch das Parlament nicht ausreichend vertreten fühlen und sich zugleich ideologisch näher am Medianwähler – also der politischen Mitte der Bevölkerung – als am Medianabgeordneten im Parlament befinden.

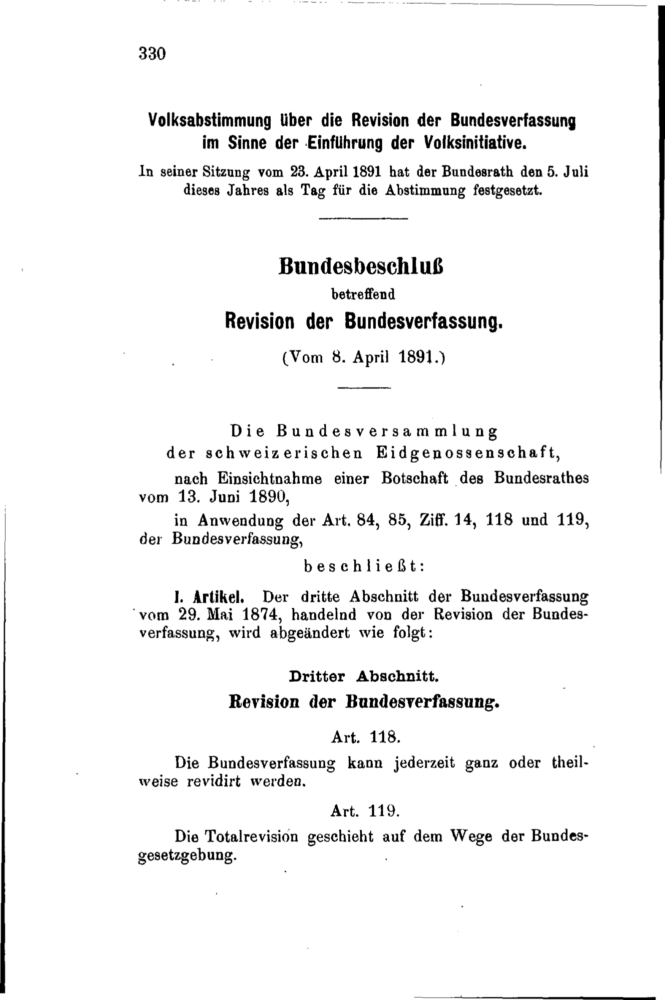

Abbildung: Bundesblatt zur Abstimmung 1891, Swissvotes

Wir können zeigen, dass die Unterstützung für die Volksinitiative nicht einfach ein Ausdruck allgemeiner politischer Unzufriedenheit oder Protestverhalten ist. Vielmehr verstehen Wähler offenbar die strategischen Implikationen der Einführung eines solchen Instruments. Für jene, die näher an der politischen Mitte der Gesellschaft stehen als die Mehrheit im Parlament, bietet die Volksinitiative die Chance, politischen Einfluss zu gewinnen und politische Entscheidungen besser mit den eigenen Präferenzen in Einklang zu bringen.

Dies gilt nicht nur für Anhänger von Oppositionsparteien, sondern auch für Wähler der Regierungsparteien. Selbst in Gemeinden, in denen die Regierungsparteien politisch dominierten, war 1891 die Zustimmung für die Einführung der Volksinitiative höher, wenn sich deren Unterstützer ideologisch näher am Medianwähler als am Medianabgeordneten befanden. Dies erklärt, warum eine Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger ein Instrument unterstützt, das letztlich die Handlungsfähigkeit ihrer gewählten Vertreter beschränkt.

Weiter zeigen wir, dass die Wähler in der Lage waren, ihre eigene ideologische Position sowie ihre Distanz zum Parlament und zur Mehrheit der Wähler realistisch einzuschätzen. Dies war aufgrund der Ergebnisse von vorausgehenden Parlaments- und Volksabstimmungen (letzteres in Form von Referenden) möglich, die es ihnen erlaubten, ihre eigenen Präferenzen im Vergleich zu den politischen Entscheidungsträgern klar einzuordnen.

Die Ergebnisse der Studie haben auch wichtige aktuelle Implikationen: Sie legen nahe, dass Forderungen nach mehr direkter Demokratie vor allem dort entstehen, wo Wählende im Parlament systematisch unterrepräsentiert sind. Diese Forderungen bauen zudem nicht ausschliesslich auf einem subjektiven Gefühl der Unterrepräsentation auf, sondern haben eine objektive Basis. Unsere Studie zeigt, dass Wählende direktdemokratische Institutionen gezielt unterstützen, um ihre politische Repräsentation zu verbessern, und somit weit weniger aus einer individuell wahrgenommenen Entfremdung vom politischen System handeln, was oft vermutet wird.

Referenz

- Leemann, Lucas; Emmenegger, Patrick; Walter, André (2025): Vox Populi: Popular Support for the Popular Initiative. American Political Science Review, online first. doi:10.1017/S0003055424001400

Bild: Unsplash.com