Obwohl gemäss einer Studie der ETH 2024 eine Mehrheit von 91 Prozent der Schweizer Stimmbevölkerung die Beibehaltung der Neutralität als Prinzip befürwortet, werden die damit verbundenen Rechte und Pflichten kontrovers diskutiert. Doch auf welcher rechtlichen Grundlage beruht die schweizerische Neutralität eigentlich? Dieser Frage bin ich in meinem Referat im Rahmen der Aarauer Demokratietage 2025 nachgegangen.

Haager Abkommen von 1907

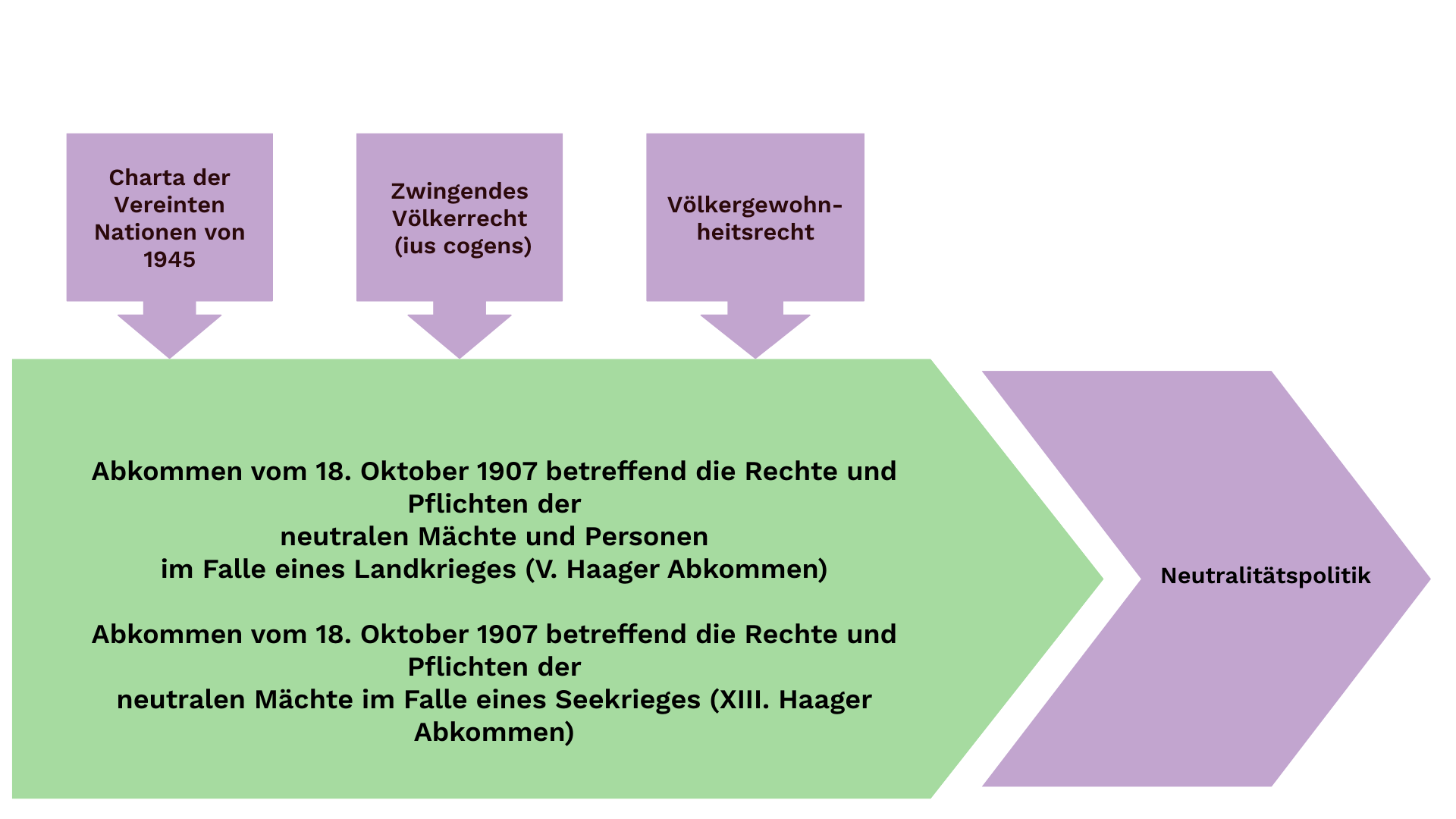

Für den völkerrechtlichen Rahmen der schweizerischen Neutralität zentral sind zunächst zwei Haager Abkommen:

- Abkommen vom 18. Oktober 1907 betreffend die Rechte und Pflichten der neutralen Mächte und Personen im Falle eines Landkrieges (V. Haager Abkommen);

- Abkommen vom 18. Oktober 1907 betreffend die Rechte und Pflichten der neutralen Mächte im Falle eines Seekrieges (XIII. Haager Abkommen).

Einer der Grundsätze des Neutralitätsrechts besteht in der Unverletzlichkeit des Staatsgebiets neutraler Staaten. Konsequenz daraus ist, dass Angriffe auf neutrales Gebiet und jede Benützung des Land- oder Seehoheitsgebiets sowie des Luftraums durch die Konfliktparteien untersagt sind. Die Haager Abkommen regeln weiter die Rechte des Neutralen im Zusammenhang mit der Unterbringung von Kombattanten, die auf neutrales Gebiet übertreten und der Behandlung von Verwundeten und Kranken. Unter den Haager Abkommen kommt dem neutralen Staat zudem das Recht auf Aufrechterhaltung des privaten Wirtschaftsverkehrs im nichtmilitärischen Bereich zu.

Die grundlegendste Verpflichtung des neutralen Staates besteht im Verbot der direkten Beteiligung am internationalen bewaffneten Konflikt mit eigenen Streitkräften und anderen militärischen Mitteln. Der neutrale Staat hat auch die Unverletzlichkeit des eigenen Territoriums innerhalb der zur Verfügung stehenden Mittel sicherzustellen. Der Neutrale darf den Konfliktparteien zudem kein Kriegsmaterial aus staatseigenen Beständen abgeben. Im Unterschied dazu verbieten die Haager Abkommen den privaten Handel mit Kriegsmaterial nicht. Schränkt der neutrale Staat diesen privaten Handel jedoch ein, muss er diese Beschränkung auf die Kriegführenden gleichmässig anwenden. Diesbezüglich ist festzustellen, dass viele Staaten seit den Haager Abkommen private Kriegsmaterialexporte einem staatlichen Kontrollregime mit Genehmigungsvorbehalt unterstellt haben. Ob daraus eine völkergewohnheitsrechtliche Pflicht zur Untersagung privater Kriegsmaterialexporte besteht, ist umstritten. Nach dem Schweizer Kriegsmaterialgesetz sind jedenfalls Bewilligungen für die Ausfuhr von Kriegsmaterial nicht zu erteilen, wenn der Zielstaat in einen internen oder internationalen bewaffneten Konflikt verwickelt ist.

Als Vorwirkung für die dauernd neutrale Schweiz besteht zudem die Pflicht, in Friedenszeiten alles zu tun resp. zu unterlassen, um die Einhaltung des Neutralitätsrechts im Falle eines internationalen bewaffneten Konflikts sicherzustellen. Daraus folgen insbesondere das Verbot eines Beitritts zu Militärallianzen mit zwingenden Beistandspflichten und ein Stationierungsverbot für fremde Streitkräfte.

UN-Charta von 1945

Das Neutralitätsrecht wird in Teilen von der UN-Charta von 1945 überlagert. Stellt der Sicherheitsrat fest, dass eine Bedrohung oder ein Bruch des internationalen Friedens oder eine Angriffshandlung vorliegt, kann er Zwangsmassnahmen nichtmilitärischer Natur anordnen. Die UN-Charta sieht für den Sicherheitsrat auch die Möglichkeit vor, militärische Zwangsmassnahmen zu beschliessen. Alle Mitglieder der Vereinten Nationen – auch die dauernd Neutralen – verpflichten sich, diese nichtmilitärischen und militärischen Zwangsmassnahmen als bindend anzuerkennen und deren Durchführung zu unterstützen. Dieser Beistandspflicht kommt Vorrang vor widersprechenden völkerrechtlichen Pflichten zu.

Völkerrechtlicher Rahmen

Darstellung: Sophie De Stefani, DeFacto · Zentrum für Demokratie Aarau (ZDA)

Zwingendes Völkerrecht

Das in der UN-Charta verankerte Gewaltverbot zählt zum zwingenden Völkerrecht (ius cogens). Daraus ergeben sich für alle Staaten – auch für die dauernd neutralen – Einschränkungen in ihrem Handlungsspielraum. Liegt eine schwere Verletzung einer zwingenden Norm vor, so sollen die Staaten zusammenarbeiten, um diese Völkerrechtsverletzung durch rechtmässige Mittel zu beenden (Kooperationspflicht).

Staaten ist es zudem untersagt, eine durch eine derartige Rechtsverletzung geschaffene Lage als rechtmässig anzuerkennen oder durch ihre Unterstützung aufrecht zu erhalten (Beihilfeverbot). Im Falle einer schweren Verletzung einer zwingenden Völkerrechtsnorm wird somit der Handlungsspielraum eines neutralen Staates auch durch die Kooperationspflicht und das Beihilfeverbot beschränkt.

Fazit

Der Status der Schweiz als dauernd neutraler Staat wird völkerrechtlich von unterschiedlichen Rechtsquellen bestimmt. Diese bilden zwar einen „Rahmen“ der schweizerischen Neutralität, der jedoch nicht als statisch zu verstehen ist, sondern sich mit weiteren völkerrechtlichen Abkommen sowie mit der Staatenpraxis und der damit einhergehenden Rechtsüberzeugung dynamisch weiterentwickeln kann.

Hinweis: Dieser Beitrag beruht auf dem Referat „Völkerrechtlicher Rahmen der schweizerischen Neutralität“, gehalten von Prof. Dr. Patricia Egli an den Aarauer Demokratietagen vom 4. April 2025.

Referenz:

- Patricia Egli/Milena Holzgang, Neutralitätsrecht und Neutralitätspolitik: Ein Überblick, Aktuelle Juristische Praxis 6/2022, S. 600-611

Bild: Unsplash.com