La politique climatique implique un dilemme pour de nombreux acteur·rices politiques, y compris les plus progressistes : l’atténuation du changement climatique génère des gains publics futurs alors que ses coûts immédiats sont souvent supportés de manière disproportionnée par les segments de l’électorat sur lesquels comptent ces acteur·rices. Des chercheurs et chercheuses du Progressive Politics Research Network reviennent sur les enjeux majeurs de la conception d’une bonne compensation des perdant·es des mesures climatiques pour les rendre plus convaincantes politiquement.

Transitions énergétiques justes et rôle de la compensation dans la politique climatique

Alors que les pays du monde entier ont intensifié leurs efforts pour lutter contre le changement climatique en réduisant leurs émissions de gaz à effet de serre, la question de savoir comment traiter les perdants de la transition verte a également gagné en importance. Les acteur·rices politiques progressistes ont été les principaux moteurs de l’importance politique accrue du changement climatique au niveau des masses et des élites dans de nombreux Etats. Malgré cela, la politique climatique représente un défi de taille, car elle implique souvent d’imposer des coûts à des segments de l’électorat qui sont vulnérables et mal représentés en politique, mais qui sont néanmoins importants pour les forces progressistes, tant sur le plan politique que normatif. Le paradigme de la « transition juste » – l’idée que la transition des combustibles fossiles vers les sources d’énergie verte devrait être complétée par des politiques qui réduisent les inégalités plus larges (par exemple, entre les genres, les ethnies et les régions) – est apparu comme une solution populaire dans les milieux progressistes pour relever ce défi.

L’indemnisation des perdant·es est au cœur de la mise en œuvre des « transitions justes ». L’importance normative de cette compensation est largement reconnue par l’ensemble du spectre idéologique couvert par les partis de (centre-) gauche et les partis verts, d’une part, et les partis de centre-droit, d’autre part. Sa faisabilité politique et son efficacité sont toutefois moins évidentes. Alors que l’investissement dans la résilience écologique aide les groupes socialement vulnérables, l’abandon des combustibles fossiles risque de bloquer les actifs et de déclencher des réactions négatives de la part des travailleurs et des employeurs. Pourtant, l’accélération du rythme du changement climatique exige des mesures rapides, voire drastiques, telles que l’élimination rapide du charbon et la fin des subventions au pétrole et au gaz. Dans ces conditions, comment les acteur·rices politiques peuvent-ils mobiliser des groupes d’électeur·rices, dont beaucoup se situent dans la classe moyenne inférieure, pour qu’ils s’engagent dans une transition coûteuse dont les avantages se diffusent à long terme ?

Selon les politologues et les économistes politiques, il est essentiel d’indemniser activement les perdant·es (potentiel·les) de la politique climatique pour que la transition verte soit juste et pour garantir sa viabilité politique.

Considérations théoriques : la compensation comme stratégie politique gagnante

La principale justification politique de l’indemnisation des « perdant·es climatiques » – celles et ceux qui sont affecté·es par la politique climatique, par exemple les travailleur·euses et les entreprises des secteurs à fortes émissions de carbone, ou par le changement climatique, par exemple les propriétaires de maisons dans les régions côtières – est de stabiliser, de consolider et, éventuellement, d’élargir la coalition en faveur de la politique climatique. Dans la politique climatique, comme dans d’autres domaines de la politique publique, la compensation consiste à réduire l’opposition de ceux qui sont potentiellement vulnérables à l’adoption ou à l’ajustement de ladite politique et, par conséquent, à prévenir les contrecoups. Dans le contexte de la politique climatique, le retour de bâton peut prendre la forme, par exemple, de manifestations de masse contre une politique de décarbonation coûteuse ou de campagnes médiatiques menées par des entreprises du secteur des combustibles fossiles. Ces deux types de réactions négatives sont susceptibles de paralyser l’élaboration de politiques climatiques ambitieuses. L’importance politique de la compensation dans le domaine de la politique climatique, par opposition à d’autres domaines, est renforcée par le fait que les politiques climatiques sont ce que les chercheurs et chercheuses appellent des investissements politiques à long terme (Jacobs 2011). Il s’agit de propositions qui nécessitent d’imposer des pertes à court terme aux électeurs·rices en échange d’avantages qui peuvent se matérialiser à l’avenir et qui sont donc moins certains. Si elles sont conçues efficacement, les mesures compensatoires peuvent accroître la patience des perdant·es, tant parmi les citoyen·nes que parmi les entreprises ; ce faisant, elles aident les décideurs politiques à gagner le temps nécessaire pour que les investissements politiques produisent des résultats tangibles.

L’importance de la compensation pour prévenir les contrecoups et réduire l’opposition est illustrée par la variation des protestations dans différents pays, contre les taxes sur les carburants en France et les prix du carbone au Canada, par rapport à l’absence de telles protestations en Allemagne. Les manifestations des Gilets jaunes de 2018 en France sont devenues l’exemple par excellence des ramifications politiques délétères que la combinaison de politiques climatiques (par exemple, des taxes sur les carburants plus élevées) et d’une compensation (inadéquate) peut engendrer. Les manifestations du début de l’année 2024 contre une augmentation du prix fédéral du carbone au Canada illustrent la pertinence comparative de l’épisode français. Dans les deux cas, le clivage urbain-rural a joué un rôle important, les régions rurales se plaignant d’être touchées de manière disproportionnée par les politiques climatiques. Le fait que la compensation puisse potentiellement prévenir de telles réactions négatives s’est vérifié, entre autres, par l’absence de protestations rurales à la suite de l’adoption par le gouvernement allemand d’un système de tarification du carbone pour les secteurs du transport et du chauffage en 2019. Il est important de noter que le gouvernement a combiné ce dernier avec une mesure compensatoire – une allocation pour les pendulaires (« Pendlerpauschale ») qui a principalement bénéficié aux ménages ruraux.

Si ces exemples concernent les compensations destinées aux consommateurs, les allocations gratuites dans les systèmes d’échange de quotas d’émission – lorsque les entreprises reçoivent des permis gratuits – sont également un moyen important de compenser les producteurs à fortes émissions de carbone. En effet, les allocations gratuites ont joué un rôle important dans la réduction de l’opposition des entreprises à ces systèmes, notamment le Système d’échange de quotas d’émission de l’Union Européenne (Genovese 2019 ; Genovese et Tvinnereim 2019). À plus long terme, la compensation peut également ouvrir la voie à l’élargissement de la coalition pro-climat parmi les citoyens et les entreprises, en particulier lorsqu’elle est complétée par un avantage « vert » – des avantages particuliers sous la forme, par exemple, de crédits d’impôt ou de subventions.

Quand la compensation marche ou ne marche pas

Malgré un nombre considérable et croissant de recherches sur l’effet de la compensation sur l’acceptabilité des politiques climatiques, les connaissances empiriques sur le sujet peuvent être résumées de manière synthétique en regroupant les résultats selon quatre critères qui caractérisent une compensation réussie, c’est-à-dire une compensation qui stabilise ou élargit la coalition pro-climat. Ces critères sont résumés dans le tableau 1.

Tableau 1. Critères d’une compensation réussie (élaboration des auteur·es)

| Critère | Succès (illustration) | Échec (illustration) |

|---|---|---|

| Global | La combinaison de la tarification du carbone et d’une indemnité de déplacement pour neutraliser les inégalités entre les villes et les campagnes, même au sein des catégories de revenus (“Pendlerpauschale” en Allemagne) | Un simple recyclage des recettes de la tarification du carbone par habitant qui ne prend en compte que les inégalités verticales, sans tenir compte des différences entre les populations urbaines et rurales (inégalités horizontales). |

| Réaliste administrativement | Rabais canadien sur le carbon | “Klimageld” (recyclage des recettes de la tarification du carbone) en Allemagne, du moins pour l’instant |

| Visible | Bonus climat (recyclage des recettes de la tarification du carbone) en Autriche | Réaction allemande au choc du prix de l’énergie en 2022 (“Gaskommission”) |

| Crédible | Une législation qui force plusieurs gouvernements à couvrir les coûts des programmes de formation pour les emplois verts, en particulier en cas d’échec. | Les changements de gouvernement avec des programmes de politique climatique très différents peuvent nuire à la crédibilité, tout comme la faible confiance générale dans le gouvernement et la charge fiscale associée à la compensation, en particulier en période de contraintes budgétaires strictes. |

Le premier critère – pour lequel la densité de preuves est la plus élevée – exige que la compensation soit globale. Par global, nous entendons des politiques publiques qui parviennent à traiter l’ensemble des risques et des inégalités que la politique climatique ou le changement climatique créent pour les particuliers ou les entreprises – par opposition au fait de ne traiter qu’un seul type de risque pour un seul type d’entité (particuliers contre entreprises). S’il n’est généralement pas nécessaire que la compensation atténue tous ces risques et inégalités, la littérature sur le soutien à la tarification du carbone suggère que la seule compensation des pertes au niveau individuel par des transferts financiers (par exemple, le recyclage égal des revenus de la tarification du carbone) peut avoir des effets limités sur l’amélioration de l’acceptabilité de la politique climatique (Mildenberger et al. 2022). Au contraire, des formes de compensation qui tiennent compte d’un ensemble plus large de risques et d’inégalités, notamment en allant au-delà des simples transferts financiers au niveau de l’individu (par exemple, des transferts à la communauté locale ou des investissements dans des initiatives de recherche et de développement liées au climat), sont souvent nécessaires pour prévenir les contrecoups. En fait, la littérature empirique démontre qu’une perspective plus large et plus englobante est nécessaire. Étant donné qu’il existe relativement peu de travaux empiriques sur les compensations globales et axées sur les entreprises, nous nous concentrons ensuite sur les niveaux individuel et régional, en décrivant au moins quatre façons de développer une telle approche globale de la compensation climatique :

(1) Aborder les effets distributifs des instruments de politique climatique entre et au sein des catégories de revenus. Les effets horizontaux (au sein des groupes de revenus) des instruments de la politique climatique tels que la tarification du carbone sont très puissants, parfois même plus que leurs effets verticaux (entre les groupes de revenus) (Missbach et Steckel 2024). Le clivage urbain-rural – une source importante d’inégalités horizontales (inégalités au sein des groupes de revenus) – peut être un moteur important de la réaction anti-climat, mais pas de manière inconditionnelle, et les différentes expériences décrites ci-dessus en France et en Allemagne illustrent l’importance de prendre en compte un ensemble plus large d’inégalités. Un autre type d’inégalité pertinent est celle qui concerne la position ou le statut relatif et, par conséquent, la question de savoir si les coûts liés aux politiques climatiques et aux compensations sont considérées comme équitables. Il s’agit de questions d’identité et de liens avec les groupes sociaux, qui sont beaucoup plus difficiles à compenser que les pertes financières (Gaikwad, Genovese et Tingley, 2022).

(2) Faire face aux risques du marché du travail créés par la politique climatique. Il s’agit notamment de la probabilité de perdre son emploi, de devoir changer de profession ou de devoir se déplacer géographiquement. Ces risques influent sur le type de compensation exigé par les perdants potentiels. Le peu de données spécifiques au climat qui existent confirment que les politiques, telles que l’assurance-chômage, peuvent accroître le soutien à la politique climatique.

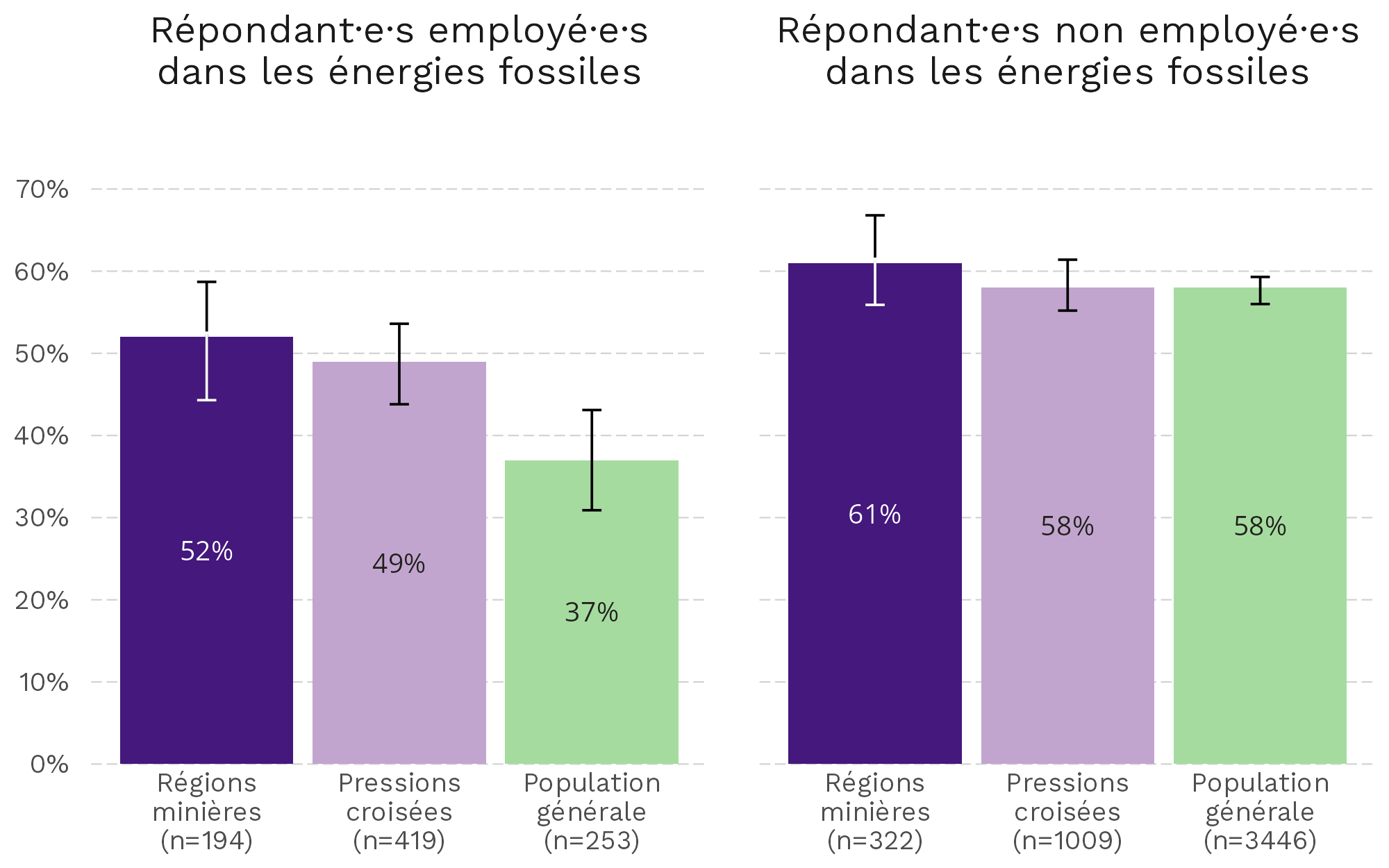

(3) La prise en compte des externalités régionales générées par la politique climatique. Cela signifie, par exemple, qu’il faut indemniser non seulement les mineurs de charbon, mais aussi les personnes actives dans le secteur du commerce de détail dans les régions minières. Par conséquent, la compensation à un niveau plus agrégé (par exemple régional) est souvent essentielle pour garantir l’adhésion à la politique climatique. Bolet, Green et González-Eguino (2023) démontrent les effets d’une telle compensation ; ils montrent qu’en 2019, le gouvernement espagnol de gauche a bénéficié électoralement de la mise en œuvre d’un accord de transition juste pour l’abandon progressif de l’extraction du charbon. Les analyses de Gazmararian et Tingley (2023) démontrent également l’importance de la compensation sous la forme d’investissements visant à revitaliser l’économie locale des régions tributaires d’une production à forte intensité de carbone. En effet, Gaikwad, Genovese et Tingley (2022) montrent que même les travailleurs·euses des combustibles fossiles préfèrent, en moyenne, une compensation à des niveaux plus agrégés, municipaux, plutôt qu’au niveau des ménages (figure 1).

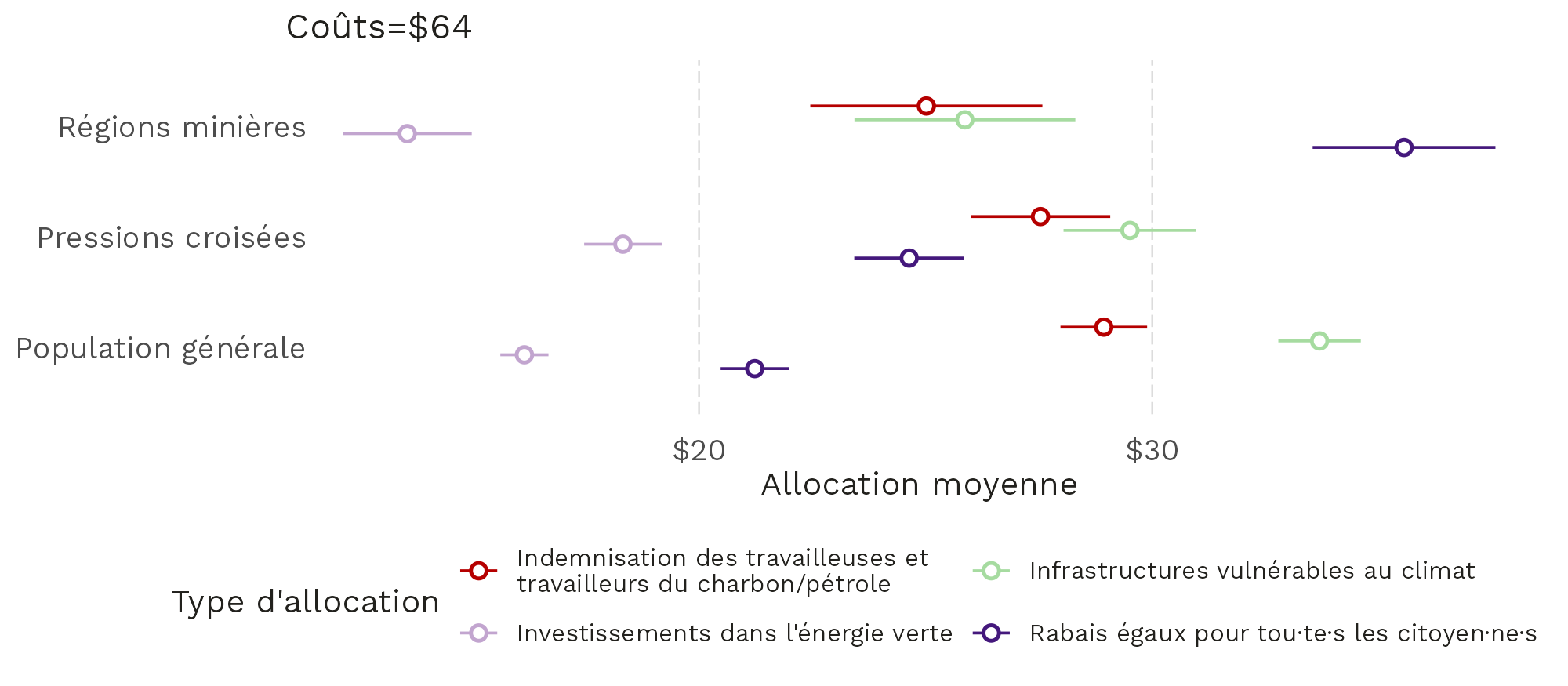

(4) S’attaquer à l’effet-croisé de la vulnérabilité au changement climatique elle-même. À mesure que le changement climatique s’accélère, l’exposition aux dommages climatiques doit être prise en compte lors de l’élaboration de mesures compensatoires. En conséquence, les individus peuvent être divisés en quatre groupes : ceux qui ne sont pas affectés par la politique climatique et les dommages, ceux qui sont affectés négativement par la politique ou les dommages, et ceux qui sont affectés par les deux (par exemple, les régions minières avec une incidence élevée de catastrophes naturelles). Gaikwad, Genovese et Tingley (2022) montrent que, si les préférences des trois premiers groupes découlent directement de la source de risque (politique vs. dommages vs. aucun), celles du quatrième groupe sont soumises à des pressions croisées : les effets négatifs de la politique climatique suscitent une opposition à l’atténuation du climat, tandis que leur exposition aux dommages climatiques les pousse dans la direction opposée (voir figure 2). Pour les décideurs·euses politiques, cela implique la nécessité d’évaluer la prévalence des individus soumis à des pressions croisées dans leur contexte et de concevoir des systèmes de compensation qui tiennent compte à la fois des risques liés à la politique climatique et des risques écologiques.

Figure 1 Préférences pour une compensation au niveau de la communauté plutôt qu’au niveau des ménages individuels

Graphique: Alix d’Agostino, DeFacto · Source: Gaikwad, Genovese, et Tingley (2022)

Note: Diagramme à barres de Gaikwad, Genovese et Tingley (2022). Résultats de trois enquêtes étasuniennes géolocalisées différemment et basées sur une question de l’enquête demandant si la compensation d’une politique climatique devrait être fournie sous forme de transfert financier à la communauté ou aux ménages individuels. Les barres indiquent les pourcentages préférant les transferts à la communauté. Le graphique montre que dans les circonscriptions les plus exposées (pays du charbon et communautés soumises à des pressions croisées où les risques liés aux combustibles fossiles et les risques écologiques sont importants), un grand nombre de personnes préfèrent une compensation au niveau global

Le deuxième critère exige que les régimes de compensation soient administrativement réalisables. La compensation ne fonctionne pas si elle n’est pas pragmatique. Elle doit s’adapter aux structures juridiques et de gouvernance en place, par exemple en passant par des structures administratives ayant compétence sur les communautés ou régions concernées (Bayer & Genovese 2024). Il est également essentiel de disposer de données de haute qualité qui permettent aux décideurs politiques d’évaluer les implications distributives des chocs et des interventions en temps réel. Fetzer et al. (2024) démontrent le coût en termes de bien-être de l’absence d’une telle capacité d’information dans le contexte des réponses de l’Allemagne et du Royaume-Uni aux chocs des prix de l’énergie de 2022.

Figure 2. Objectifs compensatoires préférés par les différents groupes

Graphique: Alix d’Agostino, DeFacto · Source: Gaikwad, Genovese, et Tingley (2022)

Note: graphique des coefficients de Gaikwad, Genovese et Tingley (2022). Résultats de trois enquêtes américaines géolocalisées différemment, basées sur un exercice d’allocation demandant aux personnes interrogées d’indiquer la répartition préférée d’une somme d’argent parmi quatre choix compensatoires (le coût de la politique est fixé ici à 64 dollars). Les électeur·rices soumis·es à des pressions croisées sont les plus favorables aux investissements dans l’adaptation.

Le troisième critère – la visibilité – exige que les personnes sachent qu’elles sont ou ont été indemnisées, ou qu’elles peuvent prétendre à une indemnisation. Il est courant que les bénéficiaires de prestations publiques ne sachent pas que l’État les aide. En outre, le faible taux de recours aux mesures d’indemnisation est un thème dominant dans d’autres domaines de recherche, tels que la littérature sur les politiques commerciales. Konc et al. (2024) s’appuient sur les particularités du marché allemand de l’électricité – qui impliquent que le moment exact où les ménages reçoivent leurs factures d’énergie est aussi bien qu’aléatoire – pour identifier l’effet d’un choc des prix de l’énergie en Allemagne sur, entre autres, le soutien au parti populiste d’extrême-droite AfD. Le gouvernement allemand a mis en place un système de compensation, mais Konc et al. (2024) constatent que plus de 60 % des ménages éligibles n’en connaissaient pas l’existence.

Le quatrième critère – que l’indemnisation soit crédible – exige que les perdants croient que les gouvernements tiendront leur promesse de les indemniser, non seulement aujourd’hui mais aussi à l’avenir. Il est presque toujours mieux pour les gouvernements de promettre une compensation aux perdants ex ante (avant la mise en œuvre d’une politique). Ex post, cependant, les gouvernements peuvent être incités à revenir sur cette promesse parce que cela augmente, par exemple, leur marge de manœuvre budgétaire. Lorsque les perdants anticipent parfois cette divergence d’incitations, la promesse de compensation manque de crédibilité et ne parvient pas à apaiser leurs inquiétudes. La crédibilité exige donc que les gouvernements trouvent des moyens d’empêcher cette tension.

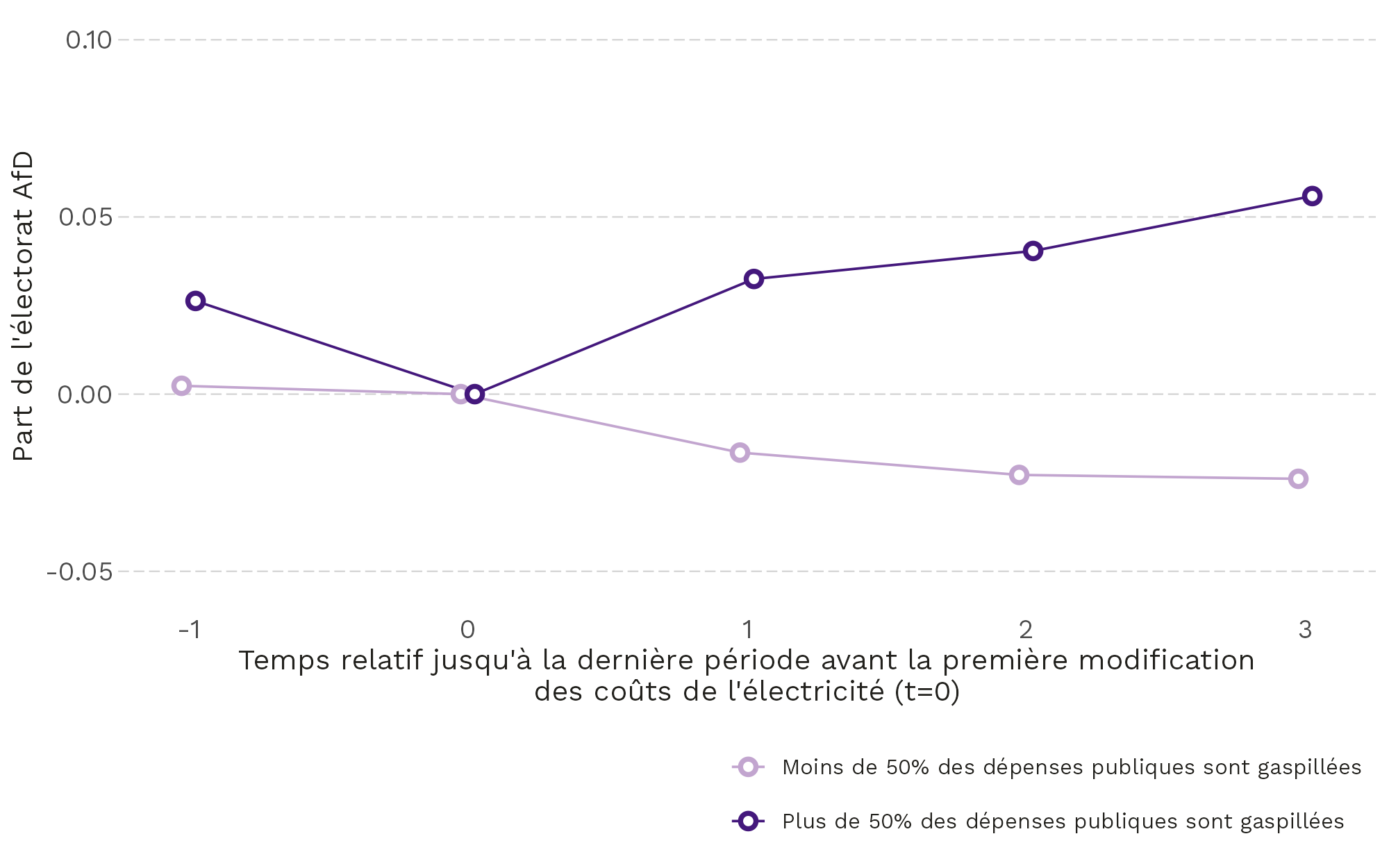

Lorsque les leviers de l’État changent de mains entre des partis idéologiquement différents ou que des crises inattendues conduisent à un resserrement de la contrainte budgétaire, les gouvernements peuvent être incités à réduire les compensations promises précédemment, voire à les supprimer complètement. Le problème de l’engagement associé à la compensation est particulièrement important pour la politique climatique en raison de sa nature à long terme, comme nous l’avons vu plus haut. Les préoccupations relatives à la crédibilité peuvent compromettre les effets de la compensation en matière de frein à l’opposition (Gazmararian & Tingley 2023). En effet, comme le montre la figure 3, Konc et al. (2024) montrent que le choc des prix de l’énergie de 2022 en Allemagne a provoqué une augmentation du soutien à l’AfD de manière beaucoup plus forte parmi les ménages qui pensent que le gouvernement gaspille plus de 50 % de ses recettes fiscales – malgré le fait que le gouvernement ait mis en place un système de compensation pour le choc des prix. La leçon générale que nous pouvons tirer de la figure 3 et des recherches résumées par Toenshoff (2024) est que tout montant donné de compensation sera d’autant moins efficace pour apaiser les inquiétudes des perdants que leur confiance dans les décideurs politiques est faible, en particulier lorsque cette faible confiance conduit les perdants à ne pas tenir compte des efforts de compensation.

Figure 3. Changement du soutien à l’AfD en fonction des croyances en l’efficience du gouvernement

Graphique: Alix d’Agostino, DeFacto · Source: Konc et al. (2024)

Note: L’interprétation est qu’un doublement des coûts de l’électricité a conduit à une augmentation de cinq points de pourcentage du soutien à l’AfD parmi les personnes qui pensent que le gouvernement gaspille plus de la moitié de ses recettes fiscales.

En résumé, la littérature empirique suggère que pour que la compensation ait une chance de prévenir efficacement les réactions négatives, elle doit être globale, visible, réalisable et crédible. Ces conditions peuvent être définies par le biais de négociations corporatistes (lorsque cela est possible) et, plus largement, de négociations entre les gouvernements et les « perdant·es climatiques ». Pourtant, il reste difficile de satisfaire ces quatre critères, même lorsque les compensations sont conçues par des personnes ayant une grande connaissance du contexte. Pour les acteurs politiques progressistes, nous pensons que deux défis et les compromis qu’ils impliquent sont particulièrement importants : concevoir des processus démocratiques pour la compensation et assurer sa durabilité économique

Les négociations démocratiques – en particulier lorsqu’elles visent à donner la parole à toutes les personnes touchées par la politique climatique ou à leurs représentants – sont chronophages et incrémentales. Maximiser le caractère inclusif des processus démocratiques peut empêcher une indemnisation rapide. En revanche, réduire l’inclusivité pourrait bien nuire à l’efficacité de l’indemnisation, par exemple en n’étant pas suffisamment globale. Le compromis entre l’inclusivité et la rapidité se pose également lorsqu’il s’agit d’impliquer des acteurs technocratiques. Leur expertise est souvent essentielle pour concevoir des compensations efficaces et réalisables, mais – même lorsque la capacité administrative est élevée et que la mise en œuvre ne pose pas de problème – ils peuvent négliger des sources essentielles d’inégalités ou de risques, notamment les pertes non matérielles, liées au statut et à la position relative. La conception de nouveaux processus ou de nouvelles institutions pour négocier avec les « perdants climatiques » est particulièrement importante pour les acteurs politiques progressistes, étant donné que les institutions-clés reliant les partis à des segments plus larges de la société, notamment les syndicats, ont décliné.

Préserver la viabilité économique de la compensation et donc sa crédibilité est un défi tout aussi important, si ce n’est plus. De nombreuses démocraties industrialisées avancées sont confrontées à des pressions budgétaires accrues, dues à la fois à des évolutions à court terme, telles que la hausse des taux d’intérêt et les dommages climatiques, et à des changements à plus long terme, notamment le vieillissement démographique. Ces pressions budgétaires sont particulièrement rudes pour les forces politiquement progressistes, qui tendent à reconnaître la nécessité d’investissements publics considérables, surtout après la période d’austérité que de nombreux pays ont endurée au cours des années 2010. Ces contraintes peuvent se transformer en un dilemme complexe lorsque les gouvernements doivent choisir entre indemniser les entreprises ou les individus/ménages. Si la dette publique peut contribuer à réduire certains de ces arbitrages à court terme, l’intégration de la compensation climatique dans le système fiscal général est cruciale pour la crédibilité à long terme de la compensation. En effet, pour que la politique climatique soit couronnée de succès, il n’est pas évident de déterminer la durabilité des programmes de compensation et, par conséquent, le nombre de générations qui devront supporter les coûts de la compensation. Le fait de concevoir les compensations sans clauses d’extinction, pour ainsi dire, pourrait bien resserrer la contrainte budgétaire intergénérationnelle et réduire la marge de manœuvre fiscale des générations futures. Trouver un équilibre entre une action climatique « juste », l’équité intergénérationnelle et la faisabilité politique sera un défi majeur pour les acteurs politiques progressistes.

Conclusion

Ce research brief examine le rôle que la compensation peut jouer pour rendre la transition verte à la fois juste et solide politiquement . À la lumière des meilleures données disponibles sur l’impact de la compensation dans la politique climatique, il y a des raisons de croire que la compensation peut catalyser l’action climatique, mais pas dans toutes les circonstances. Nous soutenons que les formes les plus productives et les plus résistantes de politiques climatiques compensatoires sont celles qui sont globales, visibles, réalisables et crédibles. Nous souhaitons souligner qu’il est possible, mais loin d’être facile, de concevoir des politiques qui répondent à ces critères. Dans l’optique d’une politique progressiste, nous soulignons également certains des principaux obstacles et compromis que les forces politiques progressistes doivent affronter de front si elles veulent maximiser l’efficacité de la compensation et éviter ses pièges, en particulier dans la nouvelle ère d’opposition aux mesures climatiques. Il s’agit notamment des pressions fiscales qui pourraient les obliger à choisir entre indemniser les particuliers ou les entreprises et le fait que les processus inclusifs de conception de compensations globales peuvent empêcher les gouvernements de réagir rapidement aux crises.

Tiré de

Gaikwad, N., F. Genovese, and D. Tingley. 2022. ‘Creating climate coalitions: Mass preferences for compensating vulnerability in the world’s two largest democracies.’ American Political Science Review 116(4): 1165-83.

Konc, T., J. Edenhofer, and J. C. Steckel. 2024. ‘Climate policy in hard times: Why making compensation work is key for preventing backlash, but much harder than economists usually acknowledge.’ Eco 11 (Forthcoming).

Références

Bayer, P., and F. Genovese. 2024. ‘Climate policy costs, regional politics and backlash against international cooperation’. OSF working paper. https://osf.io/5k8wy/.

Bolet, D., F . Green, and M. González-Eguino. 2024. ‘How to get coal country to vote for climate policy: The effect of a “just transition agreement” on Spanish election results’. American Political Science Review 118(3):1344–1359.

Fetzer, T ., C. Shaw, and J. Edenhofer. 2024. ‘Informational boundaries of the state’. CESifo Working Paper Series. https://ideas.repec.org//p/ces/ceswps/_10901.html.

Gazmararian, A. F., and D. Tingley. 2023. Uncertain Futures: How to Unlock the Climate Impasse. Cambridge: Cambridge University Press.

Genovese, F . 2019. ‘Sectors, pollution, and trade: How industrial interests shape domestic positions on global climate agreements’. International Studies Quarterly 63(4): 819–36.

Genovese, F . and E. Tvinnereim. 2019. ‘Who opposes climate regulation? Business preferences for the European emission trading scheme’. The Review of International Organizations 14(3): 511–42.

Jacobs, A. M. 2011. Governing for the Long Term: Democracy and the Politics of Investment. Cambridge University Press.

Mildenberger, M., E. Lachapelle, K. Harrison, and I. Stadelmann-Steffen. 2022. ‘Limited impacts of carbon tax rebate programmes on public support for carbon pricing’. Nature Climate Change 12(2): 141–47.

Missbach, L., and J. C. Steckel. 2024. Distributional impacts of climate policy and effective compensation: Evidence from 88 countries. Kiel, Hamburg: ZBW – Leibniz Information Centre for Economics. Working Paper. https://www.econstor.eu/handle/10419/29649.

Remarque : cet article a été édité par Robin Stähli, DeFacto.