Wir zeigen in unserem Beitrag, was es mit dem Just-Transition-Paradigma auf sich hat und wie eine Klimakompensation langfristig den Weg für eine breitere, die Klimapolitik befürwortende Koalition aus Bürger:innen und Unternehmen ebnen kann.

Eine wirksame Klimapolitik beinhaltet für viele politische Akteure ein Spannungsverhältnis oder sogar ein intertemporales Dilemma: Die Bekämpfung des Klimawandels ist ein öffentliches Gut, dessen Bereitstellung künftige Nutzen generiert; aber die gegenwärtigen Kosten der Klimapolitik werden oft unverhältnismässig stark von Bevölkerungsgruppen getragen, von denen das politisches Überleben dieser Akteure abhängt. Vor allem Arbeitnehmer:innen und Unternehmen in CO2-intensiven Sektoren sind stark betroffen durch wirksame klimapolitische Massnahmen. Das sogenannte Just-Transition-Paradigma hat in progressiven Kreisen an Bedeutung gewonnen, weil es verspricht, durch Entschädigung der Klimaverlierer:innen dieses intertemporale Dilemma der Klimapolitik in ein handhabbares Spannungsverhältnis zu verwandeln. Vor diesem Hintergrund untersucht dieser Beitrag die Chancen und Herausforderungen, die mit Kompensation, als klimapolitischer Massnahme, verbunden sind.

“Just Transition“ und die Rolle der Kompensation in der Klimapolitik

In dem Masse, in dem Länder auf der ganzen Welt ihre Anstrengungen zur Bekämpfung des Klimawandels durch die Verringerung der Treibhausgasemissionen verstärkt haben, hat auch die Frage an Bedeutung gewonnen, wie mit den Verlier:innen der Dekarbonisierung umgegangen werden soll. Progressive politische Akteur:innen haben in vielen Ländern massgeblich dazu beigetragen, dass die Klimapolitik in der Öffentlichkeit sowie unter politischen Eliten an Sichtbarkeit gewonnen hat. Dennoch stellt die Klimapolitik für diese Akteur:innen eine grosse Herausforderung dar.

Eine wirksame Klimapolitik belastet häufig gerade jene Teile der Wählerschaft mit hohen Kosten, die vulnerabel, in der Politik schlecht vertreten und somit für progressive Kräfte sowohl politisch als auch normativ wichtig sind. Das Just-Transition-Paradigma – womit gemeint ist, dass der Übergang von fossilen Brennstoffen zu grünen Energiequellen durch Massnahmen ergänzt werden sollte, die weitere Ungleichheiten (z. B. zwischen Regionen oder Bevölkerungsgruppen) abbauen – hat sich in progressiven Kreisen als eine beliebte Lösung für diese Herausforderung herauskristallisiert.

Ein zentraler Punkt bei der Umsetzung solcher „just transitions“ ist die Entschädigung der Verlierer:innen der implementierten Massnahmen. Über die normative Bedeutung solcher Kompensationsmechanismen herrscht weitgehend Einigkeit im durch (Mitte-)Links-Parteien und Grünen einerseits und Mitte-Rechts-Parteien andererseits abgedeckten politischen Spektrum.

Weit weniger Einigkeit besteht bezüglich der politischen Machbar- und Wirksamkeit von Klimakompensation. Während die mit Klimapolitik verbundenen Investitionen in die ökologische Widerstandsfähigkeit sozial schwachen Gruppen tendenziell helfen, birgt die Abkehr von fossilen Brennstoffen die Gefahr, dass Vermögenswerte in grossem Ausmass (‘stranded assets’) entwertet werden. Das wiederum kann zur Ablehnung stringenter Klimapolitik seitens der Besitzer:innen dieser Vermögenswerte führen. Um den immer schneller fortschreitenden Klimawandel zu bekämpfen, bedarf es indes eines raschen Endes der Nutzung fossiler Brennstoffe, was fossile Subventionen für Kohle, Öl und Gas beinhaltet – also die rasche und grosssangelegte Entwertung des fossilen Kapitalstocks.

Wie können die etablierten politischen Akteur:innen aber Bevölkerungsgruppen, von denen viele im unteren Teil der Einkommensverteilung angesiedelt sind, dazu bewegen, die gegenwärtigen Kosten der Klimapolitik auf sich zu nehmen, mit dem Ziel, den langfristigen und breit verteilten Nutzen – in Form geringerer zukünftiger Schäden – der Klimapolitik zu realisieren?

Die politikwissenschaftliche Literatur verweist auf die Kompensation von Verlier:innen als Lösung, um dieses intertemporale Dilemma in eine politische handhabbare Spannung zu transformieren und sicherzustellen, dass die Dekarbonisierung unserer Gesellschaften den normativen Ansprüchen einer sogenannten ‘just transition’ gerecht wird.

Theoretische Überlegungen: Klimakompensation und die politische Machbarkeit ambitionierter Klimapolitik

Die politische Logik der Klimakompensation besteht darin, dass durch die Entschädigung der Klimaverlierer:innen – diejenigen, die entweder von der Klimapolitik (z. B. Arbeitnehmer:innen und Unternehmen in CO2-intensive Sektoren,) oder vom Klimawandel (z. B. Hausbesitzer in Küstenregionen) negativ betroffen sind –, die Koalitionen derer, die stringentere Klimapolitik befürworten, stabilisiert, konsolidiert und möglicherweise sogar erweitern werden kann. So soll verhindert werden, dass vor allem in der kurzen Frist die Einführung klimapolitischer Massnahmen bzw. deren Verschärfung zu einer gegen die Klimapolitik gerichteten Gegenbewegung führt. Im Kontext der Klimapolitik kann sich ein solcher Backlash in Form von Massenprotesten oder Medienkampagnen der von fossilen Brennstoffen abhängigen Unternehmen zeigen. Die Folge kann dann entweder sein, dass keine neuen Massnahmen eingeführt bzw. bestehende nicht verschärft werden, oder dass bestehende Massnahmen verwässert bzw. wieder abgeschafft werden.

Die politische Bedeutung von Klimakompensation wird im Gegensatz zu anderen Politikfeldern dadurch verstärkt, dass alle Klimapolitik den Charakter eines ‘policy investment’ hat (Jacobs 2011). Es handelt sich dabei um Politiken, die bestimmten Wählergruppen gegenwärtige Kosten aufbürden, um in der Zukunft liegende und damit unsichere Erträge – vor allem vermiedene Klimaschäden – zu generieren. Ist sie intelligent designt, so kann Klimakompensation die Geduld der Verlierer:innen, sowohl unter den Wähler:innen als auch den Unternehmen, erhöhen. Somit kann Kompensation den politischen Entscheidungsträger:innen dabei helfen, die Zeit zu gewinnen, die notwendig ist, damit die ‘policy investments’ für die Wähler:innen einen merklichen Nutzen erbringen.

Die gegen die Klimapolitik gerichteten Proteste in Frankreich und Kanada infolge der geplanten Erhöhung der Mineralölsteuer bzw. der CO2-Bepreisung – sowie das Ausbleiben solcher Proteste in Deutschland – veranschaulichen die Bedeutung von Klimakompensation für das Verhindern eines Backlashes. Die Proteste der Gilets Jaunes 2018 in Frankreich sind zum Paradebeispiel für die schädlichen politischen Auswirkungen geworden, die die Kombination von Klimapolitik (z. B. höhere Mineralölsteuern) und unzureichender Kompensation zeitigen kann. Die Proteste Anfang 2024 gegen eine Erhöhung des CO2-Preises (‘carbon levy’) in Kanada verdeutlichen die komparative Relevanz der französischen Episode.

In beiden Fällen spielte das Stadt-Land-Gefälle eine zentrale Rolle, wobei die ländlichen Regionen beklagten, dass sie unverhältnismässig stark von der Klimapolitik betroffen seien. Dass die Wahrscheinlichkeit derartiger Gegenreaktionen durch Kompensation verringert werden kann, legt – so unsere Hypothese – die deutsche Erfahrung nahe. Nach der Einführung eines CO2-Bepreisungsmechanismus (einem nationalen Emissionshandelssystem) für den Verkehrs- und Wärmesektor durch die damalige Bundesregierung im Jahr 2019 kam es zu keinen Protesten auf dem Land. Entscheidend ist, dass die Regierung den Preismechanismus mit der Pendlerpauschale kombinierte, die vor allem ländlichen Haushalten zugutekommt. Die Tatsache, dass letztere eher den reicheren ländlichen Haushalten nutzt, zeigt, dass politische wirksame Kompensation nicht immer gerecht sein muss.

Während diese Beispiele Kompensation für Verbraucher:innen betreffen, sind die freien Zuteilungen im Rahmen des europäischen Emissionshandelssystemen – wodurch Unternehmen kostenlos Zertifikate erhalten, die sie zum CO2-Ausstoss berechtigen (anstatt, wie gedacht, dafür zu zahlen) – ebenfalls ein wichtiges Mittel zur Entschädigung CO2-intensiver Produzenten. Die freien Zuteilungen haben, das zeigt die politikwissenschaftliche Forschung, in der Tat eine wichtige Rolle dabei gespielt, den Widerstand der Unternehmen gegen Bepreisungsmechanismen im Allgemeinen, und gegen das europäische Emissionshandelssystem im Besonderen, zu verringern (Genovese 2019; Genovese und Tvinnereim 2019). Längerfristig kann Klimakompensation auch den Weg für eine breitere, die Klimapolitik befürwortende Koalition aus Bürger:innen und Unternehmen ebnen, insbesondere wenn sie durch partikularistische Vorteile, in Form von z. B. Subventionen, ergänzt wird.

Die Erfolgsbedingungen für Klimakompensation

Die empirischen Befunde der beträchtlichen und wachsenden Zahl von Studien, die die Rolle der Kompensation für die Akzeptanz der Klimapolitik untersuchen, lassen sich nach unserem Dafürhalten vereinfacht in Form von vier Erfolgsbedingungen zusammenfassen. Gelten diese in Tabelle 1 aufgelisteten Bedingungen, so ist es wahrscheinlich, dass durch die Kompensation der Verlierer:innen die Pro-Klima-Koalition stabilisiert und möglicherweise sogar erweitert werden kann.

Tabelle 1: Kriterien für eine erfolgreiche Kompensation

| Kriterium | Erfolg (illustrativ) | Scheitern (illustrativ) |

|---|---|---|

| Umfassend | Kombination von CO2-Bepreisung und Pendlerpauschale zum Ausgleich von Ungleichheiten zwischen Stadt und Land, vor allem innerhalb von Einkommensgruppen (“Pendlerpauschale in Deutschland”) | Pro-Kopf-Rückerstattung der Einnahmen aus der CO2-Bepreisung, die nur vertikale Ungleichheiten berücksichtigt, während die Unterschiede zwischen Stadt- und Land-bevölkerung (horizontale Ungleichheit) unberücksichtigt bleiben |

| Administrativ machbar | Canada Carbon Rebate (Rückerstattung von Einnnahmen aus der CO2-Bepreisung) | “Klimageld” (Rückerstattung der Einnnahmen aus der CO2-Bepreisung in Deutschland, zumindest vorläufig) |

| Sichtbar | Klimabonus(Rückerstattung von Einnnahmen aus der CO2-Bepreisung in Österreich | Deutsche Antwort auf den Energiepreisschock 2022 (“Gaskommission”) |

| Glaubwürdig | Gesetze, die von unterschiedlichen Parteien geführte Regierungen dazu verpflichten, die Kosten für Aus- und Fortbildungsprogramme für ‘grüne’ Arbeitsplätze zu übernehmen, auch dann, wenn diese Programme nicht erfolgreich sind. | Regierungswechsel zwischen Parteien bzw. Koalitionen mit stark divergierenden oder gar konträren klimapolitischen Vorstellungen können die Glaubwürdigkeit untergraben – ebenso wie ein geringes allgemeines Vertrauen in die Regierung oder die mit der zur Finanzierung von Kompensation verbundene Steuerlast, insbesondere in Zeiten fiskalischer Knappheit. |

Die Wichtigkeit einer umfassenden Kompensation

Das erste Kriterium – das durch die empirische Literatur am besten abgedeckt ist – besagt, dass die Kompensation umfassend sein soll. Mit umfassend meinen wir Massnahmen, die möglichst viele der relevanten Risiken und Ungleichheiten reduzieren, die die Klimapolitik oder der Klimawandel für Einzelpersonen oder Unternehmen mit sich bringt, im Gegensatz zu Massnahmen, die lediglich auf einen Risiko- bzw. Ungleichheitsfaktor abzielen. Obwohl es in der Regel politisch nicht notwendig ist, alle Risiken und Ungleichheiten zu adressieren, legt die empirische Literatur nahe, dass die monetäre Kompensation von Verlusten auf rein individueller Ebene durch bspw. die einfache Pro-Kopf-Rückerstattung von CO2-Preiseinnahmen es in nur begrenztem Ausmass vermag, die Akzeptanz der Klimapolitik zu steigern (Mildenberger et al. 2022).

Stattdessen sind mit Blick auf das Vermeiden eines Backlashes oft Kompensationspakete vielversprechender, die eine breitere Palette von Risiken und Ungleichheiten berücksichtigen, indem monetäre Entschädigung von Einzelpersonen z.B. mit fiskalischen Transfers an die Gemeinden der Betroffenen kombiniert wird – oder mit Investitionen in klimabezogene Forschung. In der Tat zeigt die empirische Literatur, dass eine breitere, umfassendere Perspektive erforderlich ist. In Anbetracht der Tatsache, dass es wenig empirische Arbeiten zu einer umfassenden, unternehmensorientierten Kompensation gibt, konzentrieren wir uns im Folgenden auf die individuelle und regionale Ebene und skizzieren mindestens vier Möglichkeiten zur Entwicklung eines solchen umfassenden Ansatzes des Designs von Klimakompensation:

(1) Berücksichtigung der Verteilungseffekte von klimapolitischen Instrumenten zwischen und innerhalb von Einkommensgruppen. Die horizontalen Verteilungswirkungen (innerhalb von Einkommensgruppen) von klimapolitischen Instrumenten wie der CO2-Bepreisung sind oft beträchtlich und manchmal sogar stärker als ihre vertikalen Verteilungswirkungen (Missbach und Steckel 2024). Das Stadt-Land-Gefälle – eine wichtige Quelle horizontaler Ungleichheit (Ungleichheit innerhalb von Einkommensgruppen) – kann ein wichtiger Treiber vom klimapolitischen Backlash sein. Dem ist indes nicht notwendigerweise so. Die oben beschriebenen unterschiedlichen Reaktionen in Frankreich und Deutschland zeigen, wie wichtig es in dieser Hinsicht ist, eine breitere Palette von Ungleichheiten zu berücksichtigen. Eine weitere relevante Art von Ungleichheit ist die relative Ungleichheit, womit sowohl relative Einkommensunterschiede (zu einer relevanten Referenzgruppe) als auch relative Statusunterscheide gemeint sind. Damit verbunden ist die Frage, ob die Lasten der Klimapolitik und der Kompensation als gerecht empfunden werden. Wenn die Wahrnehmungen und Glaubensgrundsätze darüber vor allem durch feste Identitätsmerkmale oder die Zugehörigkeit zu gesellschaftlichen Gruppen bestimmt werden, kann es sehr viel schwieriger sein, Betroffene für die negativen Verteilungswirkung der Klimapolitik monetär effektiv zu entschädigen (Gaikwad, Genovese und Tingley 2022).

(2) Adressieren der durch die Klimapolitik verursachten Arbeitsmarktrisiken. Dazu gehört die Wahrscheinlichkeit des Arbeitsplatzverlustes, die Notwendigkeit eines Berufswechsels oder die Notwendigkeit eines Ortswechsels. Diese Risiken wirken sich auf die Art der Entschädigung aus, die potenzielle Verlierer:innen präferieren. Die wenigen klimaspezifischen empirischen Befunde, die es gibt, zeigen, dass Massnahmen wie die Arbeitslosenversicherung die Unterstützung für die Klimapolitik erhöhen können.

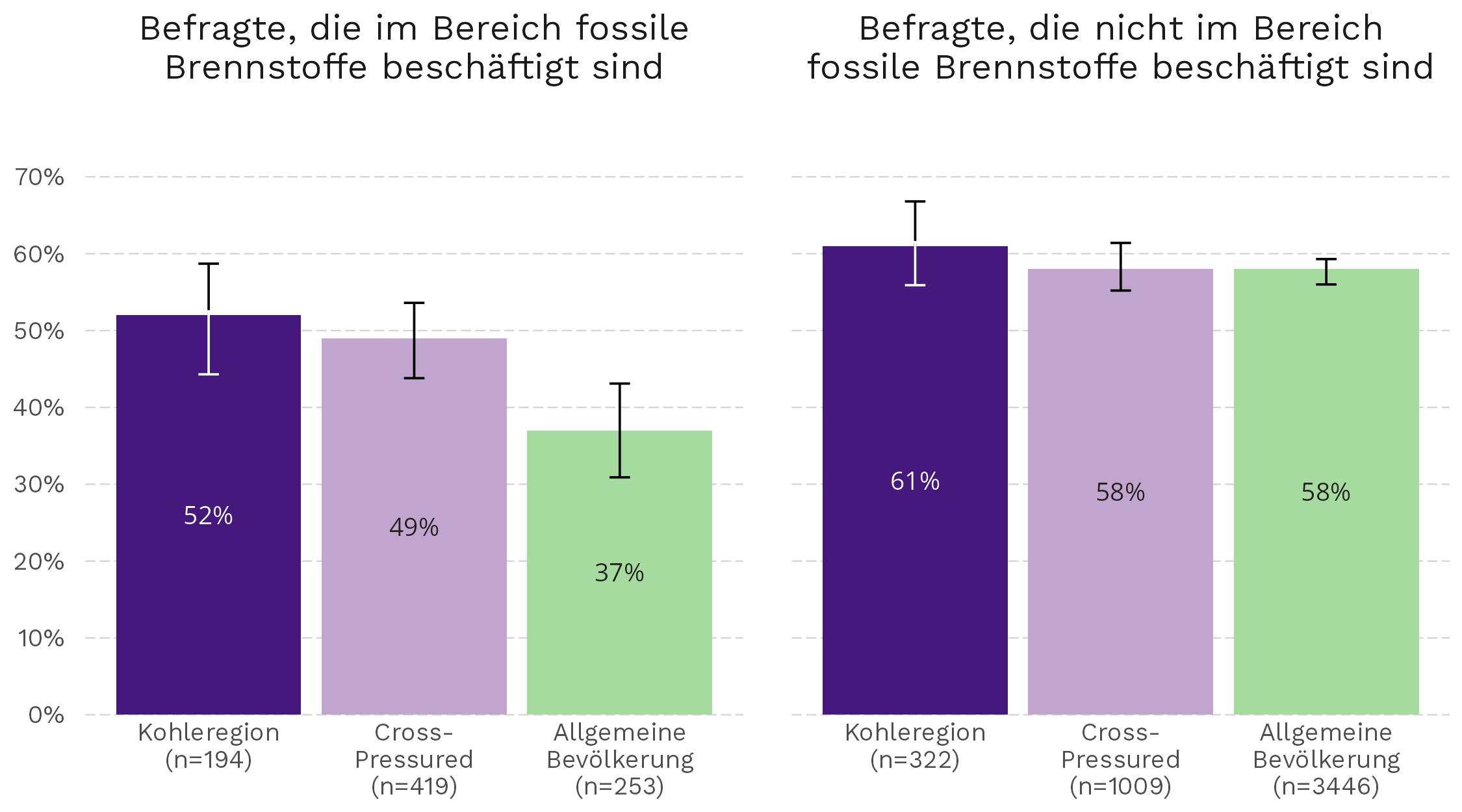

(3) Adressieren der durch die Klimapolitik verursachten regionalen externen Effekte. Dies bedeutet zum Beispiel, dass nicht nur die Bergleute entschädigt werden, sondern auch diejenigen, die im Einzelhandel in den Kohleregionen tätig sind. Folglich sind Ausgleichszahlungen auf einer aggregierteren Ebene (z. B. auf regionaler Ebene) als nur der individuellen oft von zentraler Bedeutung, um die Akzeptanz der Klimapolitik zu gewährleisten. Bolet, Green und González-Eguino (2023) zeigen, wie vielversprechend solche Kompensationsmechanismen sein können. Auf der Basis einer überzeugenden empirischen Analyse kommen die Autoren kommen zum Schluss, dass die linke spanische Regierung im Jahr 2019 durch die Umsetzung eines just transition agreements zum Ausstieg aus dem Kohlebergbau sogar Stimmen dazu gewann. Die Analysen von Gazmararian und Tingley (2023) verdeutlichen in ähnlicher Weise die Relevanz von Kompensationspaketen, die Investitionen zur Wiederbelebung der lokalen Wirtschaft in Regionen beinhalten, die von CO2-Produktion wirtschaftlich abhängig sind. Die Untersuchung von Gaikwad, Genovese und Tingley (2022) untermauert dies ebenfalls: selbst die Arbeitnehmer:innen, die in CO2-intensiven Sektoren tätig sind, bevorzugen im Durchschnitt Kompensationsmassnahmen auf der kommunalen Ebene – und nicht der Haushaltsebene (vgl. Abbildung 1).

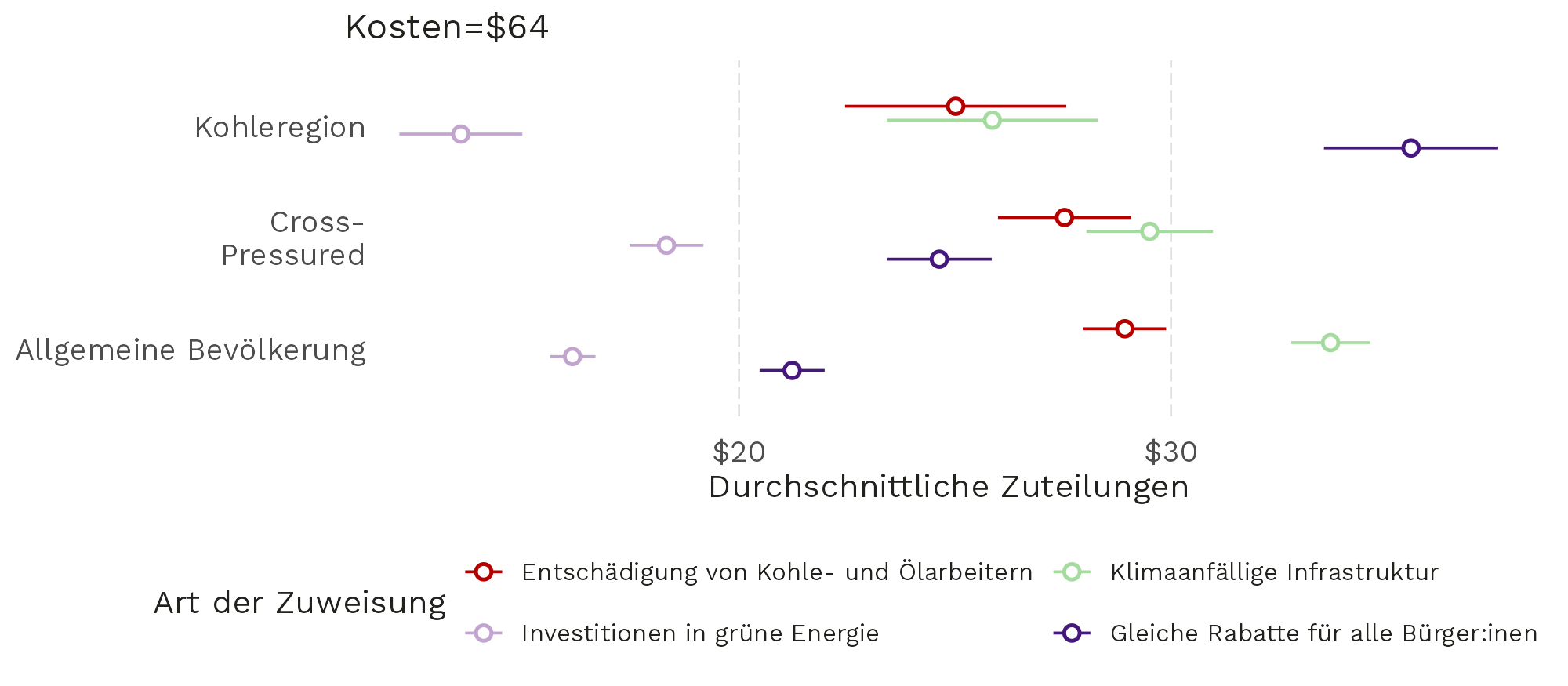

(4) Adressieren der durch die doppelte Betroffenheit von Klimawandel- und Politik induzierten ‘cross pressures’. Auch weil der Klimawandel immer schneller voranschreitet, muss das Ausmass, in dem Menschen Klimaschäden ausgesetzt sind, beim Design von Kompensationspaketen berücksichtigt werden. Dementsprechend lässt sich zwischen vier Gruppen unterscheiden: diejenigen, die weder von der Klimapolitik noch von den Schäden negativ betroffen sind; diejenigen, die entweder von der Politik oder von den Schäden betroffen sind; und diejenigen, die von beidem negativ betroffen werden (z. B. Kohleregionen mit einem hohen Aufkommen an Naturkatastrophen). Gaikwad, Genovese und Tingley (2022) zeigen, dass die Präferenzen der ersten drei Gruppen direkt von der jeweiligen Risikoquelle abhängen (Klimapolitik vs. Klimaschäden vs. kein Risiko), während die vierte Gruppe doppelt bedroht ist und sich mit zwei entgegengesetzten Faktoren konfrontiert sieht: Die für sie anfallenden Kosten der Klimapolitik tragen zu einer ablehnenden Haltung bei, während die Bedrohung durch Klimaschäden das Gegenteil impliziert (siehe Abbildung 2).

Für politische Entscheidungsträger:innen bedeutet dies, dass sie die Prävalenz von Personen, die mit diesen cross pressures konfrontiert sind, in ihrem Kontext bewerten und Kompensationsmechanismen entwickeln müssen, die sowohl die klimapolitischen als auch ökologische Risiken berücksichtigen.

Abbildung 1: Präferenzen für Kompensation auf kommunaler Ebene, anstatt der Haushaltsebene

Abbildung: Alix d’Agostino, DeFacto · Datenquelle: Gaikwad, Genovese, and Tingley (2022)

Anmerkung: Aus Gaikwad, Genovese und Tingley (2022) entnommen. Die Ergebnisse basieren auf drei unterschiedlich geografisch verteilten Umfragen in den USA und eines Umfrageitems, in dem abgefragt wurde, ob Kompensation für eine bestimmte Klimapolitik in Form eines Transfers an die Kommune („community“) getätigt werden sollte – oder an einzelne Haushalte. Die Balken geben den Prozentsatz der Befragten an, die einen Transfer an die eigene Kommune bevorzugen. Die Abbildung zeigt, dass in den am stärksten betroffenen US-Kommunen (die im „coal country“ liegen und Gemeinden, die sowohl von der Kohleproduktion wirtschaftlich abhängen als auch stark vom Klimawandel betroffen sind) eine grosse Anzahl von Menschen Kompensationszahlungen auf kommunaler Ebene bevorzugt.

Die administrative Machbarkeit von Kompensationsmassnahmen

Das zweite Kriterium bezieht sich auf die administrative Machbarkeit von Kompensationsmassnahmen; sie können nur dann politisch wirksam sein, wenn sie praktikabel sind. Das wiederum setzt voraus, dass diese Massnahmen zu den bestehenden Rechts- und Verwaltungsstrukturen passen, indem sie beispielsweise über Verwaltungsstrukturen mit Zuständigkeit für die betreffenden Gemeinden oder Regionen implementiert werden (Bayer und Genovese 2024). Entscheidend ist auch, dass qualitativ hochwertige Daten zur Verfügung stehen, die es den politischen Entscheidungsträgern:innen ermöglichen, die Verteilungsauswirkungen von Schocks und Interventionen in Echtzeit zu bewerten. Fetzer et al. (2024) zeigen am Beispiel der deutschen und britischen Reaktionen auf den durch die russische Invasion gezeitigten Energiepreisschock von 2022, welche Wohlfahrtskosten ein Mangel an solchen Informationskapazitäten verursacht.

Abbildung 2: Bevorzugte Ziele der Kompensation in den verschiedenen Regionen

Abbildung: Alix d’Agostino, DeFacto · Datenquelle: Gaikwad, Genovese, and Tingley (2022)

Anmerkung: Aus Gaikwad, Genovese und Tingley (2022) entnommen. Die Ergebnisse basieren auf drei geografisch unterschiedlich verteilten Umfragen in den USA auf der Grundlage einer Allokationsübung, bei der die Befragten gebeten wurden, die bevorzugte Aufteilung eines Geldtopfs über vier Kompensationsmöglichkeiten anzugeben (die Kosten der Politik wurden hier auf 64 Dollar festgelegt). Die cross-pressured Wähler:innen weisen die höchste Unterstützung für Anpassungsinvestitionen auf.

Die Sichtbarkeit von Kompensationsmassnahmen

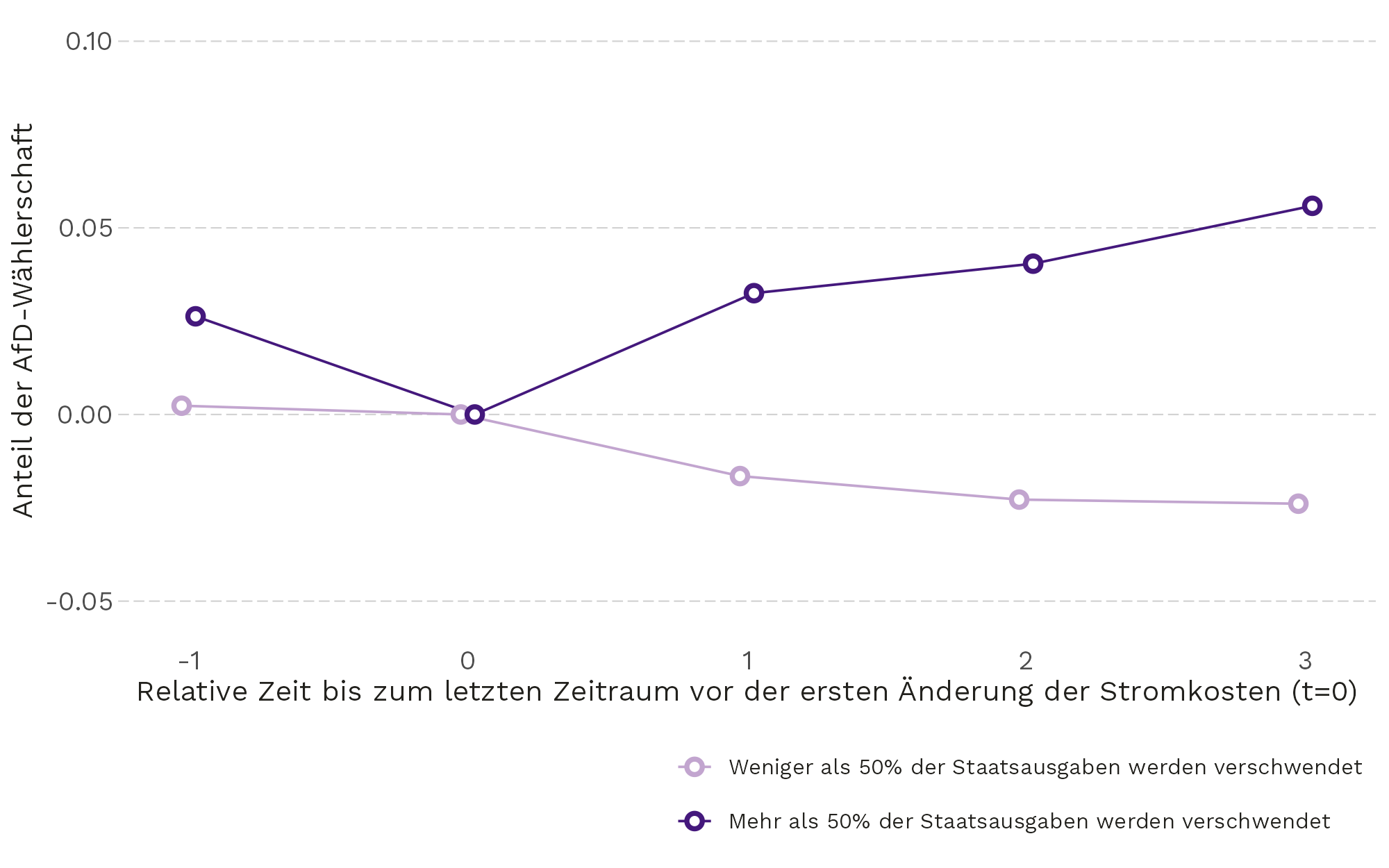

Das dritte Kriterium – die Sichtbarkeit – setzt voraus, dass die Menschen wissen, dass sie entschädigt werden oder wurden bzw. dass sie Anspruch auf Entschädigung haben. Es ist üblich, dass Menschen, die staatlich finanzierte Kompensation erhalten, nicht wissen, dass der Staat ihnen hilft. Darüber hinaus ist die geringe Inanspruchnahme von Entschädigungsmassnahmen ein wichtiger Topos in anderen Forschungsbereichen, wie z. B. in der Literatur zur Handelspolitik. Konc et al. (2024) nutzen die Besonderheiten des deutschen Strommarktes – die dazu führen, dass der genaue Zeitpunkt, zu dem Haushalte ihre Energierechnungen erhalten, so gut wie zufällig ist –, um die Auswirkungen des Energiepreisschocks von 2022 in Deutschland unter anderem auf die Unterstützung für die rechts-populistische (und in Teilen gesichert rechtsextreme) Partei AfD zu ermitteln. Konc et al. (2024) zeigen, dass mehr als sechzig Prozent der Haushalte, die aufgrund ihrer Charakteristika Kompensationszahlungen von der Bundesregierung erhalten hatte, sich darüber nicht bewusst waren.

Die Glaubwürdigkeit der Kompensationsmassnahmen

Das vierte Kriterium – die Glaubwürdigkeit der Entschädigung – verweist auf die Wichtigkeit, dass die Verlierer:innen der Regierung ihr Versprechen glaubwürdig vermitteln, dass die Kompensationszahlungen nicht nur heute, sondern auch in Zukunft geleistet werden. Ex ante (vor der Umsetzung einer Politik) ist es für Regierungen fast immer optimal, den Verlierer:innen Kompensation zu versprechen. Ex post haben die Regierungen jedoch manchmal einen Anreiz, dieses Versprechen zu brechen, weil sie dadurch beispielsweise ihren fiskalischen Spielraum erhöhen können. Wenn die Verlierer:innen diese Divergenz der Ex-ante und Ex-post-Anreize antizipieren, ist das Kompensationsversprechen nicht glaubwürdig und kann die Sorgen der Verlierer:innen nicht zerstreuen. Um glaubwürdig zu sein, müssen Regierungen in der Lage und willens sein, Kompensationsmechanismen so zu designen, dass die Verminderung oder gar Abschaffung dieser mit hohen politischen Kosten verbunden ist.

Wenn die Regierungsverantwortung allerdings zwischen ideologisch unterschiedlichen Parteien wechselt oder unerwartete Krisen den fiskalischen Spielraum einengen, können Regierungen durchaus einen Anreiz haben, zuvor versprochene Kompensationen zu kürzen oder ganz abzuschaffen. Das mit der Kompensation verbundene Problem der glaubwürdigen Selbstbindung ist, wie bereits erwähnt, für die Klimapolitik besonders wichtig, da ihre Kosten über einen langen Zeitraum anfallen, wie bei long-term policy investments üblich. Bedenken hinsichtlich der Glaubwürdigkeit können die Wirksamkeit von Klimakompensationen hinsichtlich ihres Potenzials, einen Backlash zu vermeiden, untergraben (Gazmararian und Tingley 2023). Wie in Abbildung 3 dargestellt, kommen Konc et al. (2024) zum Schluss, dass der Energiepreisschock in Deutschland im Jahr 2022 – trotz Kompensationsmechanismus – zu einem Anstieg der Unterstützung für die AfD unter jenen Haushalten führte, die glaubten, dass die Regierung mehr als die Hälfte ihrer Steuereinnahmen verschwendet.

Die allgemeinere Lehre, die wir aus Abbildung 3 und den von Toenshoff (2024) zusammengefassten Forschungsergebnissen ziehen können, ist, dass die politische Wirksamkeit von Kompensationspaketen – also ihre Backlash-vermindernde Wirkung – sinkt, je geringer das Vertrauen der Verlierer:innen in die Politik ist. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn geringes Vertrauen dazu führt, dass Kompensationsversprechen oder -mechanismen ignoriert werden.

Abbildung 3: Veränderung der Unterstützung für die AfD nach Einschätzung bezüglich der Ver-schwendung von Steuereinnahmen

Abbildung: Alix d’Agostino, DeFacto · Datenquelle: Konc et al. (2024)

Anmerkung: Aus Konc et al. (2024) entnommen. Die Interpretation des Koezffizientplots ist, dass eine Verdoppelung der Stromkosten zu einem Anstieg der AfD-Unterstützung um fünf Prozentpunkte bei denjenigen führt, die glauben, dass die Regierung mehr als die Hälfte ihrer Steuereinnahmen verschwendet.

Zusammenfassend lässt sich aus der empirischen Literatur ableiten, dass Klimakompensation vor allem dann das Potenzial hat, eine gegen ambitionierte(re) Klimapolitik gerichtete Gegenbewegung zu verhindern, wenn sie umfassend, administrativ machbar, sichtbar, und glaubwürdig ist. Korporatistische Strukturen und im weiteren Sinne Verhandlungen zwischen Regierungen und Klimaverlierer:innen können dabei helfen, diese Erfolgsbedingungen zu realisieren. Allerdings ist der Erfolg von Kompensation auch dann kein Selbstläufer, wenn Kompensationsmassnahmen von denjenigen entwickelt werden, die über ein grosses Mass an kontextspezifischem Wissen verfügen. Für progressive politische Akteur:innen sind unserer Meinung nach zwei Herausforderungen und die damit verbundenen Zielkonflikte besonders wichtig: die Gestaltung demokratischer Prozesse für Kompensation und die Gewährleistung ihrer wirtschaftlichen Nachhaltigkeit.

Zwei grosse Herausforderungen für die Klimakompensation

Demokratische Verhandlungsprozesse – insbesondere, wenn sie darauf abzielen, allen von der Klimapolitik Betroffenen bzw. deren Repräsentant:innen eine Stimme zu geben – sind zeitaufwändig und graduell. Das Maximieren der Inklusivität dieser Prozess erschwert die Entscheidungsfindung, was verhindern kann, dass Betroffene möglichst rasch entschädigt werden – eine Problematik, die gerade im Zuge von Krisen virulent wird. Eine geringere Inklusivität kann jedoch die Wirksamkeit der Entschädigung beeinträchtigen, wenn sie beispielsweise nicht umfassend genug ist. Der Zielkonflikt zwischen Inklusivität und Schnelligkeit der Entscheidungsfindung zeigt sich auch, wenn es um die Einbeziehung technokratischer Akteur:innen geht. Ihr Fachwissen ist oft entscheidend für die Gestaltung effizienter und praktikabler Entschädigungen. Selbst dann, wenn die Verwaltungskapazität in einem Land hoch ist und die Umsetzung kein Problem darstellt, können Technokrat:innen wichtige Quellen von Ungleichheiten oder Risiken übersehen, wie z.B. nicht-materielle, statusbezogener Verluste oder relative Ungleichheiten. Das Schaffen neuer Verfahren oder Institutionen, die das Aushandeln von Kompromissen mit den Klimaverlierer:innen ermöglichen und erleichtern, ist für progressive politische Kräfte besonders wichtig, da andere intermediäre Institutionen an Bedeutung verloren haben – also Institutionen wie Gewerkschaften, die Parteien mit breiteren Teilen der Gesellschaft verbinden.

Die Sicherung der wirtschaftlichen Nachhaltigkeit von Klimakompensation und damit ihrer Glaubwürdigkeit ist eine ebenso grosse, wenn nicht noch grössere, Herausforderung. Viele industrialisierte Demokratien sind mit dem Problem eines schrumpfenden fiskalischen Spielraums konfrontiert, was sowohl auf kurzfristige Entwicklungen wie steigende Zinsen und Klimaschäden, als auch auf längerfristige Veränderungen wie die Alterung der Gesellschaft zurückzuführen ist. Die damit verbundenen haushaltpolitischen Herausforderungen wiegen gerade für politisch progressive Kräfte schwer, da diese die Notwendigkeit erheblicher öffentlicher Investitionen – vor allem infolge der Austeritätspolitik der 2010er Jahre – betonen.

Diese Herausforderungen können schnell zu politisch diffizilen Dilemmata führen, wenn die Haushaltsmittel nicht ausreichen, um sowohl Unternehmen als Einzelpersonen/Haushalte zu entschädigen und deshalb eine Priorisierung vorgenommen werden muss. Während erhöhte Staatsverschuldung (kurzfristig) möglicherweise einige dieser Zielkonflikte abmildern kann, ist die Einbettung der Klimakompensation in das breitere Steuersystem für ihre langfristige Glaubwürdigkeit entscheidend. Es ist in der Tat unklar, wie dauerhaft Kompensationsprogramme sein sollten und wie viele Generationen die Kosten der Kompensation tragen sollten, damit die Klimapolitik erfolgreich ist. Das Implementieren von Kompensationsmassnahmen ohne Verfallsklauseln (sunset clauses) könnte die intergenerationelle Budgetbeschränkung verschärfen und den fiskalischen Spielraum künftiger Generationen verringern. Der Spagat zwischen gerechter Klimapolitik, Generationengerechtigkeit und politischer Durchsetzbarkeit wird eine grosse Herausforderung für progressive politische Akteure sein.

Fazit

In diesem Beitrag haben wird die politische Logik der Klimakompensation erörtert und aufgezeigt, weshalb dadurch die politische Machbarkeit einer gerechten und ambitionierten Klimapolitik erhöht werden kann, wobei dem keinesfalls unweigerlich so ist. Die empirischen Befunde der politikwissenschaftlichen Literatur, so unser Kernargument, verweisen darauf, dass Klimakompensation dann die Wahrscheinlichkeit des Aufweichens oder der Abschaffung klimapolitischer Masssnahmen vermindern kann, wenn sie umfassend, administrativ machbar, sichtbar, und glaubwürdig ist.

Wir möchten betonen, dass es zwar möglich ist, diese Kriterien zu erfüllen, aber alles andere als einfach. Erhebliches politisches Geschick ist vonnöten. Für progressive Kräfte sind mit einer Klimakompensationsstrategie erheblich Zielkonflikte verbunden. Dazu zählen budgetäre Beschränkungen, die zur Priorisierung von Einzelpersonen oder Unternehmen bei der Kompensation zwingen können, oder die Tatsache, dass inklusive demokratische Aushandlungsprozesse zwar die Gestaltung umfassender Kompensationspakete fördern, aber Regierungen eventuell auch daran hindern, schnell auf Krisen zu reagieren. Diesen Zielkonflikte müssen sich die progressiven Kräfte stellen, wenn sie die politische Wirksamkeit von Klimakompensation maximieren wollen.

Quellen:

- Gaikwad, Nikhar, Federica Genovese, and Dustin Tingley. 2022. ‘Creating Climate Coalitions: Mass Preferences for Compensating Vulnerability in the World’s Two Largest Democracies’. American Political Science Review 116(4): 1165–83. doi:10.1017/S0003055422000223.

- Konc, Théo, Jacob Edenhofer, and Jan Christoph Steckel. 2024. ‘Climate Policy in Hard Times: Why Making Compensation Work Is Key for Preventing Backlash, but Much Harder than Economists Usually Acknowledge’. Eco 11(Forthcoming). http://www.rivistaeco.com/en/2024/12/10/germanys-energy-crisis-has-benefited-right-wing-populists/ (January 10, 2025)

Referenzen:

- Bayer, Patrick, and Federica Genovese. 2024. ‘Climate Policy Costs, Regional Politics and Backlash against International Cooperation’. https://osf.io/5k8wy/ (June 6, 2024).

- Bolet, Diane, Fergus Green, and Mikel González-Eguino. 2023. ‘How to Get Coal Country to Vote for Climate Policy: The Effect of a “Just Transition Agreement” on Spanish Election Results’. American Political Science Review: 1–16. doi:10.1017/S0003055423001235.

- Fetzer, Thiemo, Callum Shaw, and Jacob Edenhofer. 2024. ‘Informational Boundaries of the State’. CESifo Working Paper Series. https://ideas.repec.org//p/ces/ceswps/_10901.html (June 12, 2024).

- Gaikwad, Nikhar, Federica Genovese, and Dustin Tingley. 2022. ‘Creating Climate Coalitions: Mass Preferences for Compensating Vulnerability in the World’s Two Largest Democracies’. American Political Science Review 116(4): 1165–83. doi:10.1017/S0003055422000223.

- Gazmararian, Alexander F., and Dustin Tingley. 2023. Uncertain Futures: How to Unlock the Climate Impasse. Cambridge: Cambridge University Press.

- Genovese, Federica. 2019. ‘Sectors, Pollution, and Trade: How Industrial Interests Shape Domestic Positions on Global Climate Agreements’. International Studies Quarterly 63(4): 819–36. doi:10.1093/isq/sqz062.

- Genovese, Federica, and Endre Tvinnereim. 2019. ‘Who Opposes Climate Regulation? Business Preferences for the European Emission Trading Scheme’. The Review of International Organizations 14(3): 511–42. doi:10.1007/s11558-018-9318-3.

- Jacobs, Alan M. 2011. Governing for the Long Term: Democracy and the Politics of Investment. Cambridge University Press.

- Konc, Théo, Jacob Edenhofer, and Jan Christoph Steckel. 2024. ‘Climate Policy in Hard Times: Why Making Compensation Work Is Key for Preventing Backlash, but Much Harder than Economists Usually Acknowledge’. Eco 11(Forthcoming). http://www.rivistaeco.com/en/2024/12/10/germanys-energy-crisis-has-benefited-right-wing-populists/ (January 10, 2025)

- Mildenberger, Matto, Erick Lachapelle, Kathryn Harrison, and Isabelle Stadelmann-Steffen. 2022. ‘Limited Impacts of Carbon Tax Rebate Programmes on Public Support for Carbon Pricing’. Nature Climate Change 12(2): 141–47. doi:10.1038/s41558-021-01268-3.

- Missbach, Leonard, and Jan Christoph Steckel. 2024. Distributional Impacts of Climate Policy and Effective Compensation: Evidence from 88 Countries. Kiel, Hamburg: ZBW – Leibniz Information Centre for Economics. Working Paper. https://tinyurl.com/49t3p594 (June 6, 2024).

- Anmerkung: Dieser Artikel wurde von Raed Hartmann, DeFacto, bearbeitet.