Seit Mitte der 2010er Jahre ist die Mobilisierung um die Klimakrise in der Protestlandschaft vieler Demokratien zu einer dominierenden Kraft geworden. Die Taktiken reichen von Schulstreiks und Grossdemonstrationen bis hin zu konfrontativen Aktionen wie Strassenblockaden und öffentlich dokumentierten Angriffe auf Kunstwerke. Diese verschiedenen Formen des Klimaprotests werden kontrovers diskutiert und es gibt starke Bedenken, dass konfrontative Taktiken Gegenreaktionen hervorrufen und die progressive Klimaagenda gefährden.

Wir prüfen diese Bedenken anhand sozialwissenschaftlicher Evidenz. Der Kern dieses Berichts untersucht, ob konfrontative Taktiken tatsächlich den Zielen der Klimabewegung schaden. Die Ergebnisse eines Umfrageexperiments in Deutschland (2022–2023) zeigen, dass die Unterstützung für Klimapolitiken unabhängig von den Protesttaktiken stabil bleibt, auch wenn konfrontative Proteste weniger Zuspruch finden als Grossdemonstrationen.

Zwei Mythen über die Macht der Klimaproteste

Seit den 1970er Jahren hat die Umwelt- und Klimamobilisierung in etablierten westlichen Demokratien Zyklen von Aktivismus und Rückgang durchlaufen. Diese Bewegungen entstanden im Zusammenhang mit der Atomenergiepolitik, Umweltkatastrophen, unzureichenden Klimagipfeln und dem Mangel an Fortschritten beim Übergang zu einer Wirtschaft ohne fossile Brennstoffe. Eine verbreitete Fehleinschätzung ist, dass Massenmobilisierungen, wie beispielsweise die Klimaproteste 2019 in vielen Orten Europas, keine positiven politischen oder gesellschaftlichen Ergebnisse hervorbringen. So argumentieren Kritiker:innen, dass westliche Demokratien ihre CO2-Reduktionsziele trotz Bewegungen wie Fridays for Future weiterhin nicht erreichen, die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen bestehen bleibt und die Grüne Parteien Schwierigkeiten haben, politische Macht zu gewinnen und zu halten.

Aber ist diese Annahme wirklich gerechtfertigt? Im Jahr 2021 entschied das deutsche Bundesverfassungsgericht, dass die Regierung ihre Klimaschutzmassnahmen neu aufsetzen muss, um das Klima für künftige Generationen zu schützen. Dieses wegweisende Urteil sowie weitere Beispiele einer Neuausrichtung von Klimaschutzmassnahmen werfen zu Recht die Frage auf, ob die massiven Mobilisierungen von 2019 hierbei eine Rolle gespielt haben.

Eine zweite Fehleinschätzung betrifft die Annahme, dass Klimaproteste kontraproduktiv für den Klimaschutz sind. Stimmen die Behauptungen, dass radikalen Aktionen wie diejenigen von Extinction Rebellion, Just Stop Oil, Letzte Generation oder The Earth Uprisings Collective, eine Gegenreaktion hervorrufen, die öffentliche Unterstützung für Klimamassnahmen reduzieren und Fortschritte behindern? In Deutschland stand Letzte Generation unter intensiver Kritik; Politiker:innen und Medien bezeichneten sie als kriminelle Organisation und forderten ein strengeres gesetzliches Vorgehen gegen die Bewegung. Doch auch diese Annahme verdient eine genauere Betrachtung. Unserer Meinung nach ist es entscheidend, zwischen der Akzeptanz spezifischer Protestformen und Bewegungen und der Zustimmung zu konkreten politischen Forderungen, also den Zielen der Bewegung, zu unterscheiden. Nicht alle Protestbewegungen streben danach, von der breiten Öffentlichkeit geschätzt zu werden. Stattdessen zielen Protestbewegungen oft darauf ab, die öffentliche Ordnung zu stören Sollte die Ablehnung der Handlungen einer Gruppe in diesen Fällen zu einer geringeren Unterstützung für spezifische politische Forderungen führen?

Die politischen Auswirkungen von Klimaprotesten

Protestmobilisierungen beeinflussen politische Entscheidungsprozesse in der Regel eher durch verschiedene indirekte Kanäle, anstatt direkt über den Gesetzgebungsprozess. Die Protestforschung identifiziert vier Kanäle, durch die Protest die Politik beeinflusst:

- Beeinflussung der Medienberichterstattung (über die Themen der Proteste)

- Prägung der öffentlichen Meinung und des Wählerverhaltens

- Beeinflussung des Verhaltens von Politiker:innen

- Förderung oder Behinderung der Bemühungen anderer Protestgruppen und sozialer Bewegungen

Soziale Bewegungen wurden intensiv erforscht. Dieser Abschnitt konzentriert sich auf zwei Kanäle, die am direktesten mit der politischen Agenda verbunden sind: die Auswirkungen von Protesten auf die öffentliche Meinung und das Verhalten von Politikern.

Umfangreiche politikwissenschaftliche und soziologische Studien zeigen, dass vor allem gewaltfreie Proteste die öffentliche Meinung positiv beeinflussen. So belegen Beispiele aus der US-Bürgerrechtsbewegung, dass gewaltfreie Proteste zu progressiveren Einstellungen und erhöhter Unterstützung für die Demokratische Partei führten (Wasow 2020). Gewaltfreie Proteste können als Mittel zur Legitimierung von Ideologien, zur Aufdeckung von Illegitimität und Instabilität sowie zur Bereitstellung einer alternativen Vision für die Gesellschaft dienen (Thomas & Louis, 2014; Wouters, 2019). Mit anderen Worten: Wenn Bürger:innen Protesten ausgesetzt sind, können sie ihre Normen und Einstellungen im Einklang mit den Forderungen der Protestierenden neu denken.

Vor allem lokale Proteste zeigen den gewählten Amtsträger:innen die Präferenzen der Wähler:innen. Proteste, die ressourcenintensiv sind oder von Repression bedroht werden, sind besonders starke Signale für die Relevanz eines Themas, insbesondere für marginalisierte Gruppen wie ethnische Minderheiten (Gause 2022). Allerdings sind Proteste allein oft nicht ausreichend; ihr Einfluss auf die öffentliche Meinung ist entscheidend, um das Verhalten von Entscheidungsträgern zu beeinflussen (Bernardi et al., 2021).

Klimaproteste beeinflussen die öffentliche Meinung

Auch für die Klimamobilisierung bestätigen aktuelle Untersuchungen, dass Klimaproteste die öffentliche Meinung beeinflussen. So zeigen Brehm und Gruhl (2024), dass die Öffentlichkeit nach grossen Klimamobilisierungen in Sachen Klima besorgter ist und dem Klimaschutz mehr Aufmerksamkeit schenkt. Valentim (2023) konnte zeigen, dass in den Wahlkreisen in Deutschland, in denen Fridays-for-Future-Proteste stattfanden, die Grünen ihren Wähleranteil um 2,3 Prozentpunkte steigern konnten im Vergleich zu Regionen ohne Klimaproteste. Dieser Effekt war in Regionen mit wiederholten Mobilisierungen sogar noch stärker. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass Klimaproteste die öffentliche Meinung verändern und die Wahlunterstützung für Umweltparteien erhöhen können.

Neben der Beeinflussung der öffentlichen Meinung hat die Klimamobilisierung aber auch eine direkte Wirkung auf die politischen Eliten. Barrie et al. (2024) fanden beispielsweise heraus, dass Fridays-for-Future-Proteste im Vereinigten Königreich zwischen 2017 und 2019 die Online-Kommunikation von Politiker:innen beeinflussten. Ähnlich zeigt Schürmann (2024), dass lokale Fridays for Future-Proteste die Klimaagenda von Abgeordneten des Deutschen Bundestags in der Legislaturperiode 2017-2021 geprägt haben. Es bleibt aber die entscheidende Frage: Übersetzt sich dies in tatsächliche politische Veränderungen?

Ähnlich wie bei der heutigen Klimamobilisierung legen empirische Belege aus den USA (1960-1990) nahe, dass Umweltproteste pro-ökologische Gesetzgebung fördern können, jedoch unter zwei Bedingungen: (1) Der Protest ist überwiegend gewaltfrei, und (2) der Agendasetting-Effekt muss im Gesetzgebungsprozess früh gelingen, um später Unterstützung für das Anliegen der Bewegung zu sichern (Olzak & Soule, 2009). Daher ist es wichtig zu erkennen, dass Protest oft keine hinreichende Bedingung für politische Veränderungen ist, aber seine Wirkung verstärken kann, indem er das Problembewusstsein schärft und Politiker:innen über die Einstellungen der Wähler:innen informiert (Agnone, 2007).

Dabei ist die sequenzielle Logik in der Verbindung zwischen Protest und Politik entscheidend insbesondere durch Dynamiken der öffentlichen Meinung und des Agendasettings (Giugni, 2007; Bernardi et al., 2020; Olzak & Soule, 2009). Protest beeinflusst das Verhalten von Politiker:innen im politischen Entscheidungsprozess indirekt, wenn er es vermag, zunächst öffentliche Unterstützung zu gewinnen und die Medienagenda zu seinen Gunsten zu verschieben. Dies sind anspruchsvolle Bedingungen für soziale Bewegungen. Auch für Wissenschaftler:innen sind sie schwierig zu bewerten, was die Einschätzung der Effektivität von Protest komplex macht. Zudem existieren viele soziale Bewegungen über lange Zeit hinweg, womit ihre Wirkung nicht nur sequenziell, sondern auch langfristig sichtbar wird. Dennoch gibt es, wie bereits erwähnt, starke Belege für direkte Effekte der Klimamobilisierung auf die öffentliche Meinung und die Wahlmuster, die entscheidende Voraussetzungen für die Beeinflussung von Politik darstellen. Es wäre daher viel zu voreilig, die Wirksamkeit von Protesten als nichtig abzutun.

Radikale Klimaproteste schaden der Bewegung, aber nicht der Sache

In den letzten zehn Jahren hat Westeuropa den Aufstieg radikalerer Klimagruppen wie Just Stop Oil, Letzte Generation und The Earth Uprisings Collective erlebt, welche für konfrontative Protesttaktiken, darunter das Blockieren von Strassen durch Festkleben auf der Fahrbahn, Angriffe auf Kunstwerke oder die Störung von Veranstaltungen, bekannt sind. Es ist wichtig an dieser Stelle anzumerken, dass gewaltfreie konfrontative Aktionen als eine Form des radikalen Protests gelten, die sich von friedlichen Protestmärschen unterscheidet, aber auch klar von Protesten, die physische Gewalt gegen Personen beinhalten, abzugrenzen ist. Die radikalen Bewegungen traten erst 2019 und nach Phasen von friedlichen Massenprotesten der Klimabewegung wie Fridays For Future auf (Borbáth & Hutter, 2024).

Die konfrontativen Proteste haben eine intensive öffentliche und politische Debatte rund um die Frage ausgelöst, ob solche Aktionen das öffentliche Image der Klimabewegung schädigen und das übergeordnete Ziel des Klimaschutzes behindern. Angespornt von dieser weit verbreiteten Meinung und mit dem Ziel, zur Diskussion über die Auswirkungen konfrontativer Proteste beizutragen, haben wir ein sozialwissenschaftliches Experiment durchgeführt. Dieses untersucht, ob die öffentliche Unterstützung für Klimaschutzmassnahmen durch konfrontative Proteste tatsächlich leidet. Das Experiment wurde durch eine Umfragestudie unter deutschen Erwachsenen im Dezember 2022 und Dezember 2023 durchgeführt – einer Zeit, in der die Protestgruppe Letzte Generation besonders aktiv war.

Im Umfrageexperiment wurden die Teilnehmer zufällig einer Kontrollgruppe ohne Behandlung oder einem von drei verschiedenen Protestszenarien zugewiesen: (1) einer friedlichen Demonstration, (2) einem „Kunstangriff“ oder (3) einer Strassenblockade, bei der sich Aktivisten auf die Strasse klebten. Die letzten beiden Behandlungsszenarien sind Beispiele konfrontativer Protestformen. Ein Beispiel für ein Behandlungsszenario lautete: „Vor einigen Wochen klebten sich Aktivisten auf die Stadtautobahn in Berlin. Ein Mitglied der Bewegung betonte: ‚Die Bundesregierung muss den Klimawandel entschlossener bekämpfen.‘“ Nach der experimentellen Exposition berichteten die Befragten über ihre Wahrnehmungen des Protests in drei Dimensionen: Unterstützung, Sympathie und Legitimität. Zusätzlich wurden sie nach ihren Präferenzen für den Klimaschutz gefragt. Konkret fragten wir: „Inwieweit unterstützen Sie die Forderungen an die Bundesregierung, den Klimawandel entschlossener zu bekämpfen?“ Die zufällige Zuordnung der Protestszenarien ermöglicht es uns, kausale Aussagen aus den Ergebnissen abzuleiten, da soziodemografische und politische Merkmale der Befragten ähnlich zufällig auf die experimentelle Behandlungen verteilt wurden.

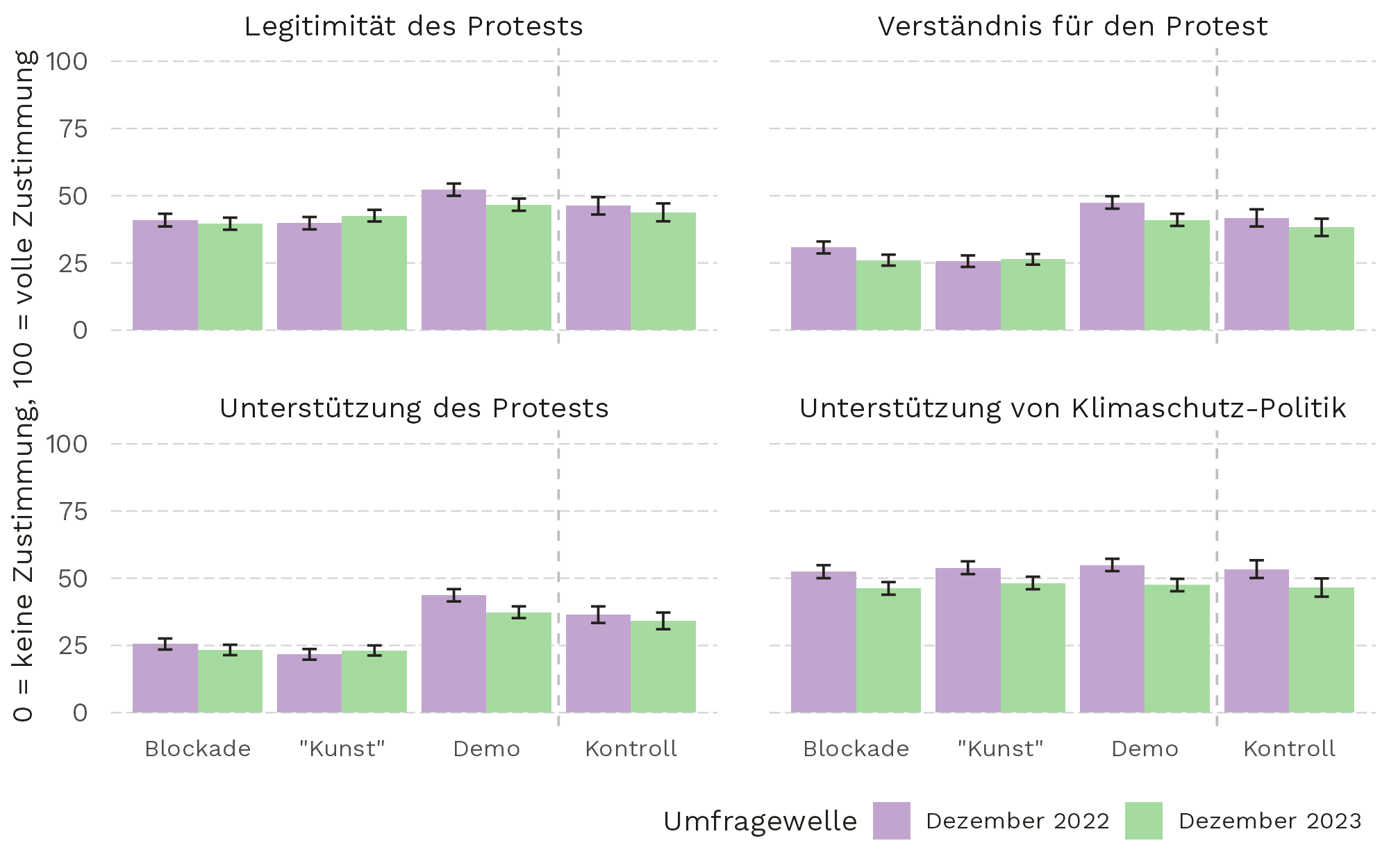

Abbildung 1. Die Auswirkungen von Protestformen auf die Unterstützung des Protests und der Klimaschutzpolitik

Abbildung: Alix d’Agostino, DeFacto · Datenquelle: ??

Hinweis: Die durchschnittliche Übereinstimmung über drei Wahrnehmungsdimensionen des Protests und der Unterstützung für Klimaschutzmassnahmen wird durch die Balken dargestellt; die Fehlerbalken zeigen die 0,95 Konfidenzintervalle des Mittelwerts. Absolute Unterschiede sind in statistischen Begriffen kausal ableitbar aufgrund der randomisierten Zuweisung der Behandlungsgruppen. Stichprobengrösse: Welle Dezember 2022 – N = 2.824; Welle Dezember 2023 – N = 2.936. Quelle: Saldivia Gonzatti, Hunger und Hutter 2023.

Unsere Ergebnisse, dargestellt in Abbildung 1, zeigen drei wichtige Erkenntnisse: (1) Konfrontative Protestformen wie „Kunstangriffe“ und Strassenblockaden werden in allen drei Dimensionen der Unterstützung im Vergleich zu friedlichen Demonstrationen negativ bewertet. Sie werden als weniger legitim angesehen und erhalten geringere Sympathiewerte und aktive Unterstützung. (2) Friedliche Demonstrationen erzeugen positive Effekte über alle drei Wahrnehmungsdimensionen des Protests hinweg, die sogar die Zustimmungswerte der Kontrollgruppe übertreffen, die keiner Protestform ausgesetzt war. Dies bestätigt die negative Auswirkung konfrontativer Proteste auf die Unterstützung der Bewegung im Vergleich zu friedlichen Demonstrationen. Friedliche Proteste verbessern insgesamt das Image der Klimabewegung, unabhängig davon, ob radikalere Aktionen stattfinden. (3) Unsere Ergebnisse zeigen keine Anzeichen, dass sich die negativen Auswirkungen radikaler Proteste auf die Unterstützung der Bewegung auch auf die Unterstützung progressiver Politikagenden an sich ausdehnen. Das untere Panel von Abbildung 1 verdeutlicht, dass die verschiedenen Protestszenarien keinen signifikanten Einfluss auf die politischen Präferenzen der deutschen Öffentlichkeit in unserer Umfrage haben. In der zweiten Welle der Umfrage (Dez 2023) analysierten wir auch die Präferenzen für spezifische und kostspielige Massnahmen wie den Austausch von Heizsystemen und die Einführung erneuerbarer Energien. Auch hier fanden wir keine Variationen in den Unterstützungsniveaus basierend auf der Art des Protests. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass trotz der in politischen Kommentaren geäusserten Bedenken radikale Protestformen die öffentliche Unterstützung für Klimaschutzpolitiken, zumindest auf kurze Sicht, nicht negativ beeinflussen.

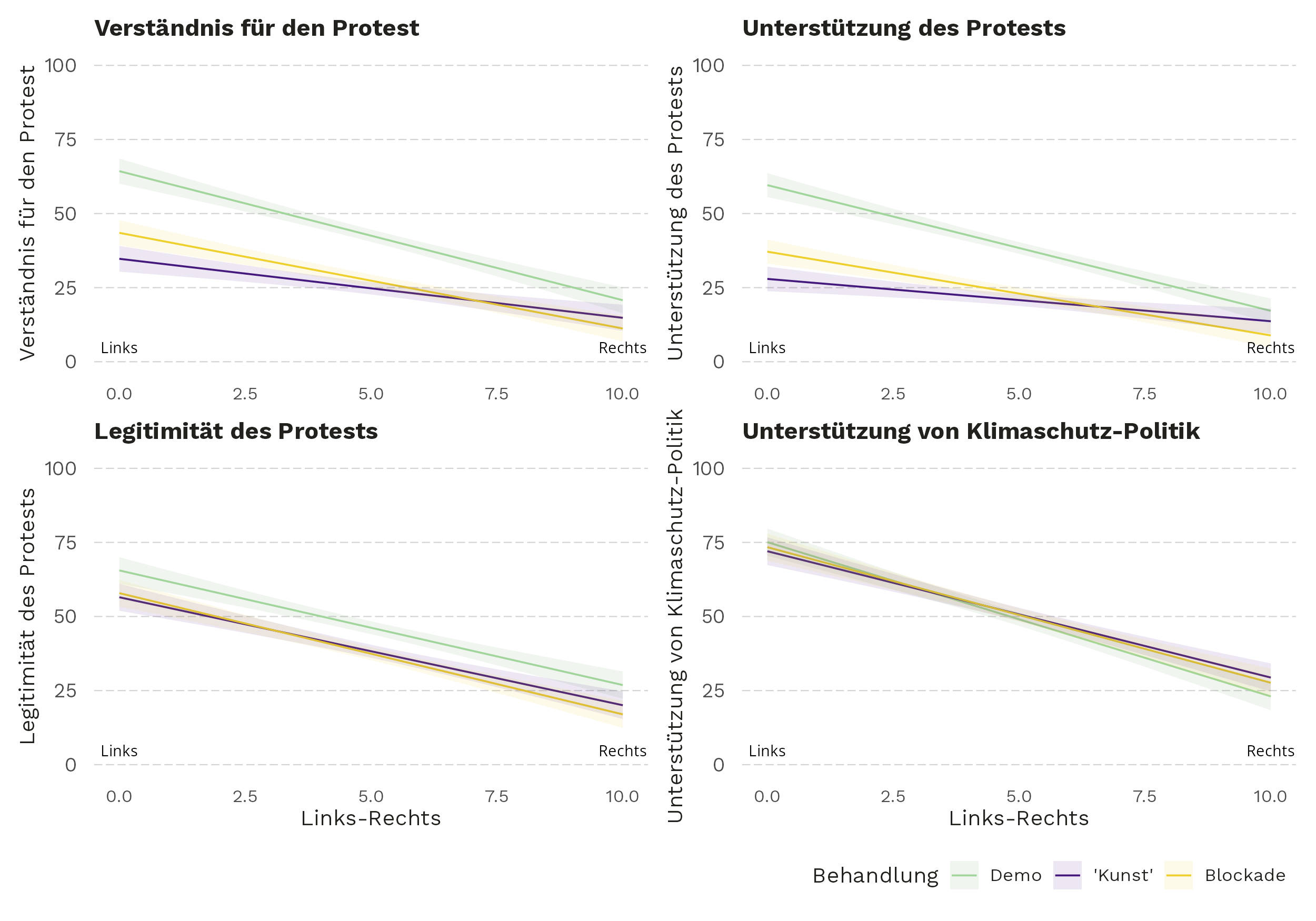

In Abbildung 2 analysieren wir die Protesteffekte in Abhängigkeit von der politischen Selbstzuordnung der Befragten. Hinsichtlich der drei Dimensionen der Unterstützung für die Bewegung ist offensichtlich, dass die negativen Auswirkungen konfrontativer Protestformen hauptsächlich von Befragten auf der politischen Linken und der politischen Mitte getragen werden. Im Gegensatz dazu zeigen die verschiedenen Protestformen keinen Einfluss auf die Zustimmung zur Bewegung unter rechtsgerichteten Individuen, obwohl diese insgesamt die niedrigsten Zustimmungswerte in absoluten Zahlen angeben. Mit anderen Worten, konfrontative Proteste schädigen das Image der Bewegung im Kreis potenziell progressiver Personen, haben jedoch keinen signifikanten Einfluss auf die bereits geringe Zustimmung von rechtsgerichteten Individuen. Zusätzlich zeigen die konfrontativen Protestformen, konsistent mit den zuvor berichteten Ergebnissen, keine Verringerung der Unterstützung für Klimaschutzpolitiken über das ideologische Spektrum hinweg.

Zusammenfassend lassen sich zwei zentrale Erkenntnisse in Bezug auf die Auswirkungen auf verschiedene ideologische Gruppen festhalten. Erstens zeigen rechtsgerichtete Individuen den stärksten Widerstand gegenüber der Klimabewegung und die geringste Unterstützung für Klimaschutzmassnahmen, unabhängig von der Art des Protests. Zweitens drücken linksstehende Personen ihre Ablehnung gegenüber konfrontativen Protesten im Vergleich zu friedlichen Demonstrationen stärker aus, was jedoch ihre Präferenzen für den Klimaschutz nicht verändert.

Die vorhergesagten Werte, die in den Interaktionslinien dargestellt sind, zeigen die unterschiedlichen Zustimmungsniveaus der drei Wahrnehmungsdimensionen des Protests und der Unterstützung für Klimaschutzmassnahmen in Abhängigkeit von den verschiedenen Ebenen der ideologischen Selbstzuordnung der Individuen (links-rechts); Konfidenzintervalle von 0,95. Die Kontrollbehandlungsgruppe wurde aus Gründen der Visualisierung ausgeschlossen. Die vorhergesagten Werte basieren auf Regressionsanalysen mit OLS-Spezifikation, die für die Umfragewelle kontrollieren und das Geschlecht, Alter sowie die Bildung der Individuen berücksichtigen.

Abbildung 2. Ideologisch heterogene Effekte von Protestformen auf die Unterstützung des Protests und von Klimaschutzmassnahmen

Abbildung: Alix d’Agostino, DeFacto · Datenquelle: ?

Unsere Umfrage-Experiment trägt zur breiteren Diskussion über die Auswirkungen radikaler Protesttaktiken auf die Unterstützung von Bewegungen und politischen Massnahmen bei. Ähnliche Ergebnisse wurden auch in anderen Kontexten erzielt. Zum Beispiel zeigt Budgen (2020) in seinem Umfrage-Experiment zu Klimaprotesten unter US-Befragten keine “Backfire”-Effekte. In einem anderen Kontext der progressiven Politik berichten Enos et al. (2019), dass gewalttätige Proteste einen positiven Effekt auf die lokale Unterstützung für liberale Rassenpolitiken nach den Los Angeles Riots von 1992 hatten. Neueren Datums ist eine Studie von Olzak (2024), die die Auswirkungen von gewalttätigen Black Lives Matter-Protesten in den USA untersucht hat, mit nuancierten Ergebnissen: Während gewalttätige Proteste die Absicht verringerten, für einen republikanischen Präsidentschaftskandidaten zu stimmen, hatten sie keinen Einfluss auf die Unterstützung für einen demokratischen Kandidaten. Ihre Panel-Studie zeigt jedoch auch, dass gewalttätige Proteste die Unterstützung für liberale Lösungen bei städtischen Unruhen verringern und somit „die Konvergenz zwischen den Einstellungen einer Person gegenüber einer Bewegung und ihrem Ziel untergraben“ können (S. 302).

Unsere Studie liefert neue Erkenntnisse über die unterschiedlichen Auswirkungen konfrontativer Protestformen auf die Unterstützung sowohl der Bewegung als auch ihrer Ziele in einem wachsenden und dynamischen Forschungsfeld. Unsere Ergebnisse erfassen insbesondere kurzfristige Effekte und berücksichtigen damit keine potenziellen kumulierten Auswirkungen über die Zeit. Dennoch stellt die empirische Evidenz weit verbreitete Fehleinschätzungen in der öffentlichen Debatte infrage, insbesondere die Annahme, dass konfrontative Klimamobilisierungen den Zielen der Bewegung unweigerlich schaden.

Diskussion und Implikationen

Die Klimamobilisierung in den vergangenen Jahrzehnten hat kontroverse Debatten über ihre Strategien und Wirksamkeit entfacht. In diesem Bericht fassen wir empirische Belege zu ihren Auswirkungen auf die öffentliche Meinung und das Verhalten politischer Eliten zusammen. Die Klimabewegung hat ein beträchtliches Potenzial gezeigt, die Öffentlichkeit zu beeinflussen und die Wählerpräferenzen in Richtung klimafreundlicherer Politiken zu verschieben. Gleichzeitig haben Klimaproteste die Fähigkeit bewiesen, die Themenagenda im Parlament zu gestalten und Einfluss auf die Aufmerksamkeit von Abgeordneten für Klimafragen während parlamentarischen Reden verteilen. Die Steigerung des öffentlichen und politischen Bewusstseins für Klimaschutz ist ein entscheidender Schritt, damit Klimamobilisierung letztlich den politischen Entscheidungsprozess beeinflussen kann, da die direkte Verbindung zwischen Protest und politischer Veränderung oft schwach ist. Dies legt nahe, dass Klimaproteste von einem positiven öffentlichen Image und strategischen Allianzen mit politischen Parteien und etablierten Akteuren profitieren, um eine progressive Agenda bereits in den frühen Phasen der Politikgestaltung voranzutreiben. Unsere Ergebnisse widerlegen damit die Meinung, dass Klimaproteste keinen positiven Einfluss auf Politik und politische Massnahmen haben.

Die Frage, ob das negative Image konfrontativer Klimamassnahmen die politischen Ziele der gesamten Bewegung schädigen, bleibt jedoch umstritten. Unsere experimentelle Studie zeigt, dass konfrontative Protestformen, wie etwa Strassenblockaden, tatsächlich einen negativen Eindruck bei der Öffentlichkeit hinterlassen. Individuen neigen dazu, weniger Unterstützung und Akzeptanz für solche Formen im Vergleich zu Massendemonstrationen auszudrücken. Dennoch liefert unsere Studien Belege für stabile Klimapolitikpräferenzen der Menschen, selbst wenn sie diesen unkonventionellen Protestformen ausgesetzt sind und diese ablehnen. Wichtig ist, dass diese Diskrepanz hauptsächlich bei progressiven Individuen zu beobachten ist. Konservative und rechtsgerichtete Individuen hingegen behalten eine einheitlich negative Sicht auf jede Art von Klimamobilisierung bei und zeigen insgesamt sehr geringe Unterstützung für Klimaschutz. Dies impliziert, dass unkonventionelle Protestformen zwar negativ wahrgenommen werden können, jedoch nicht zwangsläufig Verluste für die Klimaziele nach sich ziehen.

Diese Erkenntnis hat erhebliche Implikationen für progressive Bewegungen und politische Projekte und legt nahe, dass potenzielle Allianzen mit radikaleren Protestgruppen auch dann möglich sind, wenn ihre Strategien voneinander abweichen. Darüber hinaus legt die Evidenz nahe, dass es positive „radikale Flanke-Effekte“ von konfrontativen Protesten geben könnte. Dies bedeutet, dass gemässigte Protestakteure und -formen, wie etwa friedliche Demonstrationen, tatsächlich an Legitimität und Unterstützung gewinnen können, wenn konfrontative Proteste parallel dazu stattfinden. Vorsicht ist jedoch geboten, da Klimafragen in vielen fortgeschrittenen Demokratien zunehmend polarisierend wirken. Wir schliessen daher, dass der Effekt von Protest sich vor allem in einer Verstärkung bestehender Überzeugungen zeigt, was es eine Beeinflussung der öffentlichen Meinung und eine Verhaltensänderung von Eliten wiederum erschwert.

Basierend auf:

- Saldivia Gonzatti, Daniel, Hunger, Sophia & Hutter, Swen (2023). Environmental Protest Effects on Public Opinion: Experimental Evidence from Germany (Analysebericht). https://doi.org/10.31219/osf.io/5mb3u

- Hutter, Swen, Hunger, Sophia, Saldivia Gonzatti, Daniel & Schürmann, Lennart (2024). WZB ProtestMonitoring 1950-2023. WZB Berlin Social Science Center.

Referenzen:

- Agnone, J. (2007). Amplifying public opinion: The policy impact of the US environmental movement. Social Forces, 85(4), 1593-1620.

- Barrie, C., Fleming, T. G., & Rowan, S. S. (2024). Does Protest Influence Political Speech? Evidence from UK Climate Protest, 2017–2019. British Journal of Political Science, 54(2), 456-473.

- Bernardi, L., Bischof, D., & Wouters, R. (2021). The public, the protester, and the bill: do legislative agendas respond to public opinion signals? Journal of European Public Policy, 28(2), 289-310.

- Borbáth, E., & Hutter, S. (2024). Environmental protests in Europe. Journal of European Public Policy, 1-26.

- Brehm, J., & Gruhl, H. (2024). Increase in concerns about climate change following climate strikes and civil disobedience in Germany. Nature Communications, 15(1), 2916.

- Bugden, D. (2020). Does climate protest work? Partisanship, protest, and sentiment pools. Socius, 6, 2378023120925949.

- Enos, R. D., Kaufman, A. R., & Sands, M. L. (2019). Can violent protest change local policy support? Evidence from the aftermath of the 1992 Los Angeles riot. American Political Science Review, 113(4), 1012-1028.

- Gause, L. (2022). Costly protest and minority representation in the United States. PS: Political Science & Politics, 55(2), 279-281.

- Giugni, M. (2007). Useless protest? A time-series analysis of the policy outcomes of ecology, antinuclear, and peace movements in the United States, 1977-1995. Mobilization: An International Quarterly, 12(1), 53-77.

- Olzak, S., & Soule, S. A. (2009). Cross-cutting influences of environmental protest and legislation. Social forces, 88(1), 201-225.

- Olzak, S. (2024). The Consequences of Violent and Non-Violent Black Lives Matter Protest For Movement Support. Mobilization: An International Quarterly, 29(3), 287-307.

- Schürmann, L. (2024). The impact of local protests on political elite communication: evidence from Fridays for Future in Germany. Journal of Elections, Public Opinion and Parties, 34(3), 510-530.

- Thomas, E. And Louis, W. (2014). When will collective action be effective? Violent and non-violent protests differentially influence perceptions of legitimacy and efficacy among sympathizers. Personality and Social Psychology Bulletin 40(2):263–276.

- Valentim, A. (2023). Repeated Exposure and Protest Outcomes: How Fridays for Future Protests Influenced Voters. https://doi.org/10.31235/osf.io/m6dpg

- Wasow, O. (2020). Agenda seeding: How 1960s black protests moved elites, public opinion and voting. American Political Science Review, 114(3), 638-659.

- Wouters, R. (2019). The persuasive power of protest. How protest wins public support. Social Forces, 98(1), 403-426.

Bild: unsplash.com