Investissements publics dans la transition verte : Pourquoi les États privilégient-ils d’autres objectifs par rapport à la priorité verte ?

Elsa Clara Massoc

28th April 2025

Malgré les appels urgents à l’action climatique, y compris le Green Deal de l’Union européenne et les politiques industrielles nationales, l’investissement public dans la transition verte n’est pas à la hauteur de ce qui est attendu. Ce research brief révèle une disparité importante entre les objectifs déclarés des gouvernements et la priorité réelle accordée aux objectifs écologiques dans le cadre des investissements publics.

Alors que l’on reconnaît l’existence d’une défaillance majeure du marché, les universitaires et les décideurs·euses politiques s’accordent de plus en plus sur la nécessité d’une nouvelle réflexion qui soutienne un rôle fort de l’État dans la politique climatique (Aiginger & Rodrik, 2020 ; Mazzucato 2011). Cependant, malgré les appels urgents à « intensifier » les efforts pour parvenir au zéro émissions nettes d’ici 2050, le « Green Deal » de l’Union européenne (UE) et les plans nationaux de politique industrielle n’ont pas permis de réaliser les investissements nécessaires pour faciliter la transition verte. L’Institute for Climate Economics estime que le déficit d’investissement européen s’élevait à 403 milliards d’euros en 2022 (I4CE, 2024). Il est permis de penser que ce déficit résulte principalement d’une insuffisance de l’investissement public. Pourquoi l’investissement vert de l’État a-t-il pris du retard en Europe ?

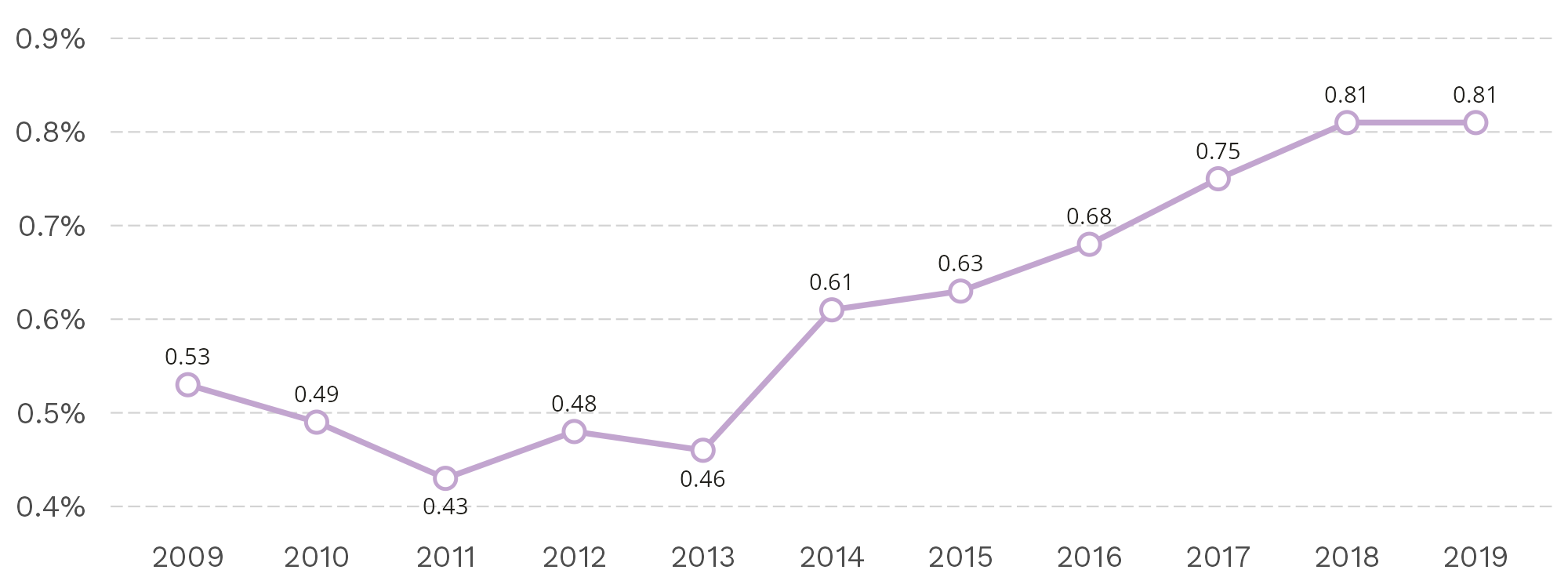

L’une des explications de ce déficit réside dans l’austérité budgétaire. Bien que les critères de Maastricht, spécifiant des valeurs de référence de 3 % du PIB pour le déficit public et de 60 % du PIB en matière de dette publique, aient été assouplis pendant la pandémie de COVID-19, ils ont été rétablis depuis. Nombreux sont ceux et celles qui craignent que les injonctions renouvelées à la discipline budgétaire ne sapent les efforts déployés pour réaliser la transition verte (Draghi, 2024). Toutefois, les règles de l’UE n’expliquent pas à elles seules l’absence d’investissements verts essentiels en Europe. En effet, les investissements publics européens ont en réalité augmenté de manière spectaculaire au cours des deux dernières décennies, y compris les nouveaux investissements discrétionnaires. La figure 1 illustre cette tendance, en montrant une augmentation constante des aides d’État autorisées par l’UE aux entreprises privées, une tendance qui a commencé bien avant la pandémie. Cette augmentation implique que le déficit d’investissements publics verts n’est pas uniquement imputable aux freins imposés aux dépenses, mais plutôt à la manière dont les gouvernements hiérarchisent les objectifs concurrents, tels que la défense, l’autonomie stratégique, la compétitivité nationale ou le soutien aux PME. Pour comprendre le déficit d’investissement vert, il faut aller au-delà de l’offre d’investissement public et examiner la manière avec laquelle les priorités d’investissement publics sont fixées.

Figure 1. Évolution des aides publiques dans l’UE (pourcentage du PIB)

Figure : Alix d’Agostino, DeFacto · Données : Eurostat

Répartition des investissements publics

Malgré l’importance cruciale de cette question, il n’existe pas d’étude complète examinant les schémas d’investissement public dans le cadre de diverses priorités en Europe. La littérature sur la finances verte, par exemple, se concentre exclusivement sur les investissements verts (Darwas et Wolff, 2021). Bien que ce corpus de travaux présente des propositions intéressantes pour accroître l’investissement vert, il n’analyse pas la manière dont les objectifs verts se situent par rapport à d’autres priorités. En outre, il néglige souvent le fait que, bien que la transition verte soit importante, les acteurs publics la considèrent comme une priorité parmi d’autres.

Des experts en commerce ont récemment commencé à compiler des bases de données sur les politiques industrielles des États, en se concentrant sur les priorités déclarées (Evenett et al., 2024). Leurs conclusions révèlent que l’atténuation des changements climatiques est devenue une cible importante des mesures de politique industrielle. Bien qu’il existe des variations régionales, cette recherche émergente montre que l’augmentation des initiatives axées sur l’écologie est modeste par rapport à d’autres priorités. La compétitivité stratégique reste, de loin, l’objectif primordial de l’investissement public. En outre, les données utilisées dans ces études, et les miennes, reposent sur des objectifs explicitement énoncés, sans tenir compte des stratégies de “greenwashing”. Par conséquent, ces travaux surestiment probablement la part de l’investissement public réellement consacrée à la transition verte.

Pour rendre compte de la part des investissements verts, ma recherche adopte une approche plus globale qui examine l’ensemble des canaux d’investissement à la disposition des États au sein d’une juridiction donnée. Cette approche inclut les fonds fournis aux juridictions nationales par l’UE par le biais de La facilité pour la reprise et la résilience (FRR), le patrimoine de l’État et les contrats publics, ainsi que l’ensemble des politiques fiscales possibles (Massoc, 2024). Ce faisant, j’adopte une évaluation plus approfondie de l’investissement public, allant au-delà des canaux qui retiennent généralement l’attention des médias et du public.

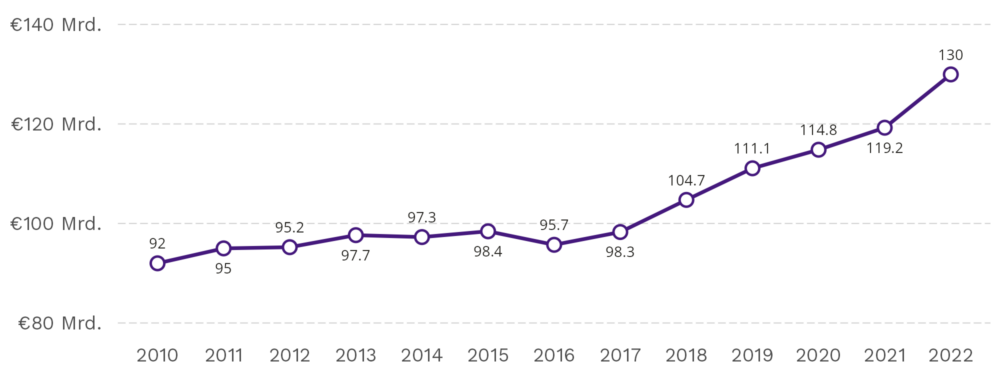

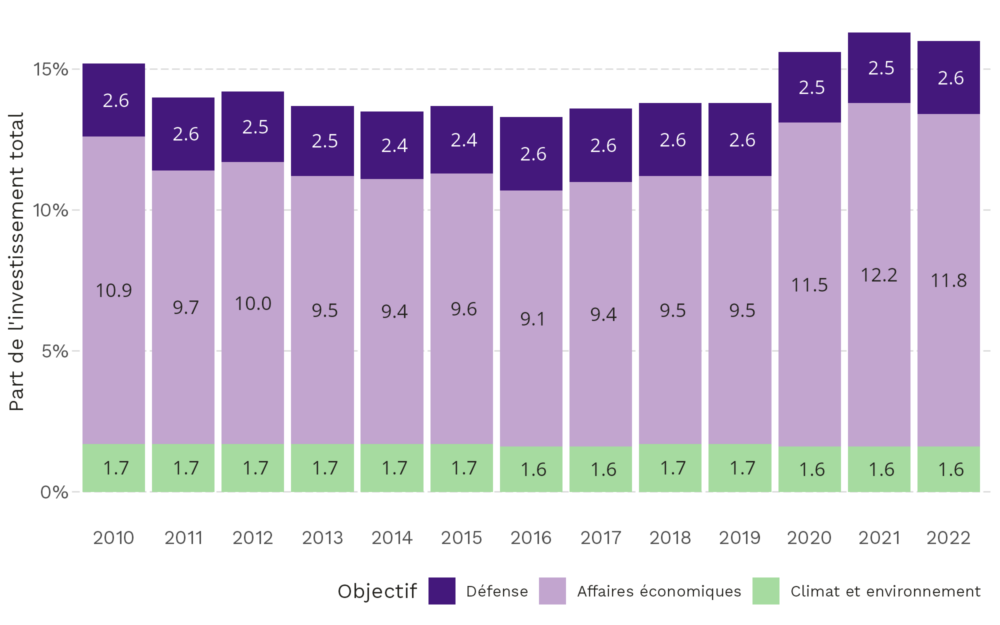

Mes conclusions révèlent que, malgré le discours public, les objectifs écologiques sont loin d’être une priorité absolue. La figure 2 montre que les dépenses publiques consacrées aux initiatives climatiques et environnementales, telles que mesurées par l’UE, semblent impressionnantes, avec une augmentation déclarée de plus de 40 %. Toutefois, la figure 3 montre que les investissements publics dans d’autres objectifs ont augmenté dans des proportions similaires, voire plus importantes. En effet, la part des investissements alloués à la compétitivité stratégique a augmenté plus rapidement que les objectifs écologiques. Par conséquent, même si les gouvernements se sont attaqués aux objectifs climatiques et environnementaux, il est clair qu’ils n’ont pas été traités comme une priorité absolue.

Figure 2. Investissements pour le climat et l’environnement dans l’UE

Figure : Alix d’Agostino, DeFacto · Données : Eurostat

Figure 3. Investissements pour d’autres objectifs dans l’UE

Figure : Alix d’Agostino, DeFacto · Données : Eurostat

Pourquoi d’autres objectifs d’investissement public l’emportent-ils souvent sur la priorité verte ?

Existing literature highlights that such lobbying is critical for shaping outcomes within specific policy areas (Guenther, 2024). However, a competing strand of research suggests that the high political salience of issues like the climate crisis can mitigate the effectiveness of lobbying strategies

employed by powerful firms (De Bruycker and Colli 2023).

La première explication qui vient à l’esprit concerne les partis politiques responsables des décisions d’investissement public. On s’attend généralement à ce que les partis de gauche et les partis verts augmentent la part des investissements publics dans des domaines tels que le climat et les initiatives environnementales, en leur donnant la priorité sur des objectifs tels que la compétitivité stratégique ou la défense. Toutefois, les données à ce sujet sont mitigées, suggérant que les partis progressistes ne modifient pas de manière significative les priorités d’investissement lorsqu’ils sont au pouvoir. Au contraire, leur impact semble être plus prononcé par le biais de cadres stratégiques que par des changements directs dans les schémas de dépenses publiques (Cerqua et al., 2024).

Une autre explication porte sur les efforts de lobbying des entreprises ou des secteurs qui ont tout à perdre d’une augmentation de la part des investissements verts, comme les entreprises de combustibles fossiles ou les industries fortement dépendantes d’une énergie à fortes émissions de carbone. La littérature existante souligne que ce lobbying est d’importance majeure pour déterminer les politiques propres à des domaines spécifiques (Guenther, 2024). Toutefois, un courant de recherche concurrent suggère que l’attention politique portées à des questions telles que la crise climatique peut atténuer l’efficacité des stratégies de lobbying employées par les entreprises puissantes (De Bruycker et Colli, 2023).

Mes recherches suggèrent que les tendances à long terme des priorités de l’État en matière d’investissement public sont profondément enracinées dans le mode de fonctionnement des institutions des démocraties occidentales. Elles montrent que les liens personnels et les connexions des décideurs·euses politiques avec les organisations économiques façonnent leurs valeurs, leurs intérêts matériels et, par conséquent, leurs préférences en matière d’allocation des investissements (Seabrooke et Stenström 2023).

Les résultats préliminaires font ressortir trois points essentiels :

- Bien qu’il existe des différences entre les pays, la majorité des élu·es et des bureaucrates en Europe entretiennent des liens étroits avec un ensemble restreint de secteurs, avec une prédominance de la finance et des industries traditionnelles.

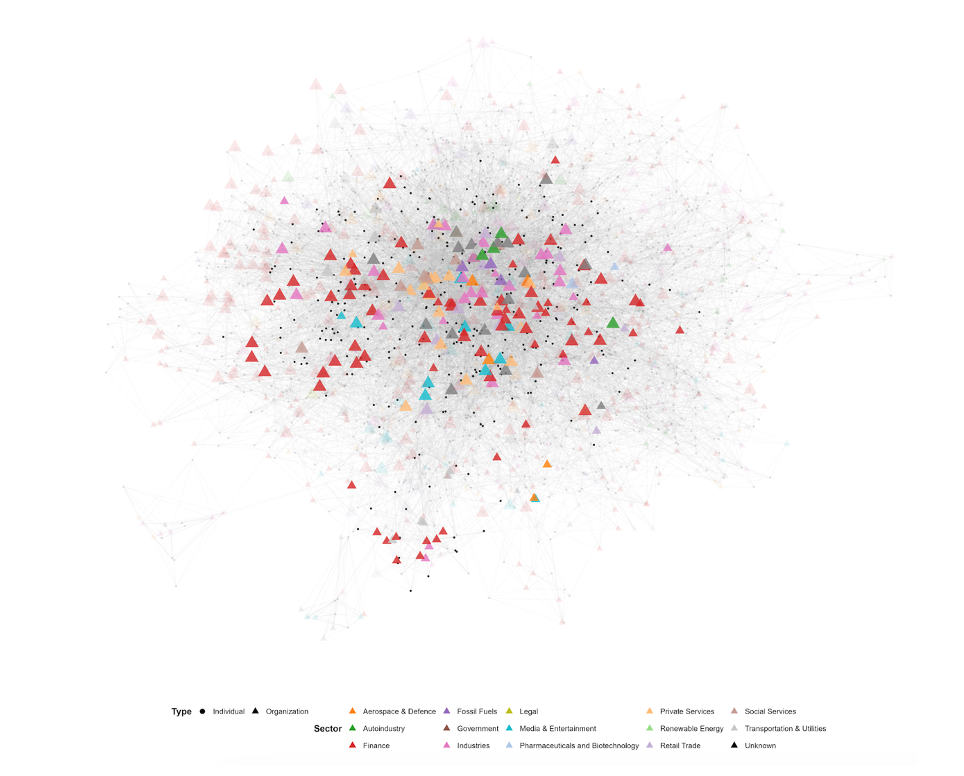

- La force et la nature de ces liens diffèrent selon les institutions de l’État. Par exemple, les membres des cabinets ministériels ont tendance à avoir des profils plus homogènes et sont profondément liés à la finance, aux sociétés de conseil et aux industries traditionnelles. La figure 4 présente une analyse de réseau illustrant les liens professionnels des membres des cabinets français (représentés par des cercles) avec différents secteurs de l’économie française (représentés par des triangles colorés). La prédominance des liens individuels avec la finance (triangles rouges) et les industries traditionnelles (triangles roses) apparaît clairement. Les individus ayant des liens avec l’industrie automobile (vert foncé) et celle des énergies fossiles (violet foncé) sont moins nombreux, mais apparaissent au centre du réseau. À titre de comparaison, on notera le peu de connexions avec les secteurs des énergies renouvelables (vert clair). Contrairement à cette image des membres du cabinet, les législateurs·rices des parlements nationaux présentent une plus grande diversité, les conseils de citoyens affichant le niveau de pluralisme le plus élevé.

- Les agents de l’État ayant des liens économiques étroits sont plus susceptibles de donner la priorité à des objectifs tels que la compétitivité stratégique plutôt qu’à d’autres objectifs, y compris la transition écologique.

Figure 4. Analyse de réseau des membres des cabinets français (tous les ministères, 2008-2023)

Figure: Massoc et Quesada Velazco (2024), basé sur les données biographiques des membres des cabinets de tous les ministères français (2000-2023) collectées sur BoardEx et Wikidata.

Les acteurs étatiques ayant des liens étroits avec les secteurs industriels et financiers traditionnels ont tendance à être plus sensibles aux intérêts et aux préférences non écologiques. Ces acteurs opèrent souvent avec un contrôle limité dans les processus de prise de décision concernant les investissements de l’État, ce qui a pour conséquence de donner la priorité à des objectifs non écologiques et de ne pas atteindre des objectifs écologiques cruciaux.

J’ai mené une étude de cas comparative préliminaire sur la gouvernance des canaux d’investissement de l’État en France, en m’appuyant sur 15 entretiens de recherche et sur l’analyse de documents. Cette étude s’est appuyée sur la montée en puissance des canaux d’investissement de l’État hors bilan, qui se caractérisent par un contrôle minimal du pouvoir exécutif et par les liens économiques étroits entre le ministère des Finances et les membres de son cabinet. Ces canaux contrastent avec ceux soumis au contrôle d’institutions ayant moins de liens économiques, comme les mécanismes d’épargne réglementée, qui sont examinés à la fois par des organes parlementaires et des groupes de citoyen·nes (Massoc et Benoit, 2024). Mes résultats suggèrent que lorsque des acteurs·rices ayant des liens moins étroits et plus diversifiés avec les secteurs de l’industrie et de la finance exercent un contrôle plus institutionnalisé, les investissements de l’État tendent à s’aligner plus clairement sur les priorités écologiques. Par exemple, alors que moins de 5 % des investissements hors budget sont dirigés vers des objectifs verts, 10 % des investissements de l’épargne réglementée sont alloués à de tels objectifs, en partie grâce aux organisations de la société civile qui plaident pour une utilisation responsable de “l’argent des citoyen·nes” (Massoc & Quesada Velazco, 2024). La figure 5 illustre une pétition demandant la réaffectation des placements de l’épargne réglementée vers des objectifs climatiques.

Figure 5. Pétition pour défendre l’usage de l’épargne régulée à des fins climatiques

Source: 350.org

Leçons pour les politiques progressistes

Les politicien·nes et les universitaires décrivent souvent les obstacles à une action climatique efficace comme une dynamique « gagnant·es contre perdant·es » au sein de l’électorat, celles et ceux qui sont perçu·es comme les perdant·es de la transition verte entravant l’adoption de politiques climatiques. Cela a conduit certain·es à affirmer qu’une action climatique efficace doit être isolée des processus démocratiques, certains suggérant même la nécessité d’un État technocratique capable de mettre en œuvre des mesures climatiques impopulaires, en s’inspirant de l’approche de la Chine. À l’inverse, et conformément à un autre courant de littérature suggérant qu’une majorité d’électeur·rices soutient en réalité des politiques climatiques plus ambitieuses et des mesures concrètes de réduction des émissions (Abou-Chadi et al., 2024), ce brief propose une autre voie pour les politiques progressistes. Il affirme que des réformes institutionnelles devraient être mises en œuvre pour permettre aux citoyen·nes de participer à l’allocation des fonds publics. Par exemple, les conseils de citoyen·ns devraient se voir accorder une influence formelle dans les processus de prise de décision concernant les investissements publics, en suivant les modèles de réussite établis au niveau de la gouvernance locale (Willis et al., 2022).

Références

Abou-Chadi, T., Jansen, J., Kollberg, M., & Redeker, N. (2024). Debunking the Backlash-Uncovering European Voters’ Climate Preferences.

Aiginger K, Rodrik D. (2020). Rebirth of Industrial Policy and an Agenda for the Twenty-First Century.

Journal of Industry, Competition and Trade.

Cerqua, A., Fiorino, N., & Galli, E. (2024). Do green parties affect local waste management

policies? Journal of Environmental Economics and Management, 128, 103056.

Darvas, Z. M., & Wolff, G. B. (2021). A green fiscal pact: climate investment in times of budget

consolidation (No. 18/2021). Bruegel Policy Contribution.

De Bruycker, I., & Colli, F. (2023). Affluence, congruence, and lobbying success in EU climate

policy. Journal of Public Policy, 43(3), 512-532.

Draghi, M. (2024). The Future of European Competitiveness. EU Commission Report (September).

Evenett, S., Jakubik, A., Martín, F., & Ruta, M. (2024). The return of industrial policy in data. The World

Economy, 47(7), 2762-2788.

Guenther, G. (2024). The Language of Climate Politics: Fossil-fuel Propaganda and how to Fight it. Oxford

University Press.

I4CE. (2024). European Climate Investment Deficit report: An investment pathway for Europe’s future.

Institute for Climate Economics, available at https://www.i4ce.org/en/publication/european-climateinvestment-deficit-report-investment-pathway-europe-future.

Massoc, E. C. (2024). The Government of Green Industrial Policy in Democratic Capitalism : A socioeconomic study of state investment in Europe – A Research Agenda. Working paper available at https://www.researchgate.net/profile/Elsa-Massoc

Massoc, E. C., & Benoit, C. (2024). A tale of dualization: accounting for the partial marketization of

regulated savings in France. Review of International Political Economy, 31(3), 854-879.

Massoc, E. C. & Quesada Velazsco (2024). State-led investment and the Green Transition: The means but

the End? The case of France. Working paper available at https://www.researchgate.net/profile/Elsa-Massoc

Mazzucato, M. (2011). The Entrepreneurial State. London: Demos.

Seabrooke, L., & Stenström, A. (2023). Professional ecologies in European sustainable

finance. Governance, 36(4), 1271-1292.

Willis, R., Curato, N., & Smith, G. (2022). Deliberative democracy and the climate crisis. Wiley

Interdisciplinary Reviews: Climate Change, 13(2), e759.

Image: unsplash.com

Note: cet article a été édité par Robin Stähli, DeFacto.