Le 3 mars 2024, le peuple suisse était appelé à voter sur l’initiative « Mieux vivre à la retraite », visant à octroyer une 13ème rente AVS aux retraité·e·s. L’acceptation de cette initiative avec 58.3% des voix a fait date, puisque ce n’était que la deuxième initiative issue des milieux syndicaux à passer la rampe d’un scrutin populaire au niveau fédéral. La dimension « utilitariste » du vote a été amplement soulignée dans les analyses post-scrutin. Dans cette contribution, nous nous demandons dans quelle mesure les décisions individuelles sur cet objet ont été aussi influencées par des considérations morales.

Introduction

Les premières analyses effectuées à la suite du scrutin du 3 mars ont pu laisser croire que l’explication du vote sur la 13ème rente était une affaire entendue. Par exemple, un sondage Tamedia révélait un soutien à l’initiative beaucoup plus prononcé parmi les retraité·e·s et parmi les personnes à revenu modeste, en comparaison des jeunes et des personnes plus aisées. Ce clivage à la fois générationnel et « socio-économique » entre les partisans et les opposants de l’initiative apparaît donc comme l’expression de préférences politiques dictées par l’intérêt personnel des votants.

Au vu de ces résultats, la dimension utilitariste du vote semble incontestable. Cependant, de nombreuses études ont démontré que les citoyen·ne·s se déterminent également en fonction de leurs conceptions de ce qui est désirable pour la société — conceptions qui vont au-delà de leurs intérêts. Cette dimension morale du vote peut prendre la forme de déterminants bien connus comme l’idéologie politique et les valeurs. Cependant, d’autres conceptions morales, dont l’usage est encore peu répandu en science politique, permettent d’appréhender des conceptions plus générales de la justice et du fonctionnement de la société. Dans cette perspective, notre contribution exploite les données du projet de recherche Démocratie directe suisse au 21ème siècle (DDS21 ; voir encadré 1) et montre que le vote sur la 13ème rente AVS relevait aussi de considérations morales.

Depuis 2023, le projet de recherche Démocratie directe suisse au 21e siècle (DDS21), financé par le Fonds national suisse (FNS), vise à examiner les raisons ayant motivé la participation et les décisions de vote des citoyen·ne·s suisses lors de chaque votation fédérale. Sous la direction du Centre pour la démocratie d’Aarau (ZDA), rattaché à l’Université de Zurich, DDS21 réunit des membres des huit instituts universitaires de science politique en Suisse ainsi que le Liechtenstein-Institut.

Les données utilisées dans cet article sont issues de l’enquête longitudinale de DDS21 (N=4’748) et ont été collectées par FORS. Cette enquête longitudinale comporte trois vagues, respectivement pour les votations de juin 2023 et de mars 2024 ainsi que pour les élections fédérales d’octobre 2023. Les analyses sont effectuées sur des données non pondérées.

L’effet des attitudes morales

Le 3 mars dernier, selon le comité d’initiative, il s’agissait de reverser équitablement aux personnes à la retraite ce pour quoi elles ont cotisé dans un contexte de hausse des coûts de la vie. Durant la campagne, les enjeux de précarité, de solidarité et de responsabilité sociale ont été opposés aux considérations de responsabilité individuelle et de pérennité du système. Ainsi, au même titre que les enjeux matériels, les questions de justice, d’égalité et d’équité semblent avoir revêtu une grande importance lors de cette votation. Pour étudier la dimension morale du vote, nous faisons appel à plusieurs approches théoriques visant à décrire comment les individus développent une explication fondamentale de l’ordre social dans laquelle les inégalités et injustices sociales sont tantôt justifiées, tantôt condamnées.

D’une part, l’attitude de « justification du système » (Jost, 2020) et la « croyance en un monde juste » — en général (Lerner, 1980) ou pour soi (Dalbert, 1999) — reposent sur une adhésion au statu quo et sur l’idée que le système social est fondamentalement et naturellement juste, de sorte que chacun reçoit ce qu’il mérite. Ces attitudes justificatrices pourraient ainsi réduire le sentiment de culpabilité face aux injustices et motiver un rejet de l’initiative sur la 13ème rente. D’autre part, nous nous sommes intéressés aux manières dont les individus ordinaires expliquent la pauvreté, en distinguant quatre « attributions causales » : malchance, paresse, fatalité sociale (« la pauvreté est inévitable dans l’évolution du monde moderne »), et injustices sociales (van Oorschot & Halman, 2000). Ces explications sont structurées selon leur niveau d’attribution (individuel ou social) et leur degré d’agentivité (responsabilité ou fatalité). Elles semblent pertinentes pour comprendre comment la question des rentes AVS a été évaluée par les citoyens au regard des questions de précarité sociale et de responsabilité individuelle.

Selon les données de l’enquête DDS21 (voir encadré 2), l’environnement social tend à être perçu comme plus juste pour soi-même qu’il ne l’est en général (et donc aussi pour les autres). Par ailleurs, les citoyen·ne·s suisses ont tendance à justifier le système existant et à considérer que le statu quo mérite plutôt d’être défendu que remis en cause. Parmi les explications de la pauvreté, celle insistant sur la responsabilité sociale (« beaucoup d’injustice dans notre société ») est très populaire, contrairement à la responsabilité individuelle (« paresse, manque de volonté »).

Les trois premières attitudes morales sont mesurées sur des échelles graduées de 0 à 10, construites à partir de batteries de six questions. Ces échelles remplissent toutes des critères de fiabilité satisfaisants (α de Cronbach > 0.7). Leurs statistiques descriptives sont les suivantes : justification du système (M=5.8 ; SD=1.7), croyance en un monde juste en général (M=3.6 ; SD=1.7), croyance en un monde juste pour soi (M=6.4 ; SD=2.0). Les attributions de la pauvreté ont été mesurées par quatre échelles graduées de 0 (pas du tout d’accord) à 10 (tout à fait d’accord). Les statistiques descriptives sont les suivantes : « manque de chance » (M=4.1 ; SD=2.8), « paresse » (M=3.1 ; SD=2.7), « fatalité sociale » (M=4.8 ; SD=3.0) et « injustices sociales » (M=6.1 ; SD=2.8).

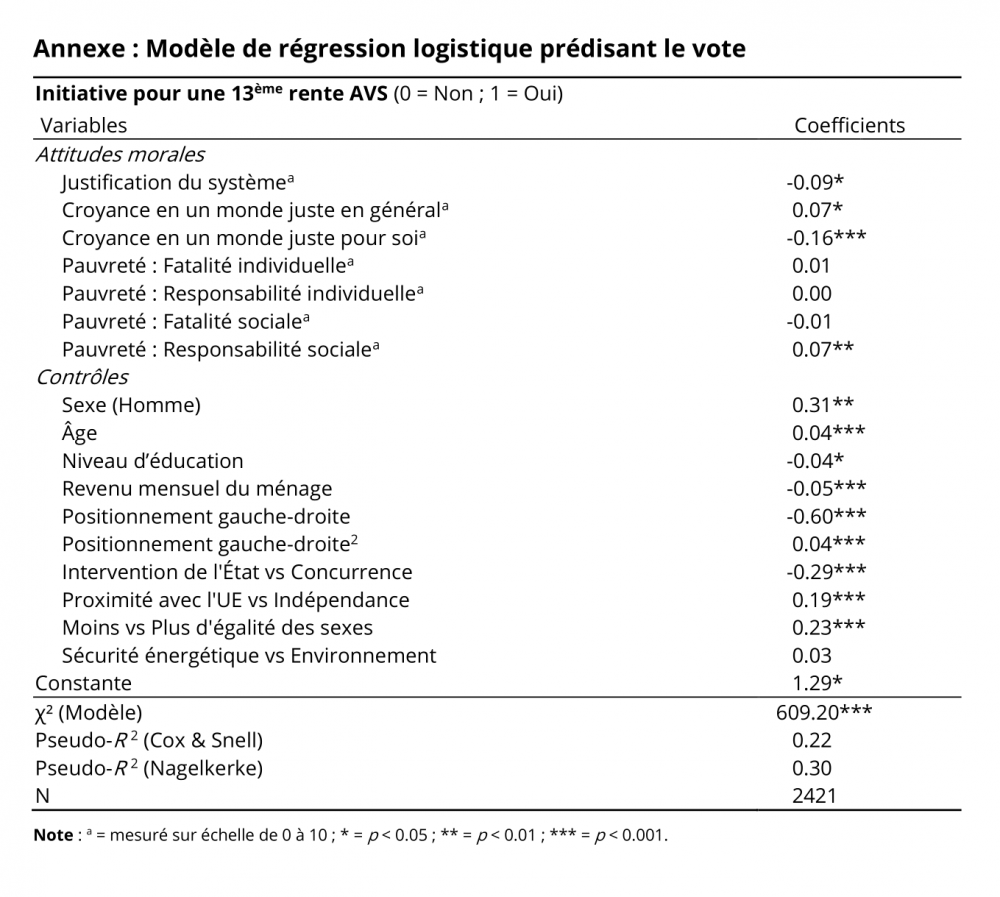

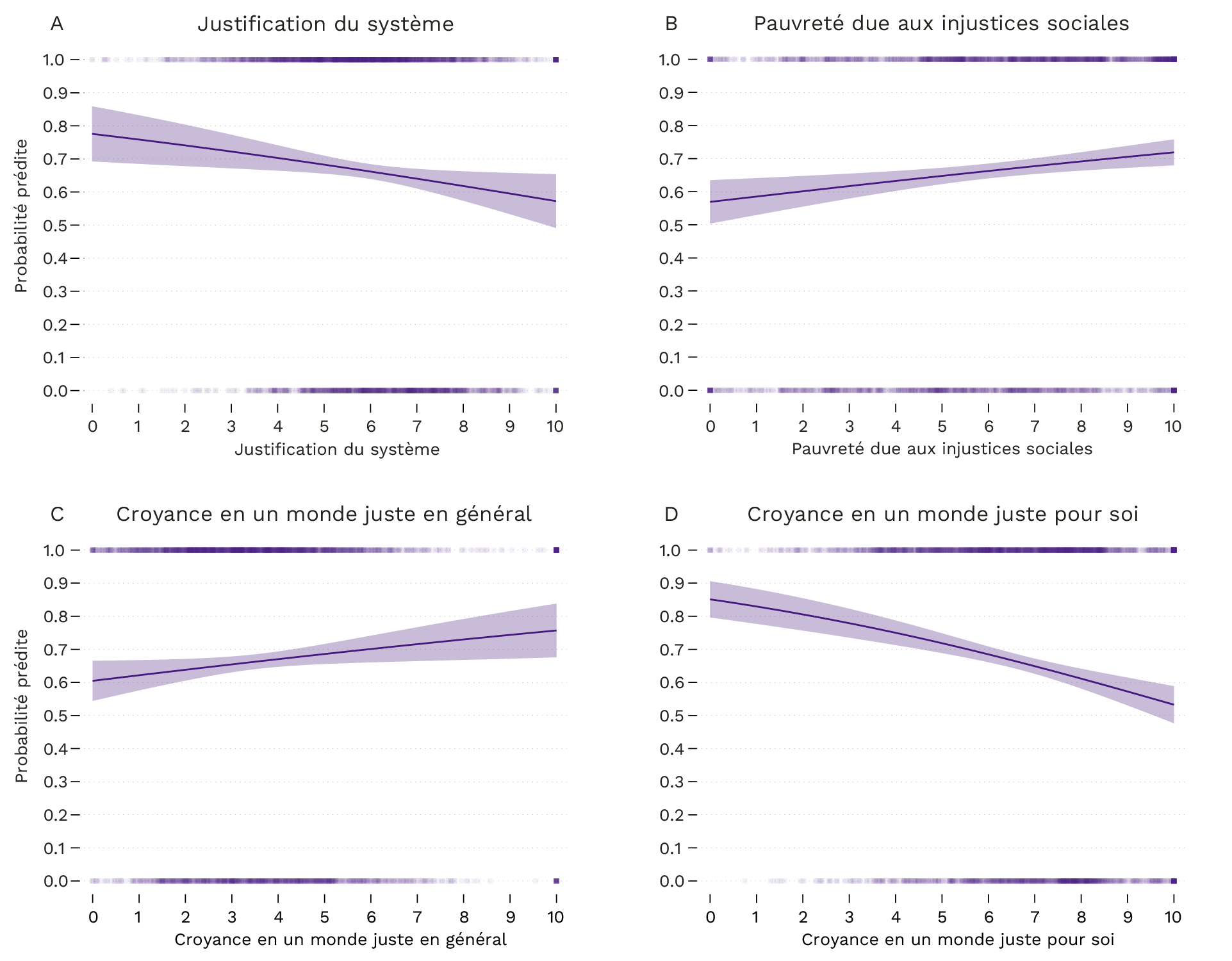

Nous avons testé l’impact simultané de l’ensemble des attitudes morales sur le vote en faveur de la 13ème rente AVS — sous contrôle des variables sociodémographiques et politiques les plus pertinentes (voir le modèle de régression en annexe ci-dessous). La Figure 1 représente les probabilités prédites du vote en fonction des attitudes dont l’effet s’est révélé significatif (p<.05). En résumé, nous observons que l’acceptation de la 13ème rente AVS diminue en fonction de la propension des individus à justifier le système tel qu’il existe (Fig. 1A) et à croire que le monde est juste pour eux-mêmes (Fig. 1D). En revanche, l’acceptation de l’initiative augmente en fonction de la croyance que le monde est juste en général (Fig. 1C), ce qui confirme que ces deux perceptions de la « justice naturelle » exercent des effets indépendants (Dalbert, 1999). Il convient toutefois de noter que les deux types de croyances dans un monde juste sont liées négativement à l’acceptation de l’initiative au niveau bivarié. Dès lors, les effets émergeant de notre analyse multivariée suggèrent que c’est le niveau relatif des deux croyances qui est déterminant : la probabilité d’acceptation de l’initiative augmente à mesure que les votants perçoivent le monde comme plus juste pour les autres que pour eux-mêmes. Enfin, le fait d’assigner une responsabilité sociale à la pauvreté favorise une approbation de la 13ème rente AVS (Fig. 1B).

Figure 1. Probabilités prédites de voter oui (intervalles de confiance à 95%) – Initiative pour une 13ème rente AVS (N=2421)

Figure : Auteurs · Mise en forme : Alix d’Agostino, DeFacto · Source : Démocratie directe suisse au 21ème siècle (DDS21)

Conclusion

Cette contribution s’est penchée sur le vote sur l’initiative pour une 13ème rente AVS soumise au vote lors du scrutin du 3 mars 2024. Nous avons posé la question de savoir si les citoyen·ne·s suisses avaient pris leur décision sur la base de considérations morales — en plus (ou au lieu) de voter en fonction de leur propre intérêt. Au moyen de l’enquête DDS21, nous avons pu examiner cette question plus en profondeur. Il nous est ainsi apparu que le vote sur la 13ème rente a été tributaire de plusieurs attitudes morales — des perceptions que « le monde est juste » (ou injuste), que le système existant mérite (ou non) d’être préservé, et que la pauvreté est due (ou non) aux injustices sociales. Ainsi, les personnes adhérant à un « cadre interprétatif » centré sur les injustices (injustice frame) ont eu tendance à approuver le projet de 13ème rente, contrairement aux personnes convaincues de la légitimité du système social (legitimacy frame).

Références:

Dalbert, C. (1999). The world is more just for me than generally: About the personal belief in a just world scale’s validity. Social Justice Research, 12(2), 79-98. https://psycnet.apa.org/doi/10.1023/A:1022091609047

Jost, J. T. (2020). A Theory of System Justification. Harvard University Press. https://doi.org/10.4159/9780674247192

Lerner, M. J. (1980). The Belief in a Just World: A Fundamental Delusion. Springer https://doi.org/10.1007/978-1-4899-0448-5

van Oorschot, W., & Halman, L. (2000). Blame or fate, individual or social? An international comparison of popular explanations of poverty. European Societies, 2(1), 1-28. https://doi.org/10.1080/146166900360701

Image: unsplash.com