De manière chronique, on cherche vainement des adolescent·es et des jeunes dans les parlements et les institutions politiques. Un préjugé fréquent : un manque d’intérêt de leur part et des opinions politiques (encore) immatures. Pourtant, une nouvelle étude menée auprès de plus de 1’500 jeunes Suisses·ses sur des thèmes de politique sociale dresse un tout autre tableau – avec des conclusions surprenantes sur l’État social et ses groupes de références ainsi qu’un regard sur son avenir potentiel.

Qui devrait avoir droit aux prestations sociales et pourquoi ? Cette question ne préoccupe pas seulement les adultes, mais aussi les jeunes. Une nouvelle étude menée auprès de jeunes de 14 cantons de Suisse alémanique (âge moyen pondéré de 14.6 ans) fournit de nouvelles perspectives intéressantes sur les questions de justice sociale.

Les jeunes ont un avis différent sur la sécurité sociale…

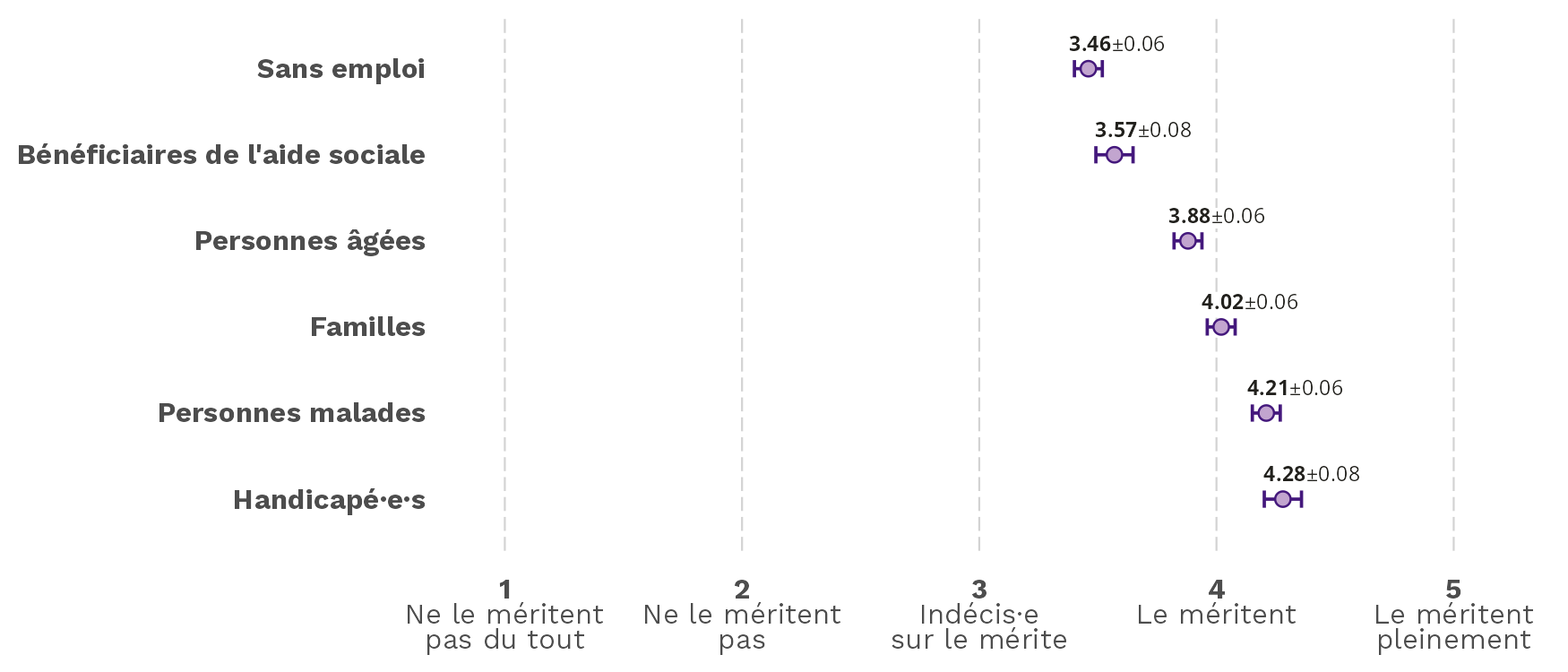

L’étude montre que les jeunes ont déjà une idée claire des groupes de référence de l’État social qui “méritent” plus ou moins de soutien de l’Etat (deservingness) et de la forme que doit prendre concrètement celui-ci pour certains groupes de référence (ce dernier point a été examiné dans l’étude pour les personnes au chômage). On constate ici des différences notables par rapport aux résultats des recherches menées jusqu’à présent sur des adultes issus d’un grand nombre de pays (voir par exemple Laenen & Meuleman, 2017 ; Reeskens & van der Meer, 2019 ; van Oorschot, 2006) :

- Contrairement aux adultes, les personnes âgées retraitées ne font pas partie des groupes considérés comme les plus dignes de soutien parmi les jeunes en Suisse alémanique et se situent nettement derrière les personnes malades et celles en situation de handicap.

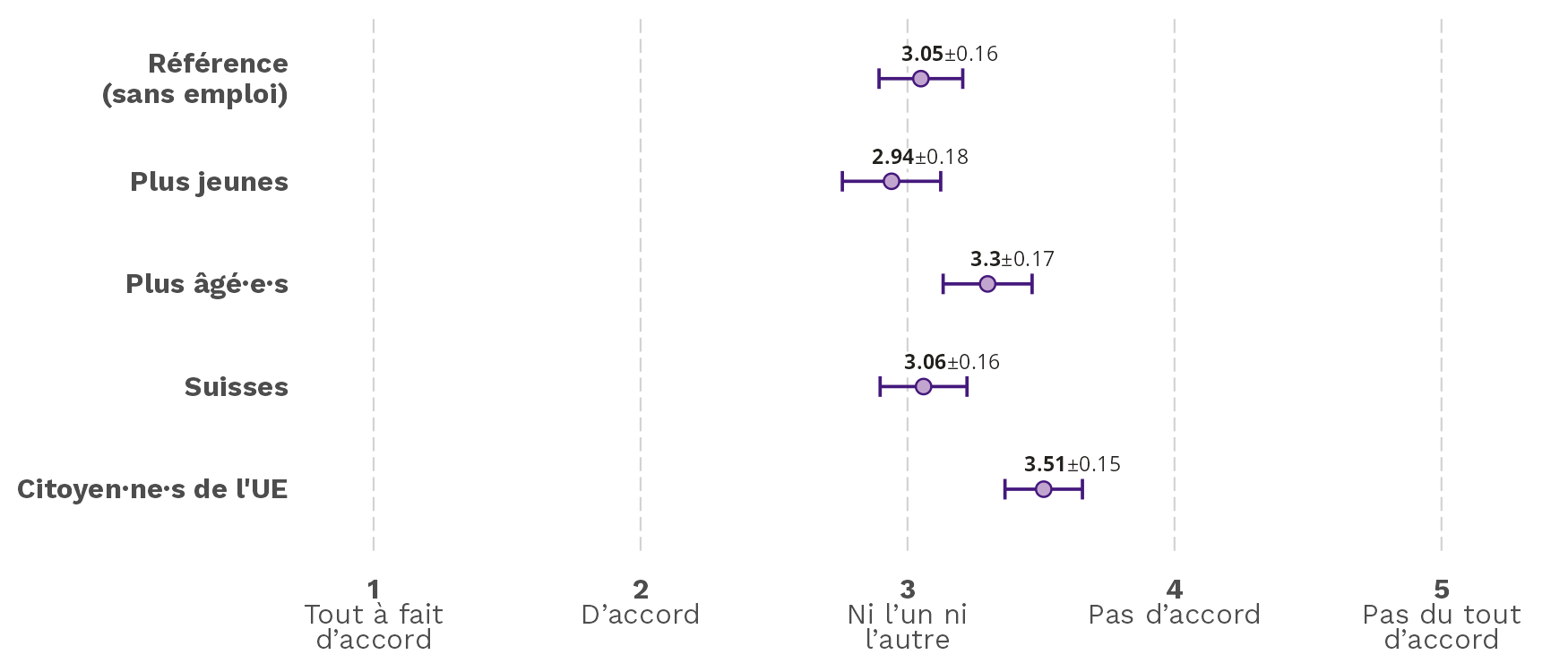

- Les chômeur·euses ressortissant·es de l’UE* vivant en Suisse ne sont pas considéré·es comme moins dignes d’être soutenu·es que les chômeurs·euses suisses. Au contraire, on a l’impression que les chômeurs·euses titulaires d’un passeport européen sont moins responsables de leur situation que les chômeurs·euses suisses.

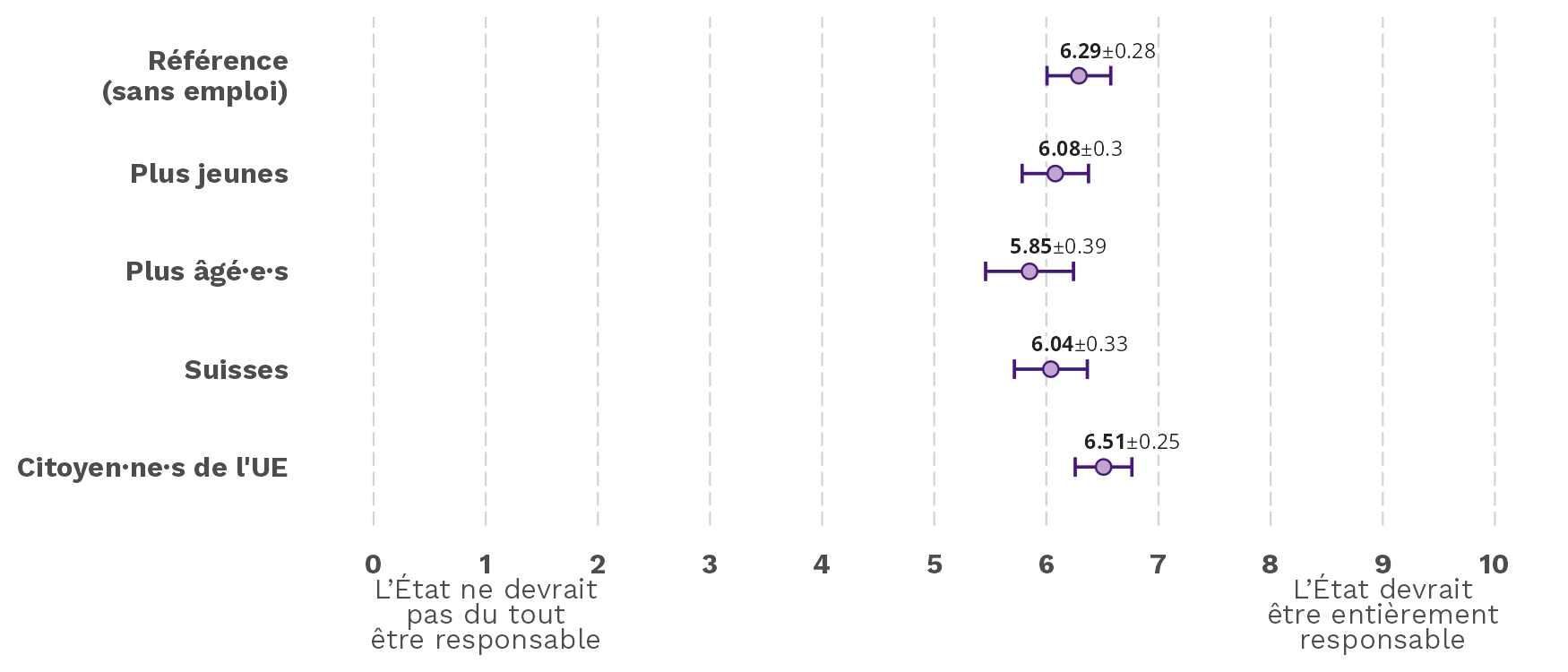

- Dans le même ordre d’idées, les jeunes considèrent que l’État a une plus grande responsabilité vis-à-vis des chômeurs·euses de l’UE que vis-à-vis des chômeurs·euses suisses : non pas sous la forme de taux de compensation salariale plus élevés ou de durées d’indemnisation plus longues, mais en garantissant des emplois.

… et pourtant semblables aux adultes à bien des égards

En même temps, des schémas familiers – que l’on connaît par la recherche avec des individus adultes –apparaissent :

- Les jeunes chômeur·euses sont considéré·es comme moins dignes d’être soutenu·es que les chômeur·euses plus âgé·es, ce qui est particulièrement intéressant puisque les éventuels intérêts personnels des répondant·es auraient pu laisser supposer un jugement différent.

- Les personnes malades, les personnes en situation de handicap et les familles sont toutes considérées comme méritant un soutien important.

- Le degré auquel les groupes de référence de l’État social sont considérés comme dignes de soutien se reflète fortement dans les attitudes envers l’organisation de la sécurité sociale. Cela vaut aussi bien pour les droits sociaux (responsabilité de l’État) que pour les obligations sociales (sanctions en cas de refus d’offres d’emploi).

« Les personnes âgées à la retraite ne font pas partie des groupes considérés comme les plus dignes de soutien parmi les jeunes en Suisse alémanique. » Graphique: Alix d’Agostino, DeFacto · Question: Indiquez pour chacun des groupes suivants dans quelle mesure il mérite de recevoir des prestations sociales de l’Etat

Graphique: Alix d’Agostino, DeFacto · Question: Indiquez pour chacun des groupes suivants dans quelle mesure il mérite de recevoir des prestations sociales de l’Etat

Des idées pertinentes sur la politique sociale

Ce que les résultats de l’étude montrent de manière impressionnante, c’est que les jeunes ont déjà des idées intéressantes et pertinentes sur des thèmes majeurs de la politique sociale. Cela est particulièrement visible dans la perception agrégée du fait que les chômeurs·euses de l’UE sont considéré·es comme moins responsables de leur chômage que les chômeurs·euses suisses et que, dans le même temps, un mécanisme correctif (une plus grande responsabilité dans la création d’emplois pour les chômeurs·euses de l’UE) est reflété dans les données agrégées. Cela pourrait indiquer une compréhension différenciée des défis auxquels les immigré·es sont confronté·es sur le marché du travail.

“Mécanisme correctif” au niveau agrégé

D’un côté: “Les chômeurs·euses de l’UE sont considéré·es comme moins responsables de leur chômage que les chômeurs·euses suisses.” Question: La plupart des [chômeurs/jeunes chômeurs (moins de 30 ans)/chômeurs âgés (plus de 55 ans)/chômeurs titulaires d’un passeport suisse/chômeurs titulaires d’un passeport d’un pays de l’UE] sont eux-mêmes responsables d’être au chômage.

Question: La plupart des [chômeurs/jeunes chômeurs (moins de 30 ans)/chômeurs âgés (plus de 55 ans)/chômeurs titulaires d’un passeport suisse/chômeurs titulaires d’un passeport d’un pays de l’UE] sont eux-mêmes responsables d’être au chômage.

De l’autre: “L’État doit être responsable de la garantie d’un emploi pour les titulaires d’un passeport européen.” Graphique: Alix d’Agostino, DeFacto · Question: Dans quelle mesure l’État devrait-il être responsable de la garantie d’un emploi pour chaque [personne souhaitant travailler/ personne souhaitant travailler âgée de moins de 30 ans/ personne souhaitant travailler âgée de plus de 55 ans/ personne souhaitant travailler et possédant un passeport suisse/ personne souhaitant travailler et vivant en Suisse et possédant un passeport d’un pays de l’UE] ? · Note: La question dans la version UE comportait l’ajout suivant : tu trouveras ci-dessous quelques affirmations concernant des personnes qui ont quitté un pays de l’Union européenne (UE) pour s’installer en Suisse et qui sont maintenant au chômage.

Graphique: Alix d’Agostino, DeFacto · Question: Dans quelle mesure l’État devrait-il être responsable de la garantie d’un emploi pour chaque [personne souhaitant travailler/ personne souhaitant travailler âgée de moins de 30 ans/ personne souhaitant travailler âgée de plus de 55 ans/ personne souhaitant travailler et possédant un passeport suisse/ personne souhaitant travailler et vivant en Suisse et possédant un passeport d’un pays de l’UE] ? · Note: La question dans la version UE comportait l’ajout suivant : tu trouveras ci-dessous quelques affirmations concernant des personnes qui ont quitté un pays de l’Union européenne (UE) pour s’installer en Suisse et qui sont maintenant au chômage.

Un regard sur l’avenir?

Les données de l’étude ne permettent pas de savoir dans quelle mesure ces résultats offre une perspective d’avenir. La question se pose donc de la stabilité et de la durabilité de ces attitudes et de leur importance pour l’avenir de l’État social suisse:

- La perception d’un soutien moindre pour les personnes âgées va-t-elle conduire à des conflits entre les générations ? Cette question est très pertinente compte tenu des débats en cours sur le financement et l’organisation des systèmes de retraite.

- L’attitude comparativement positive à l’égard des citoyen·nes de l’UE pourrait-elle à long terme modifier le débat sur l’immigration en provenance de l’UE ?

Pour pouvoir répondre à ces questions, il faut davantage de recherche, capable en particulier de suivre et d’étudier des cohortes et des générations dans leur processus de jugement politique. Une chose est cependant déjà claire aujourd’hui : les thèmes de la politique sociale peuvent faire l’objet de débats avec les jeunes en public et dans les écoles. Les jeunes ont une voix et des opinions pertinentes sur la politique (sociale) – il nous suffit juste de les écouter.

Les analyses se basent sur un questionnaire adressé à des jeunes de tous les types d’écoles dans 14 cantons de Suisse alémanique. L’échantillon analytique pour cette étude était composé de 1601 jeunes (âge moyen pondéré de 14.6 ans). Les analyses sont basées sur des données pondérées. De plus amples informations sur la méthodologie et les tests statistiques utilisés (p. ex. vérification des différences significatives entre les moyennes) ainsi que les analyses non pondérées sont disponibles dans l’article et l’annexe correspondante :

Sowula, Jakub (2024) Deservingness and Welfare Attitudes Through Young Eyes: The Future of the Swiss Welfare State, Swiss Political Science Review, https://doi.org/10.1111/spsr.12606.

Références:

- Laenen, T., & Meuleman, B. (2017). A Universal Rank Order of Deservingness? In W. van Oorschot, F. Roosma, B. Meuleman, & T. Reeskens (Eds.), The Social Legitimacy of Targeted Welfare (pp. 37–54). Edward Elgar.

- Reeskens, T., & van der Meer, T. (2019). The inevitable deservingness gap. Journal of European Social Policy, 29(2), 166–181.

- van Oorschot, W. (2006). Making the difference in social Europe. Journal of European Social Policy, 16(1), 23–42.

Image: Pexels