Deux tiers des élus fédéraux sont des réalistes démocratiques qui voient leur électorat comme orienté vers le court terme, motivé par des intérêts personnels et focalisé sur un enjeu prioritaire. Cette vision n’est pas partagée par les citoyen·nes qui sont plutôt des optimistes démocratiques, qui se voient au contraire comme bien informés sur de nombreux enjeux politiques concrets et votant avec une vision de long terme et en défendant l’intérêt général. Ce décalage est observé dans de nombreuses démocraties, y compris en Suisse, et pourrait avoir des conséquences sur la qualité de la démocratie.

Idéalisme ou réalisme démocratique ?

Dans leur ouvrage Réalisme démocratique (2016), les politologues Christopher Achen et Larry Bartels suggèrent que, lors des élections et des votes populaires, le comportement des citoyen·nes est guidé par une vision à court terme, axé sur un nombre limité d’enjeux politiques et motivé par leurs intérêts individuels. Cette vision dite réaliste se démarque fondamentalement d’une approche plus idéalisée de la démocratie, selon laquelle les citoyen·nes pensent à long terme, en fonction d’une pluralité d’enjeux et en tenant compte du bien-être collectif.

Au-delà du débat purement théorique et normatif entre réalistes et idéalistes, que savons-nous sur ce que pensent réellement les citoyen·nes et les élu·es politiques par rapport au comportement électoral ? Pas grand-chose en fait. C’est précisément pour combler cette lacune qu’un consortium de recherche international a mené des enquêtes dans onze pays, dont la Suisse, mais aussi l’Allemagne, l’Australie, la Belgique, le Canada, le Danemark ou la Suède par exemple.

Nous avons ainsi interrogé plus de 982 élu·es parlementaires nationaux (dont 103 en Suisse) et plus de 12’000 citoyen-ne-s (dont 1’112 en Suisse) sur la manière dont ils conçoivent le comportement des électeurs et électrices. Concrètement, nous leur avons demandé de se prononcer sur les huit questions suivantes, avec une échelle de réponse allant de 0 (vision réaliste) à 10 (vision idéaliste) :

| # | Question |

|---|---|

| 1. | Les électeurs et électrices fondent-ils leurs décisions en fonction de leur identité partisane ou de groupe (0) ou de leurs propres préférences par rapport à des enjeux politiques concrets (10) ? |

| 2. | Les électeurs et électrices sont-ils impatients et focalisés sur le court terme (0) ou s’orientent-ils vers le long terme (10) ? |

| 3. | Les électeurs et électrices sont-ils généralement ignorants (0) ou bien informés sur les questions politiques (10) ? |

| 4. | Les électeurs et électrices donnent-ils la priorité à un seul enjeu (0) ou prennent-ils en compte un ensemble d’enjeux politiques (10) ? |

| 5. | Les électeurs et électrices s’intéressent-ils davantage aux personnalités des leaders des partis (0) ou au contenu substantiel des programmes des partis (10) ? |

| 6. | Les électeurs et électrices décident-ils en fonction des promesses électorales des élu-e-s (0) ou récompensent-ils et sanctionnent-ils les élu-e-s selon leurs performances passées (10) ? |

| 7. | Les électeurs et électrices donnent-ils la priorité à leurs avantages personnels (0) ou au bien-être collectif (10) quand ils évaluent l’action gouvernementale ? |

| 8. | Les électeurs et électrices jugent-ils les élu-e-s sur la base d’éléments hors de leur portée (0) ou tiennent-ils les élu-e-s politiques pour responsables d’actions qui sont sous leur contrôle (10) ? |

Politicien·nes et citoyen·nes ne partagent pas la même vision

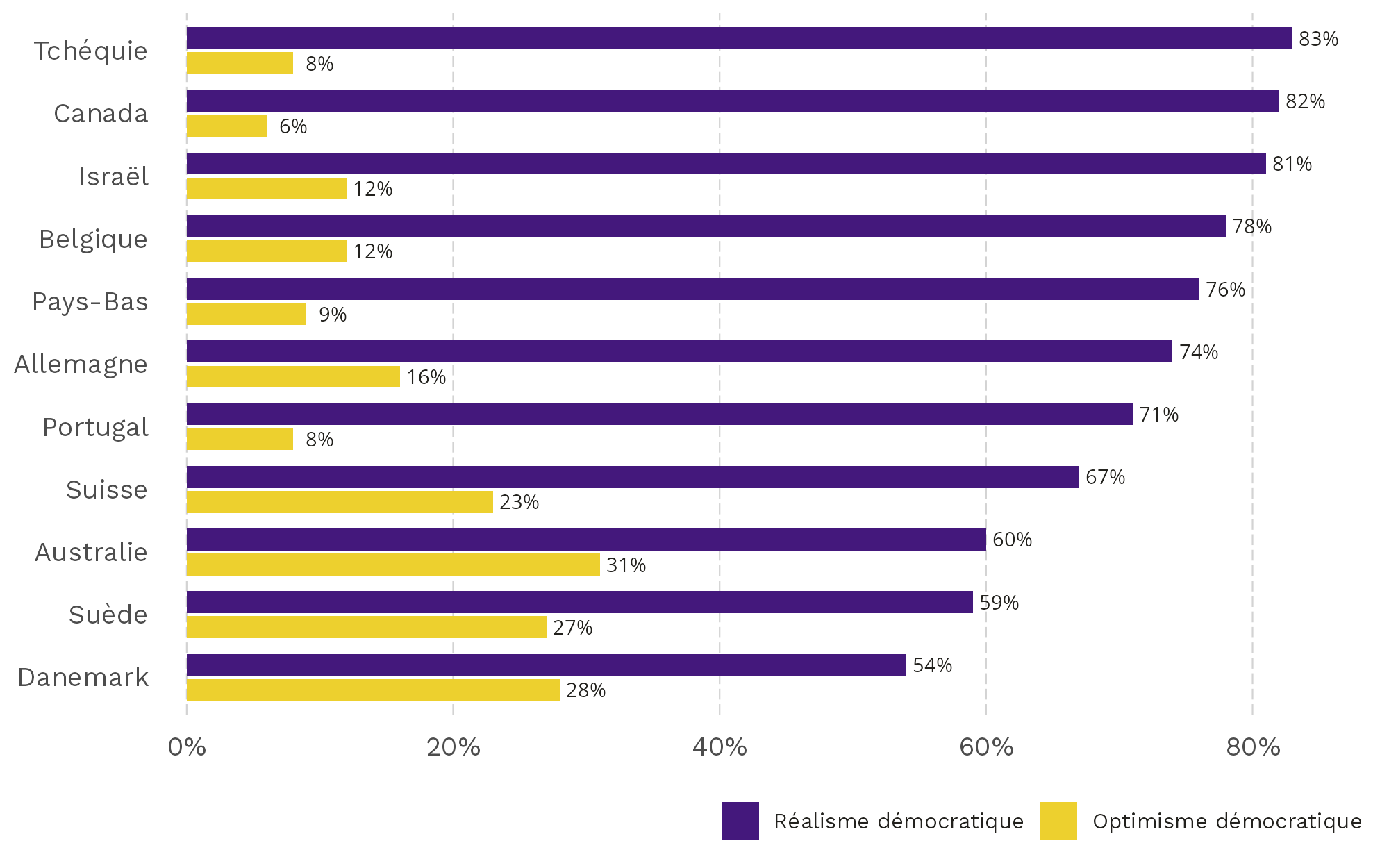

Au niveau agrégé des onze pays étudiés, les résultats montrent que les élu·es politiques ont très majoritairement une vision « minimaliste » du comportement des électeurs et électrices, vision qui correspond étroitement à ce qu’avancent Achen et Bartels. En effet, près des trois-quarts des politicien·nes sont des « réalistes démocratiques » (67% en Suisse) : ils pensent que les électeurs et électrices sont largement ignorants et guidés par leur identité partisane, par des considérations à court terme et des intérêts personnels, et focalisés sur un enjeu prioritaire. De plus, ils croient que les électeurs et électrices blâment injustement les élu·es en n’évaluant pas correctement les effets directement imputables aux décisions politiques prises dans le passé.

Si un tiers des citoyen·nes interrogé·es partagent également cette vision dite réaliste, 38% ont toutefois un avis plus idéaliste du comportement des électeurs et électrices. Ces « optimistes démocratiques » sont sensiblement plus enclins à considérer les électeurs et électrices comme des personnes bien informées, motivées par de nombreux enjeux politiques concrets, optant pour une vision à long terme et défendant l’intérêt général. Par contre, seuls 16% des politicien·nes élu·es partagent cette vision dite optimiste (23% en Suisse).

Ces différences notables entre élu·es politiques et citoyen·nes sont remarquablement présentes dans les onze démocraties étudiées, malgré la diversité des systèmes électoraux, des cultures politiques et des contextes institutionnels. Cette similitude des résultats suggère que la divergence entre élites et citoyen·nes est enracinée dans la nature même de l’expérience politique des élu·es, plutôt que dans des conditions nationales spécifiques.

Figure 1. Type de politicien·ne·s par pays

Figure : Alix d’Agostino, DeFacto · Données : Lucas, Sheffer, Loewen et al. (2024)

Quelles implications pour la représentation politique ?

Faut-il se soucier de la vision réaliste dominante auprès des élu·es politiques et, de plus, du décalage important existant entre leur vision démocratique et celle des citoyen·nes ? Nous le pensons, car des conséquences non-négligeables sont envisageables.

En termes de stratégies de campagne par exemple, la vision minimaliste des politicien·nes pourrait les conduire à prioriser des messages centrés sur les leaders des partis et sur des promesses électorales à court terme, en sous-estimant les orientations politiques à long terme de certains électeurs et électrices. Cela pourrait même créer des prophéties autoréalisatrices. Par exemple, les campagnes axées sur le leader peuvent renforcer le comportement de vote centré sur le leader. Ou l’accent mis sur les politiques à court terme peut conditionner les électeurs et les électrices à donner la priorité aux avantages immédiats plutôt qu’aux considérations à long terme.

Les politicien·nes qui perçoivent leurs électeurs et électrices comme égocentriques pourraient également favoriser des politiques aux bénéfices visibles et individualisés, renforçant ainsi des effets pervers liés aux cycles électoraux et au clientélisme.

De plus, le décalage entre la vision réaliste des politicien-ne-s et les croyances plus optimistes des citoyen·nes soulève des inquiétudes quant à la représentation démocratique. Si les élu·es politiques sous-estiment constamment l’engagement et les connaissances des électeurs et électrices en matière de politique, alors ils risquent de ne pas répondre aux préoccupations de fond de leur électorat.

Finalement, l’écart entre les points de vue des politicien·nes et des citoyen·nes pourrait aussi contribuer à une mauvaise communication politique et, in fine, à accroître l’insatisfaction à l’égard de la démocratie et de son fonctionnement.

Questions ouvertes

L’étude exploratoire que nous avons menée ouvre la voie à des recherches plus approfondies, notamment sur les points suivants : la vision du comportement de l’électorat qu’ont les élu·es politiques évolue-elle au cours de leur carrière, de l’idéalisme vers le réalisme ? Quel est le rôle des systèmes de partis et des contextes institutionnels dans la formation de ces convictions ? Et, comme souligné ci-dessus, quel est l’impact du décalage de visions entre les élites politiques et les citoyen·nes sur la confiance dans les institutions démocratiques ?

Tiré de

Lucas, Jack, and Lior Sheffer, Peter John Loewen et al. (2024). Politicians’ Theories of Voting Behavior. American Political Science Review (doi:10.1017/S0003055424001060)

Image: unsplash.com

Note: cet article a été édité par Robin Stähli, DeFacto.