Il 3 marzo 2024 il Popolo svizzero è stato chiamato alle urne per esprimersi sull’iniziativa «Vivere meglio la pensione», che chiedeva che tutti i pensionati e le pensionate avessero diritto a una 13a rendita dell’AVS. Il successo di questa iniziativa con il 58,3 % di voti a favore ha fatto scalpore, perché si tratta della seconda iniziativa in assoluto proveniente dagli ambienti sindacali a superare l’ostacolo dello scrutinio popolare a livello federale. La dimensione «utilitarista» del voto è stata ampiamente sottolineata nelle analisi post-votazione. In questo articolo noi ci domandiamo in che misura le decisioni individuali su questo oggetto sono state influenzate anche da considerazioni di carattere morale.

Introduzione

Le prime analisi condotte dopo lo scrutinio del 3 marzo sembravano indicare che le spiegazioni del voto sulla 13a rendita fossero una cosa chiara. Da un sondaggio Tamedia, per esempio, emergeva un sostegno all’iniziativa particolarmente grande tra le persone in pensione e quelle con reddito modesto, rispetto alla categoria dei giovani e a quella delle persone più abbienti. Questo divario al contempo generazionale e «socio-economico» tra sostenitori e contrari sembra quindi l’espressione di preferenze politiche dettate dall’interesse personale dei e delle votanti.

Alla luce dei risultati del voto, la sua dimensione utilitarista parrebbe innegabile. Ciononostante, numerosi studi hanno dimostrato che le cittadine e i cittadini scelgono di votare anche in funzione di ciò che loro ritengono sia «auspicabile per la società», andando quindi al di là dei propri interessi. Questa dimensione morale del voto si può tradurre in determinanti note come l’ideologia politica e i valori. Tuttavia anche altri concetti morali, il cui utilizzo non è ancora così diffuso nella scienza politica, permettono di comprendere concetti più generali relativi alla giustizia e al funzionamento della società. In quest’ottica, il nostro contributo si basa sui dati del progetto di ricerca Democrazia diretta nel 21° secolo (DDS21; si veda riquadro 1) e mostra che il voto sulla 13a rendita AVS era collegato anche a considerazioni di natura morale.

Dal 2023 il progetto di ricerca Democrazia diretta svizzera nel 21° secolo (DDS21), finanziato dal Fondo nazionale svizzero (FNS), analizza le ragioni alla base della partecipazione e delle decisioni di voto delle cittadine e dei cittadini svizzeri in occasione di ogni votazione popolare. Diretto dal Centro per la democrazia di Aarau (Zentrum für Demokratie, ZDA), aggregato all’Università di Zurigo, il DDS21 riunisce ricercatori e ricercatrici di otto istituti universitari di scienze politiche in Svizzera e del Liechtenstein-Institut.

I dati impiegati in questo articolo provengono dall’indagine longitudinale di DDS21 (N=4748) e sono stati raccolti da FORS. Questa indagine consiste in tre tornate, in relazione alle votazioni tenutesi a giugno 2023 e a marzo 2024, e alle elezioni federali di ottobre 2023. Le analisi sono state effettuate su dati non ponderati.

Gli effeti degli atteggiamenti morali

Secondo il comitato d’iniziativa, lo scorso 3 marzo la posta in gioco era il versamento equo alle pensionate e ai pensionati di quanto loro hanno contribuito, in un contesto di aumento del carovita. Durante la campagna per la votazione, le questioni della precarietà, della solidarietà e della responsabilità sociale sono state contrapposte alle considerazioni relative alla responsabilità individuale e alla perennità del sistema. Analogamente quindi alle questioni di ordine materiale, in occasione di questa votazione le questioni della giustizia, dell’uguaglianza e dell’equità sembrano aver rivestito una grande importanza. Per studiare la dimensione morale del voto, abbiamo fatto ricorso a vari approcci teorici per descrivere il modo in cui le persone sviluppano una spiegazione fondamentale dell’ordine sociale in cui le disuguaglianze e le ingiustizie sociali a volte sono condannate, a volte invece giustificate.

Da un lato, l’atteggiamento di «giustificazione del sistema» (Jost, 2020) e la «fiducia in un mondo giusto» — in generale (Lerner, 1980) o per sé (Dalbert, 1999) — si fondano sull’adesione allo statu quo e sulla concezione che il sistema sociale sia fondamentalmente e naturalmente equo, e quindi che ognuno riceve ciò che si merita. Queste propensioni giustificatrici potrebbero quindi diminuire il senso di colpa di fronte alle ingiustizie e motivare la bocciatura dell’iniziativa sulla 13a rendita AVS. Dall’altro, ci siamo interessati alle modalità con le quali le persone spiegano la povertà, distinguendo in quattro «categorie causali», ovvero la sfortuna, la pigrizia, la fatalità sociale («la povertà è inevitabile nell’evoluzione della società moderna») e le ingiustizie sociali (van Oorschot e Halman, 2000). Queste spiegazioni sono strutturate secondo il loro livello di attribuzione (individuale o sociale) e il loro grado di agentività (responsabilità o fatalità). Questi parametri sembrano pertinenti per capire come il tema delle rendite AVS sia stata valutato dalle e dai votanti alla luce delle questioni della precarietà sociale e della responsabilità individuale.

Secondo i dati dell’indagine DDS21 (si veda riquadro 2), tendenzialmente l’ambiente sociale viene percepito in modo più giusto per sé di quanto non lo sia in generale (e quindi anche per gli altri). D’altronde le cittadine e i cittadini svizzeri hanno la tendenza a giustificare il sistema esistente e a considerare che lo statu quo meriti di essere difeso piuttosto che di essere messo in discussione. Tra le spiegazioni della povertà, quella che insiste sulla responsabilità sociale («Ci sono molte ingiustizie nella nostra società») è risultata molto gettonata, a differenza invece di quella della responsabilità individuale («Pigrizia, mancanza di volontà»).

I primi tre atteggiamenti morali sono misurati con scale che vanno da 0 a 10 e sulla base di serie di 6 domande. Queste scale soddisfano tutti i criteri di affidabilità (Cronbach α di > 0,7). Le statistiche descrittive che ne risultano sono le seguenti: giustificazione del sistema (M=5,8; SD=1,7), fiducia in un mondo giusto in generale (M=3.6; SD=1,7), fiducia in un mondo giusto per sé (M=6,4; SD=2,0). Le attribuzioni della povertà sono state misurate attraverso quattro scale graduate da 0 (per niente d’accordo) a 10 (pienamente d’accordo). Le statistiche descrittive risultanti sono le seguenti: «sfortuna» (M=4,1; SD=2,8), «pigrizia» (M=3,1; SD=2.7), «fatalità sociale» (M=4,8; SD=3,0) e «ingiustizie sociali» (M=6,1; SD=2,8).

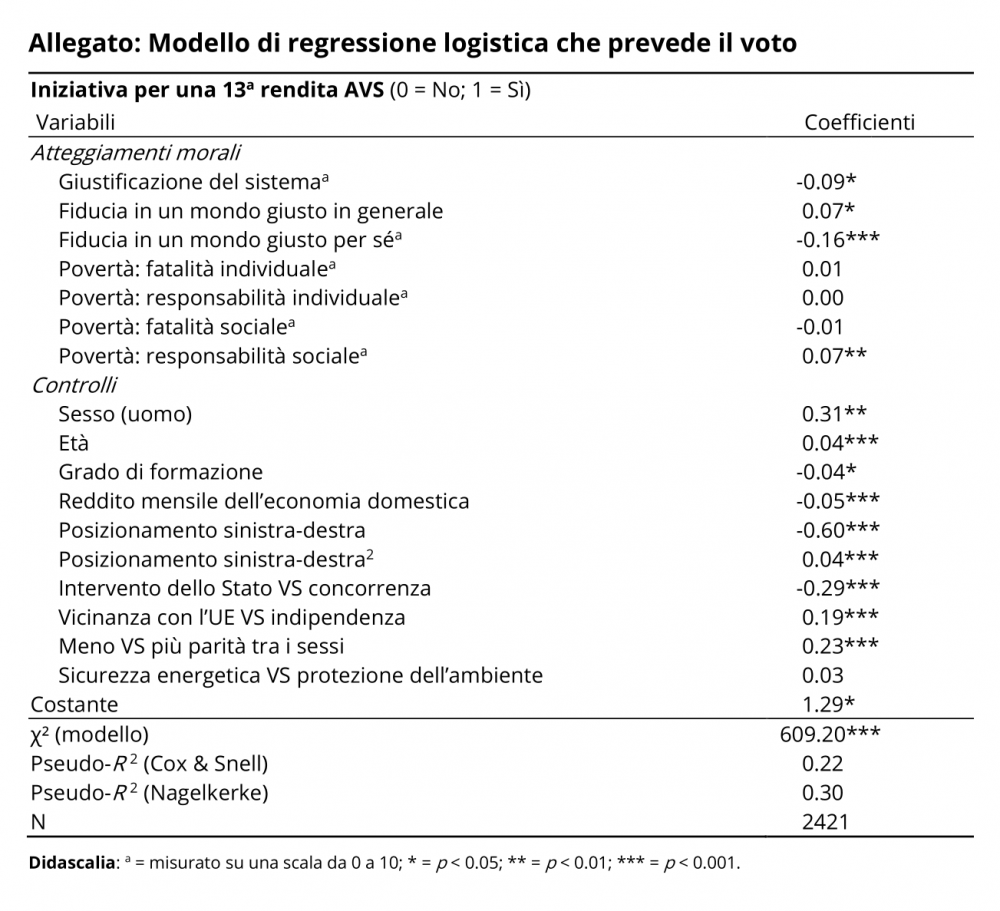

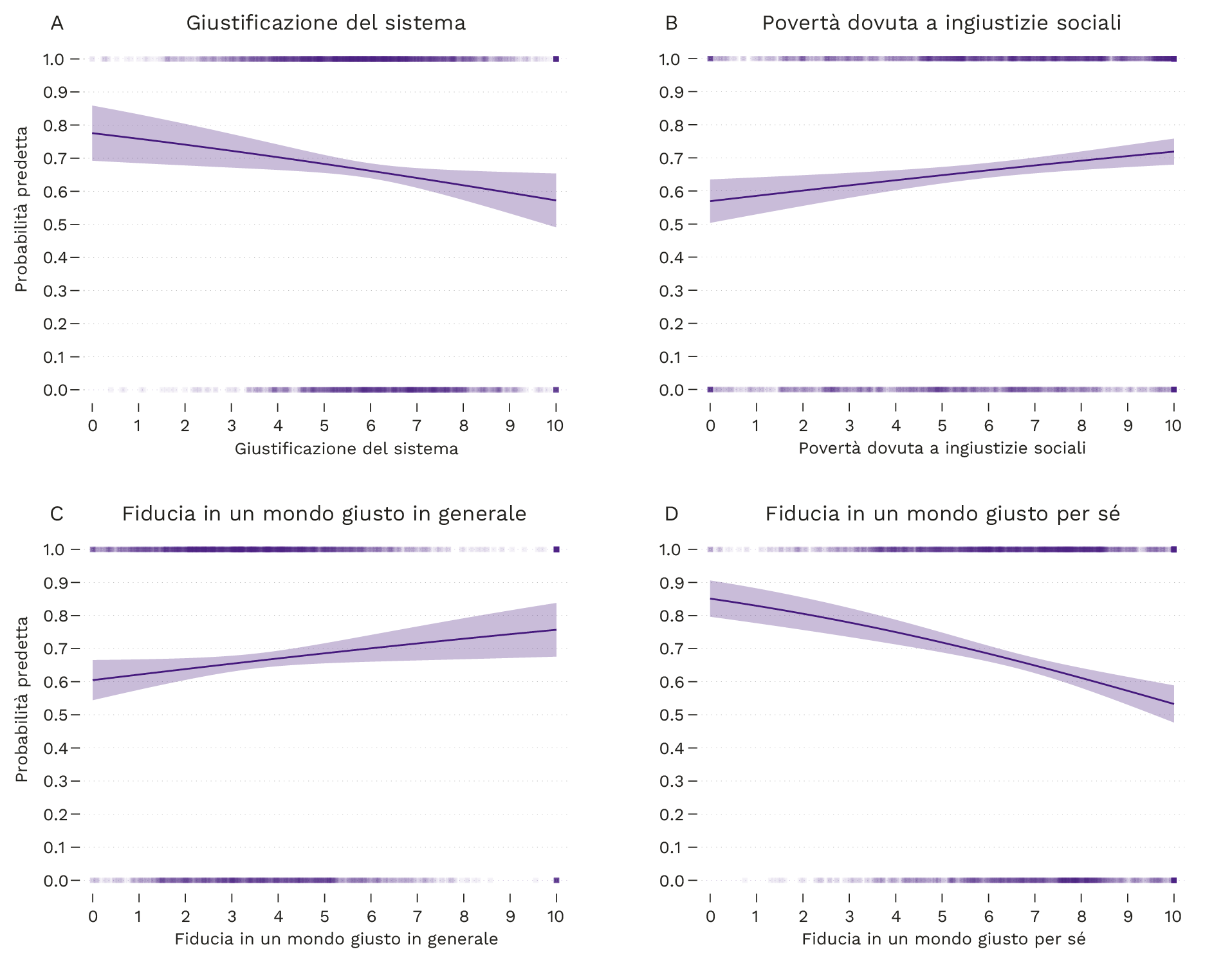

Abbiamo testato l’impatto simultaneo di tutti gli atteggiamenti morali sul voto a favore della 13a rendita AVS, controllando le variabili socio-demografiche e politiche più importanti (si veda il modello di regressione in allegato). L’immagine 1 rappresenta le probabilità predette relative alle decisioni di voto in funzione degli atteggiamenti il cui effetto si è rivelato significativo (p<,05). In sintesi, osserviamo che il sostegno a favore della 13a rendita AVS diminuisce a seconda della propensione delle persone a giustificare il sistema nel suo statu quo (immagine 1A) e a credere che il mondo è giusto per loro stessi (immagine 1D). L’accettazione dell’iniziativa invece aumenta in funzione della fiducia che il mondo sia giusto in generale (immagine 1C), e ciò conferma che i due sentimenti della «giustizia naturale» esercitano effetti indipendenti. Occorre però notare che i due tipi di convinzione in un mondo giusto sono collegati negativamente al sostegno all’iniziativa a livello bivariato. Quanto emerge quindi dall’analisi multivariata suggerisce che è in realtà il livello relativo delle due convinzioni a essere determinante: la probabilità dell’accettazione dell’iniziativa aumenta infatti nella misura in cui le e i votanti ritengono che il mondo sia più giusto per gli altri che per sé stessi. Il fatto di assegnare una responsabilità sociale alla povertà va a sostegno dell’iniziativa sulla 13a rendita AVS (immagine 1B).

Figura 1. Probabilità predette di votare sì (intervalli di confidenza al 95%) – Iniziativa per una 13a rendita AVS (N=2421)

Figura: Autori · Formattazione: Alix d’Agostino, DeFacto · Dati: Democrazia Diretta nel 21° secolo (DDS21)

Conclusioni

Questo articolo ha analizzato il comportamento di voto relativo all’iniziativa per una 13a rendita AVS, in occasione delle votazioni del 3 marzo 2024, per sapere se le cittadine e i cittadini svizzeri avessero preso la propria decisione sulla base di considerazioni morali, oltre che (oppure invece di) votare seguendo il proprio interesse. Attraverso l’indagine DDS21 abbiamo potuto esaminare più in dettaglio tale questione. È emerso che il voto sulla 13a rendita AVS è il risultato di più atteggiamenti morali: i sentimenti che «la società in cui viviamo è giusta (o ingiusta), che «il sistema merita (o non merita) di essere mantenuto», e che «la povertà è dovuta (o non è dovuta) alle ingiustizie sociali. Di conseguenza, le persone che hanno seguito un «quadro interpretativo» basato sulle ingiustizie (injustice frame) hanno tendenzialmente sostenuto l’iniziativa, mentre le persone convinte della legittimità del sistema sociale (legitimacy frame) l’hanno bocciata.

Referenze:

Dalbert, C. (1999). The world is more just for me than generally: About the personal belief in a just world scale’s validity. Social Justice Research, 12(2), 79-98. https://psycnet.apa.org/doi/10.1023/A:1022091609047

Jost, J. T. (2020). A Theory of System Justification. Harvard University Press. https://doi.org/10.4159/9780674247192

Lerner, M. J. (1980). The Belief in a Just World: A Fundamental Delusion. Springer https://doi.org/10.1007/978-1-4899-0448-5

van Oorschot, W., & Halman, L. (2000). Blame or fate, individual or social? An international comparison of popular explanations of poverty. European Societies, 2(1), 1-28. https://doi.org/10.1080/146166900360701

Immagine: unsplash.com