Wie sind die jüngsten politischen Ereignisse in Frankreich einzuordnen? Emiliano Grossmann bewertet die Strategie von Emmanuel Macron und zeigt mögliche Szenarien für die französische Politik nach der zweiten Runde der Parlamentswahlen am 7. Juli auf.

Nur wenige Minuten nach der Veröffentlichung der Wahlresultate der Europawahlen in Frankreich kündigte Emmanuel Macron vorgezogene Parlamentswahlen für den 30. Juni (erste Runde) und den 7. Juli (zweite Runde) an. Diese Entscheidung war eine grosse Überraschung und löste in der französischen Politik eine Reihe intensiver Debatten und Verhandlungen aus. Es ist aber eher unwahrscheinlich, dass die vorgezogenen Neuwahlen zur Lösung der aktuellen politischen Krise Frankreichs beitragen. Im Gegenteil, es ist eher wahrscheinlich, dass sie diese verschärfen.

Von der Vorbereitung der Europawahlen bis zur Auflösung der Nationalversammlung

Es wurde im Vorfeld der Europawahlen von 9. Juni erwartet, dass diese in Frankreich weitgehend von der Partei Marine Le Pens, dem Rassemblement National (RN), dominiert werden. Die Umfragen gingen seit langem von einem sehr guten Abschneiden des RN aus, während die Partei von Macron mit erheblichen Verlusten sowohl im Vergleich zur Europawahl 2019 als auch zu den Parlamentswahlen 2022 rechnen musste.

Überraschendenderweise kam es im Wahlkampf auf Vorschlag der Regierung zu einer Fernsehdebatte zwischen Jordan Bardella, dem Spitzenkandidaten des RN für die Europawahlen, und Premierminister Gabriel Attal vor. Gabriel Attal kandidierte allerdings gar nicht für das Europäische Parlament. Diese Fernsehdebatte führte daher zu starker Kritik von Seiten der Opposition, da sie Jordan Bardella eine grosse Bühne bot, unabhängig von seiner bisherigen politischen Leistung.

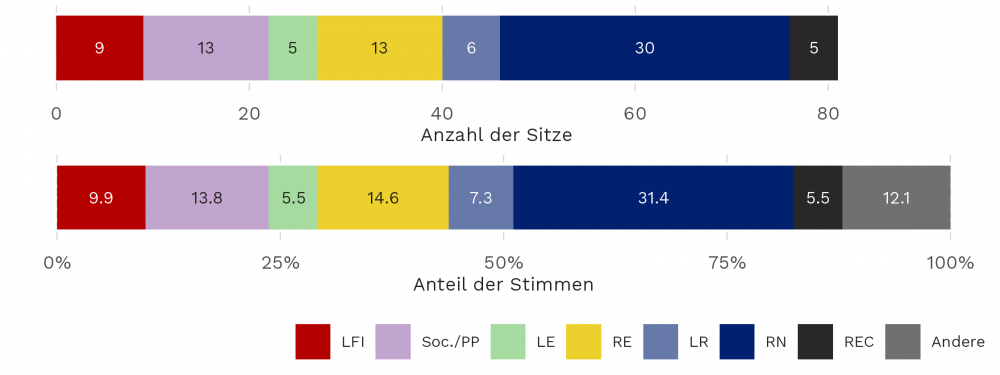

Die ersten Wahlresultate bestätigten denn auch die Umfragen, wie untenstehende Darstellung zeigt. Frankreich verwendet für die Europawahlen ein proportionales Wahlsystem, was sich in der allgemeinen Übereinstimmung zwischen den erhaltenen Stimmen pro Partei und den 81 Sitzen, die Frankreich im Europäischen Parlament hat, widerspiegelt.

Abbildung 1. Verteilung der französischen Stimmen und Sitze für das Europäische Parlament

Abbildung: Alix d’Agostino, DeFacto · Daten: Französisches Innenministerium

Renaissance, die Partei von Präsident Macron, landete auf dem zweiten Platz und erhielt somit weniger als die Hälfte der Stimmen, die das RN auf sich vereinen konnte. Zudem schnitt das Bündnis zwischen der Sozialistischen Partei und Place Publique mit ihrem beliebten Vorsitzenden Raphaël Glucksmann fast genauso gut ab wie Renaissance.

Auch wenn das Ergebnis der Europawahlen mit der geringen Beteiligung von 51.5 Prozent nicht überbewertet werden sollte, fügen sich die Ergebnisse dennoch in den seit 2017 anhaltenden Trend ein, der zu einer tiefgreifenden Umwälzung des französischen Parteiensystems führte, wie Gougou und Persico analysiert haben [broken link].

Dieser Prozess ist noch lange nicht abgeschlossen: Er hat wahrscheinlich eher eine Phase erheblich grösserer Volatilität eingeleitet. Die beiden Parteien, die das politische Leben der 5. Republik dominierten, die Sozialistische Partei und die gaullistische Partei, deren aktueller Erbe die Republikaner sind, scheinen heute sehr geschwächt, wenn nicht gar vom Verschwinden bedroht.

Macrons Partei hatte bei den Parlamentswahlen 2017 hervorragende Ergebnisse erzielt, begünstigt durch die Demobilisierung der konservativen und extrem linken Wähler. Nachdem diese damals im ersten Wahlgang 28 Prozent der Stimmen erhalten hatte, erreichte sie im zweiten Wahlgang 53 Prozent der Sitze. Das Präsidentenlager konnte diesen Erfolg 2022 nicht wiederholen und erhielt nur 38.5 Prozent der Sitze.

Das bedeutet jedoch nicht, dass die Regierung nicht in der Lage war, Frankreich zu regieren. Französische Regierungen benötigen kein Vertrauensvotum zur Amtseinführung: Es reicht aus, wenn sie ein Misstrauensvotum überstehen, falls es eines gibt. Die Schwäche der Regierung hat sich aber in regelmässig durchgeführten Vertrauensabstimmungen gezeigt.

Die grosse Mehrheit dieser Abstimmungen fand als Reaktion auf Regierungsinitiativen statt, die auf Artikel 49.3 der Verfassung basierten. Dieser Artikel gilt als ein mächtiges Instrument in den Händen schwacher Exekutiven: Ein Gesetzentwurf gilt als angenommen, es sei denn, die Regierung wird durch ein Misstrauensvotum abgesetzt. Dank dieses Verfahrens konnte Elisabeth Borne, Macrons Premierministerin bis Januar 2024, mehrere Dutzend Gesetzentwürfe durchbringen, darunter die sehr umstrittene Rentenreform sowie ein Gesetzentwurf zur Einschränkung der Rechte von Migrantinnen und Migranten.

Die riskante Wette von Präsident Macron

Die Gründe, warum Macron vorgezogene Wahlen einberufen hat, sind nicht vollständig bekannt. Einer der von seinem Umfeld angeführten Gründe betrifft die Schwierigkeit, mit einer relativen Parlamentsmehrheit weiter zu regieren. Dieser Punkt ist umstritten, wie ich bereits erwähnt habe.

Ein weiteres vorgebrachtes Argument ist die Notwendigkeit, auf die Botschaft zu reagieren, die die Wählerinnen und Wähler bei den Europawahlen gesendet haben. Dieses Argument ist ebenfalls nicht vollständig glaubwürdig. 2014 belegten die amtierenden Sozialisten mit weniger als 14 Prozent der Stimmen den dritten Platz, ohne dass die sozialistische Regierung in der Folge daraus spürbare Konsequenzen zog.

Ein dritter Grund scheint überzeugender: Da Marine Le Pen zunehmend als gesetzte Kandidatin für die Präsidentschaftswahl 2027 erscheint, könnte diese vorgezogene Wahl ihre Partei zwingen, früher Verantwortung zu übernehmen. Die Bürde der Regierungsverantwortung – d.h. der beobachtete Rückgang in der Wählergunst, den die amtierenden Machtträger im Laufe der Zeit tendenziell erleben – könnte ihre Chancen auf einen Sieg 2027 schmälern.

Darüber hinaus erhofft sich Macron wahrscheinlich, dass dieses Vorgehen seine eigenen Anhängerschaften vereint und die gaullistischen Abgeordneten zwingt, ihre Unterstützung für seine Regierung klarer zu bekunden. Die Tatsache, dass die Linke weiterhin tief gespalten ist, könnte ebenfalls dazu ebenfalls beigetragen haben. Die sehr kurze Frist (drei Wochen vor der Wahl und nur eine Woche für die Einreichung der Kandidaturen) schien Verhandlungen zwischen den politischen Formationen unwahrscheinlich zu machen.

Was auch immer die Motivation war, die Reaktionen waren eher unerwartet. Die vier wichtigsten linken Parteien schafften es, innerhalb von nur vier Tagen ein Wahlbündnis zu schliessen. Auch wenn weiterhin Differenzen bestehen, könnte das linke Bündnis bei den Wahlen erfolgreich sein. Zudem erklärte Eric Ciotti, der Präsident der Republikaner (der ehemaligen gaullistischen Partei), am 11. Juni eine Allianz mit dem RN. Dies führte sofort zu seinem Parteiausschluss, der allerdings später von der Justiz für ungültig erklärt wurde und möglicherweise das Präsidentenlager weiter schwächt. Allerdings konnte auch das RN keine Einigung mit der anderen rechtsextremen Partei, dem Reconquête von Éric Zemmour, erzielen.

Und jetzt?

Im aktuellen Kontext scheint keine von Macrons bevorzugten Optionen sehr realistisch. Das Präsidentenlager, bestehend aus seiner eigenen Partei und anderen zentristischen Kräften, dürfte einen Grossteil seiner Sitze verlieren, während seine möglichen Verbündeten von den Republikanern um ihr politisches Überleben kämpfen werden. Gleichzeitig wird aber auch das RN die absolute Mehrheit von 289 Sitzen kaum erreichen, auch wenn einige Umfragen darauf hindeuten, dass es ihr nahe kommen könnte. Dennoch könnte eines von Macron favorisierten Szenarien eintreffen: RN könnte die absolute Mehrheit knapp erlangen und müsste mit wenig oder keiner Vorbereitung regieren.

Das wahrscheinlichste Szenario, basierend auf den derzeit verfügbaren Daten, ist aber ein Parlament mit einer relativen Mehrheit für das RN, einem zweiten linken Block und einem kleinen Block aus der politischen Mitte. Dies würde die Aufgabe des Premierministers sehr schwierig machen, und es bestünde die Gefahr, dass Vertrauensabstimmungen verloren gehen, was zu Regierungsinstabilität auf einem Niveau führen könnte, wie es in der Vierten Republik der Fall war – diese erlebte 24 Regierungen in 12 Jahren. Dadurch könnte eine technokratische Regierung, sprich eine unparteiische Regierung, als wünschenswerteste Option erscheinen.

Auf jeden Fall ist es unwahrscheinlich, dass das riskante Spiel der Auflösung des Parlaments die Siegeschancen von Marine Le Pen im Jahr 2027 erheblich verringert. In der Zwischenzeit wird eher vor allem viel Unsicherheit geschaffen, was die Spannungen innerhalb der französischen Gesellschaft verstärkt.

Politikwissenschaftlerinnen und -wissenschaftler wissen, dass sie bestenfalls die Vergangenheit untersuchen können, aber in der Regel schlecht darin sind, die Zukunft vorherzusagen. Es ist klar, dass Macron darin auch nicht besser ist, aber die Konsequenzen seines Handelns sind wesentlich bedeutender.

[1] siehe Emiliano Grossman und Isabelle Guinaudeau, “The Cost of Ruling above everything else: explaining party popularity in France” in Timothy Hellwig und Mathew Singer (Hrsg.), Economics and Politics revisited: Executive Approval and the New Calculus of Support, New York, Oxford University Press, 2023, S. 80-107.

Bild: Flickr