Frau, ausländisch klingender Familienname oder vorkumuliert: Bei Proporzwahlen mit offenen Listen haben diese Merkmale einen starken Einfluss darauf, wie viele Stimmen die Kandidierenden erhalten. Doch wie oft ist ein entsprechender Bonus oder Malus wahlentscheidend? Das Beispiel der Luzerner Kantonsratswahlen vom 2. April 2023 zeigt, dass mit Ausnahme des Bisherigenstatus einzelne Merkmale für sich allein selten etwas daran ändern, wer ins Parlament einzieht.

In der Schweiz ist die Verhältniswahl mit offenen Listen weit verbreitet. Sie kommt bei den Nationalratswahlen, bei den Wahlen fast aller kantonaler Legislativen und Gemeindeparlamentswahlen zur Anwendung. Die Wahlbevölkerung hat dabei die Möglichkeit, Kandidierende ersatzlos von der Liste zu streichen, zu panaschieren oder zu kumulieren. Deshalb zeichnen sich diese Wahlen durch einen starken Wettbewerb zwischen den Kandidierenden derselben Partei oder Liste aus. Sie haben einen starken Anreiz, sich mittels ihrer persönlichen Eigenschaften, Qualifikationen, Aktivitäten und Leistungen von ihren Parteikolleginnen und -kollegen abzuheben, um einen jener Sitze zu erringen, den ihre Partei gewinnt.

Wenn Merkmale die Anzahl Stimmen beeinflussen…

Bei den Luzerner Kantonsratswahlen vom 2. April 2023 orientierten sich die Wählenden an solchen Merkmalen. So erhielten Kandidierende mit Schweizer Familiennamen signifikant mehr Stimmen als solche mit ausländischem Nachnamen oder Frauen mehr Stimmen als Männer und non-binäre Kandidierende. Auch ein gewähltes öffentliches Amt auf Gemeindeebene und der Status als bisheriges Mitglied des Kantonsrats brachten den Kandidierenden mehr Personenstimmen ein. Positiv auf ihre Stimmenzahl wirkten sich zudem die Vorkumulierung auf der Liste und ein besserer Listenplatz aus.

… aber nicht unbedingt die Wahl entscheiden

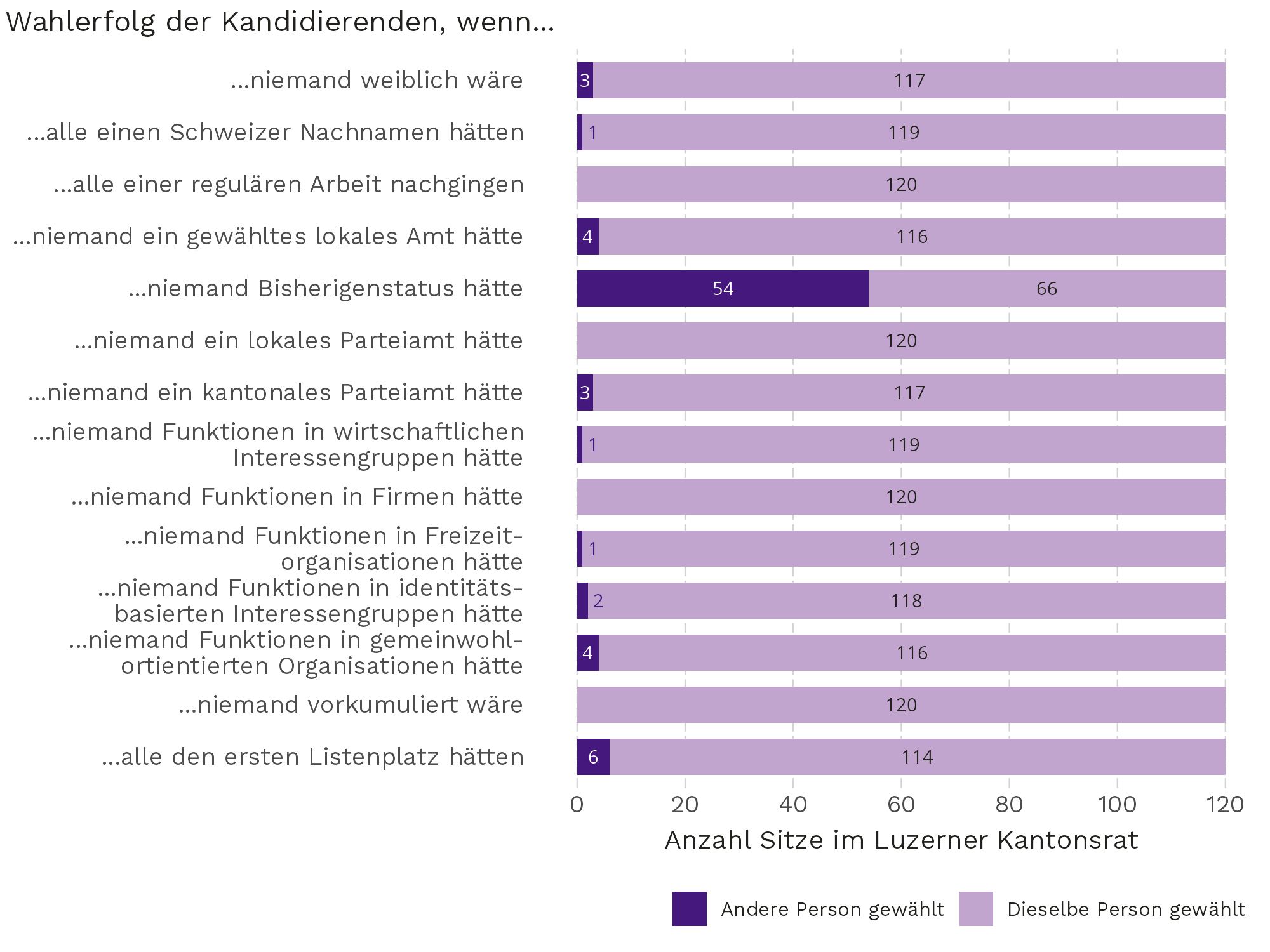

Gleichzeitig bedeuten signifikant mehr oder weniger Stimmen aufgrund bestimmter Merkmale aber nicht, dass diese die Zusammensetzung des Kantonsrates merklich beeinflussen. Die Kandidierenden und ihre innerparteiliche Konkurrenz unterscheiden sich in vielerlei Hinsicht. Ob daher der Bonus oder Malus einer einzelnen Eigenschaft verändert, wer in den Kantonsrat einzieht, ist kontextabhängig. Wie Abbildung 1 zeigt, haben die meisten Merkmale für sich alleine genommen oft nur einen geringen Einfluss auf die Zusammensetzung des Kantonsrates.

Abbildung 1. Sitzverteilung im 120-köpfigen Luzerner Kantonsrat in 14 hypothetischen Szenarien.

Abbildung. Alix d’Agostino, DeFacto · Lesebeispiel: Wenn alle Kandidierenden einen Schweizer Familiennamen trügen, wäre einer von 120 Kantonsratssitzen von einer anderen Person errungen worden. Eine Person hat somit die Wahl wegen ihres ausländischen Namens nicht geschafft.

Bisherigenstatus als Wahlgarant

Am stärksten beeinflusste der Status als bisheriges Mitglied, ob jemand gewählt wurde. Fast die Hälfte aller Kantonsratssitze (54 von 120) wären an andere Kandidierende gegangen, wenn niemand von einem Bisherigenbonus profitiert hätte. Andere Eigenschaften der Kandidierenden hatten für sich alleine einen geringen Einfluss darauf, wie sich das Parlament zusammensetzte. Nur drei der 120 Kantonsratsmitglieder verdankten ihre Wahl ihrem weiblichen Geschlecht, während eine Person den Einzug ins Parlament auf Grund ihres ausländischen Nachnamens verpasste.

Vorkumulierung alleine hilft nicht

Diese Werte sind auch im Verhältnis zu allen Kandidierenden mit einem bestimmen Merkmal, die auf erfolgreichen Listen kandidierten, gering. So entschied das Geschlecht nur bei 1 Prozent aller Frauen und der Familienname bei 2 Prozent aller Kandidierenden mit ausländischem Familienname über Wahl und Nicht-Wahl, während es beim Bisherigenbonus 52 Prozent betraf. Besonders sticht der ausbleibende Effekt der Vorkumulierung auf den Gewinn eines Kantonsratssitzes hervor. Während der Stimmenzuwachs dank Vorkumulierung etwa halb so gross ist wie jener des Bisherigenstatus, war dieser Faktor nie alleine entscheidend, ob jemand ins Parlament einzog.

Potential der neuen Methode

Die präsentierten Berechnungen basieren auf einer neuen Methode, bei der die tatsächliche Zusammensetzung des Kantonsrates mit hypothetischen Szenarien verglichen werden (siehe Kästchen). Das Ziel des Ansatzes ist es, ein eingängiges Mass dafür zu liefern, in wie vielen Fällen die Eigenschaften von Kandidierenden oder die Listengestaltung explizit über die Wahl und Nicht-Wahl einzelner Kandidierender entschieden haben könnten. Damit trägt es dazu bei, die politische Vertretung bestimmter Personengruppen (Frauen, ethnische Minderheiten etc.) in Proporzwahlsystemen mit offenen Listen besser zu verstehen.

Quelle:

- Huwyler, Oliver (2025). Linking individual electoral performance to the composition of elected bodies: A counterfactual-based approach, in: Electoral Studies. Online publication: 25 March 2025. https://doi.org/10.1016/j.electstud.2025.102925

Bild: Staatskanzlei Luzern